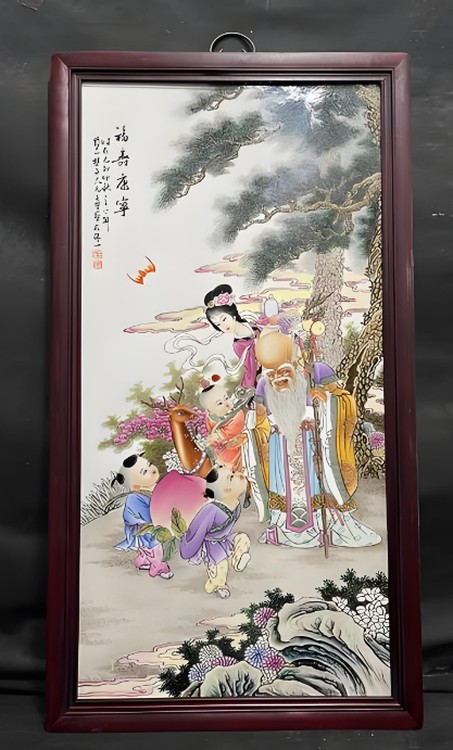

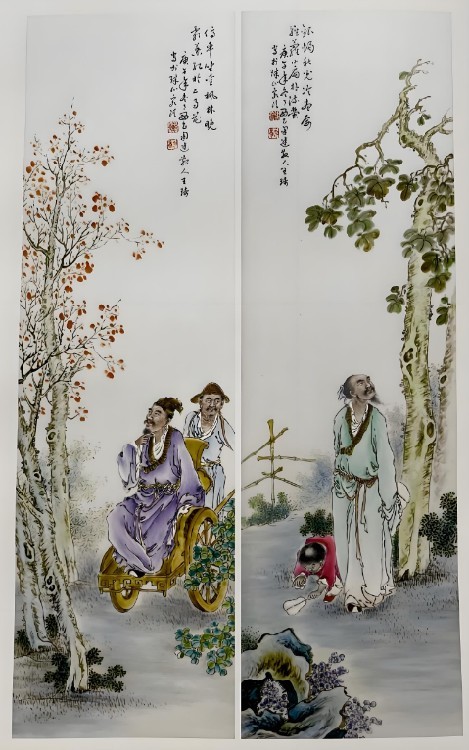

瓷板畫是指在平素瓷板上使用特殊的化工顏料手工繪畫、上釉,再經高溫燒制而成的一種平面陶瓷工藝品。瓷板畫可裝裱、或嵌入屏風中,作觀賞用。瓷板畫早可追溯到秦漢時期,而真正意義上的“瓷板畫”則出現在明代中期。從清中期開始,瓷板畫的發展走向了興盛。瓷板畫品種多樣,有青花、青花釉里紅、五彩、素三彩、斗彩、粉彩、墨彩、淺絳彩等,圖案內容涉及面廣,包括人物、山水、花卉、蟲鳥、魚藻及吉祥圖案等,形制則有長方、圓形、橢圓、多方、多角、扇面等多種形制。

瓷板畫與紙絹畫相比,材料物理和化學性能都很穩定,不怕潮濕,不怕霉變,其色彩將保持數十年的鮮艷。

瓷板畫的拍賣流程通常包括委托、審核、圖錄制作、宣傳預展、拍賣、結算交割等環節,不同拍賣行可能在細節上略有差異。以下是詳細流程及關鍵要點:

一、委托階段

1. 選擇拍賣行

考察資質:選擇文物藝術品拍賣行,確保其具備文物拍賣資質和良好信譽。

溝通需求:與拍賣行業務人員溝通委托意向,明確拍賣形式(專場拍賣或混合場次)、預估價格、傭金比例(通常為 10%-25%,不同拍賣行差異較大)等。

2. 提交藏品及資料

實物展示:向拍賣行提供瓷板畫原件,供初步鑒定(真偽、年代、作者、保存狀況等)。

證明文件:如有鑒定證書、收藏證書、展覽記錄、出版著錄等,需一并提交,以增強藏品可信度。

填寫委托合同:確認委托方信息、藏品描述、保留價(低成交限價,可選)、拍賣日期等,雙方簽字蓋章。

瓷板畫的評估是一項綜合性工作,需從藝術價值、歷史價值、工藝水平、市場行情、保存狀況等多維度分析。以下是具體評估要點及方法,適用于收藏、拍賣等場景:

保存狀況評估

1. 完整度

有無破損:

裂紋、缺角、釉面剝落等會顯著降值,修復痕跡(如焗瓷、化學補釉)需通過檢測(如熒光光譜)識別。

老化痕跡:

自然老化的包漿(釉面溫潤感)為真品特征,而新作常顯 “賊光”(過于光亮)。

2. 修復歷史

科學修復:

采用可逆性材料(如日本紙、礦物膠)的修復對價值影響較小;若使用化學顏料或破壞性手段(如砂紙打磨),則可能損害藝術價值。

瓷板畫的評估是一項綜合性工作,需從藝術價值、歷史價值、工藝水平、市場行情、保存狀況等多維度分析。以下是具體評估要點及方法,適用于收藏、拍賣等場景:

工藝水平評估

1. 材質與燒制工藝

胎釉質量:

瓷板需胎質細膩(如景德鎮高白泥)、釉面光潔(無氣泡、橘皮紋),晚清民國時期常見 “淺絳彩”“新粉彩” 等工藝,需觀察釉色層次感。

燒制難度:

瓷板燒制易變形、開裂,尺寸越大(如超過 60 厘米)或形制特殊(如圓形、扇形),工藝難度越高,價值相應提升。

2. 繪畫與裝飾技法

釉上彩 vs 釉下彩:

釉上彩(如粉彩、琺瑯彩)色彩豐富但易磨損,釉下彩(如青花)耐久性強,需結合畫面保存狀況評估。

技法復雜度:

如重工粉彩的多層渲染、墨彩的皴擦技法、刻瓷的刀工精度等,技法越、耗時越長,工藝價值越高。

3. 題款與印章

書法水平:

作者題詩落款的書法是否流暢自然,與畫面風格是否統一(如文人瓷板畫講究 “書畫同源”)。

印章真偽:

需對比藝術家常用印鑒(可參考圖錄),仿品常出現印章模糊、字體走形等問題。

瓷板畫評估需結合藝術、歷史、工藝的 “內在價值” 與市場供需、保存狀況的 “外在因素”,建議委托鑒定師或評估機構操作。對于收藏者,可選擇 “流傳有序、工藝、題材特” 的作品;對于投資者,則需動態跟蹤市場趨勢,平衡風險與收益。

裝飾與實用特點

裝飾性強:具有的裝飾性,其精美的畫面和特的質感,使其成為家居裝飾、賓館酒店、藝術場館等場所的理想選擇,可以為空間增添藝術氛圍和文化氣息。

形制多樣:有長方、圓形、橢圓、多方、多角、扇面等多種形制,還可以根據建筑物的裝飾需要,制作出不同尺寸的瓷板畫,大則如山迎立,小則俯首細賞,便于與不同的空間環境相搭配,滿足多樣化的裝飾需求。