典型案例:鑒別明刻本與清仿明刻本

特征 明刻本(嘉靖時期) 清仿明刻本(康熙時期)

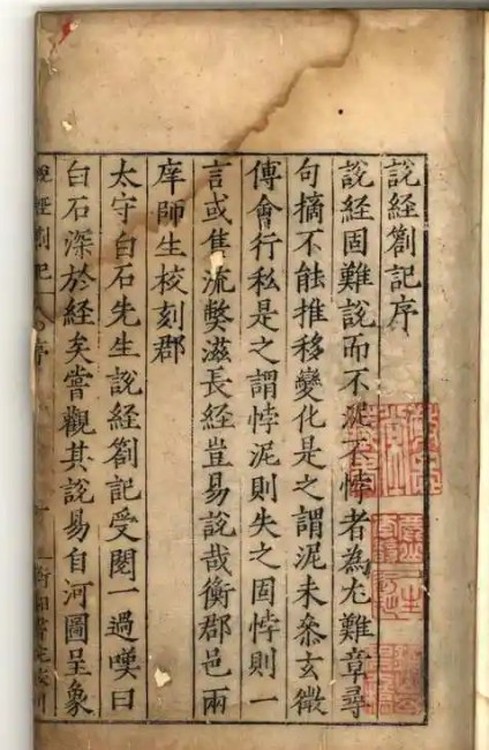

字體 橫細豎粗,結構疏朗,接近歐體 字體略呆板,橫畫收筆有頓角,更趨方正

紙張 白棉紙,質地柔軟,偶見簾紋 白棉紙或竹紙,簾紋細密均勻

避諱字 避 “玄”“貞”(明孝宗名朱祐樘,不避玄) 避 “玄”“弘”(清康熙、乾隆名諱)

版式 四周單邊或雙邊,雙魚尾,行款寬松 左右雙邊,單魚尾,行款緊湊

品類 典型代表 市場表現

宋元明刻本 宋刻《資治通鑒》、明汲古閣刻本 單價常超千萬元,年度成交額占古籍板塊 40% 以上

名家稿本 魯迅手稿、曹雪芹《紅樓夢》殘稿 名人效應顯著,單頁手稿可達百萬元級別

活字印刷品 明銅活字本《宋諸臣奏議》 技術史價值高,性僅次于宋刻本

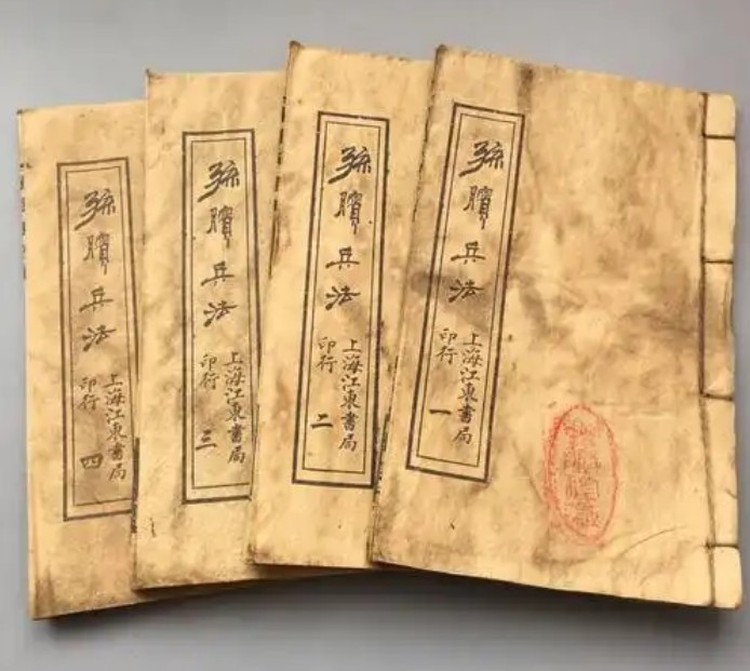

宗教典籍 敦煌寫經、明版《大藏經》 佛教、道教藏家推動,近年成交率提升 30%

地方文獻 清代各省通志、科舉朱卷 地域文化熱帶動,區域性拍行專場增多

拍賣階段

1. 現場拍賣流程

開拍前:

買家憑身份證 / 營業執照辦理競買登記,繳納金(通常為起拍價 10%-30%,流拍后退還),領取競價號牌。

電子屏滾動播放拍品信息,在旁解答臨時疑問。

拍賣環節:

主持人介紹拍品:宣讀圖錄描述,強調性(如 “此為海內孤本”)。

競價:從起拍價開始,買家舉牌或通過電話委托、網絡競投出價,每次加價幅度為預估成交價的 5%-10%(如拍品加價 1 萬 - 5 萬)。

落槌成交:無人繼續競價時,主持人三聲報價后落槌,高出價者成為買受人,當場簽署《成交確認書》。

流拍處理:未達保留價則流拍,委托人可選擇撤拍或調整保留價參加后續拍賣。

2. 線上拍賣(網絡競投)

適用于中位拍品(如萬元級清代刻本),通過拍行平臺或第三方拍賣網站實時競價。

優勢:突破地域限制,年輕藏家參與度高;劣勢:缺乏現場查驗環節,依賴圖錄描述和拍行信譽。