發展趨勢

市場規模穩步擴大

2023 年中國古籍拍賣總成交額約 58 億元,同比增長 15%,預計未來 5 年保持年均 10%-12% 增速,年輕藏家(30-50 歲)占比從 2018 年 18% 提升至 2023 年 35%。

數字化與跨界融合

拍行推出 古籍數字藏品(如高清掃描版 NFT),吸引科技圈買家;部分企業將古籍 IP 用于文創開發(如《永樂大典》紋樣聯名服飾),反哺拍賣市場熱度。

學術化與規范化

拍賣公司加強與高校、圖書館合作(如 “北京大學古籍鑒定中心” 背書專場),減少真偽爭議;行業逐步建立 古籍分級標準(如 “國寶級”“級”“普通善本”),引導理性收藏。

國際化與回流加速

海外藏家(如日本、歐美藏家)釋出中國古籍數量增加,2023 年回流拍品占比達 22%,其中明清外銷文獻(如《中國植物志》法文手稿)成交活躍。

政策紅利釋放

國家鼓勵民間收藏參與文化傳承,部分省市對古籍拍賣免征增值稅(如上海自貿區),降低交易成本,刺激市場流動性。

古籍拍賣市場未來將在政策支持、科技發展等因素的影響下,朝著化、數字化、國際化等方向發展,同時也面臨著市場波動、贗品等挑戰。以下是具體分析:

風險與挑戰并存:經濟波動可能導致市場出現泡沫,一旦破裂,會給投資者帶來損失,而且藝術品流動性相對較差,市場波動時可能難以變現。另外,贗品問題始終是拍賣市場的隱患,需要更加的鑒定技術和嚴格的鑒定流程來保障市場的健康發展。

總體而言,古籍拍賣市場未來機遇與挑戰并存,在化、數字化、國際化等趨勢的推動下,有望實現更加多元化、化的發展,為文化傳承和收藏投資創造更多機會。

古籍鑒定的主要方法

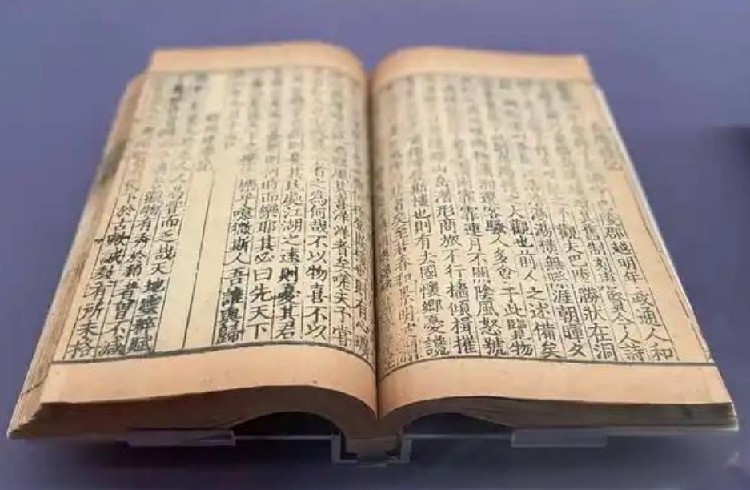

1. 目鑒(傳統方法)

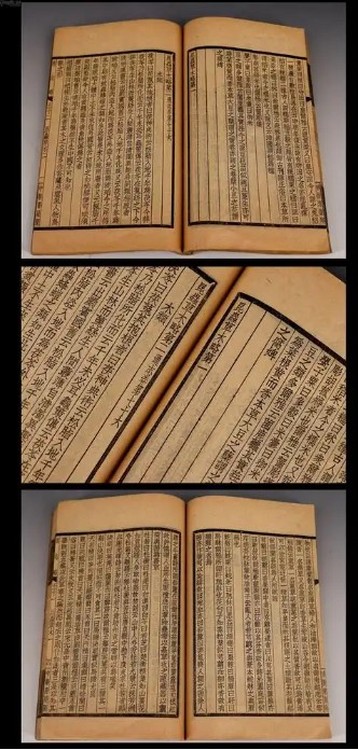

比對標準器:參考博物館、圖書館藏標準版本(如《中國版刻圖錄》收錄的典型刻本),對比字體、版式、紙張等特征。

經驗積累:熟悉各時代刻書風格(如宋刻本字體多歐體、顏體,明嘉靖后仿宋字盛行,清代字體趨方正),需長期接觸實物培養 “語感”。

2. 考鑒(文獻考證)

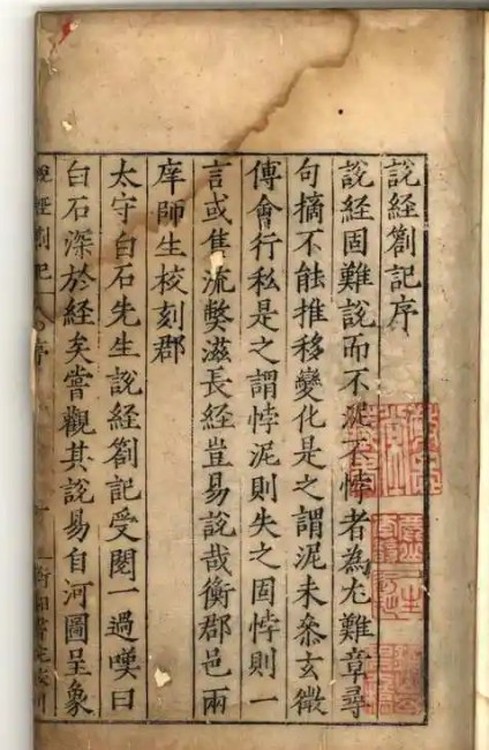

查考書目:利用《四庫全書總目》《中國叢書綜錄》等目錄學著作,核實書名、卷數、作者是否相符,警惕 “偽書名”(如虛構古籍)。

校勘內容:通過比對不同版本的異文(如訛字、脫漏),判斷版本優劣及源流關系,例如活字本可能存在排字錯誤,而抄本可能因抄手水平出現誤抄。

3. 科技輔助鑒定

紙張檢測:通過碳十四測年、纖維分析判斷紙張年代,區分古代手工紙與現代機制紙。

印刷技術分析:

? 刻本:觀察版痕(刀刻痕跡自然,修補處有斷裂感);

? 活字本:字間距不均、個別字歪斜,與整版雕刻的刻本不同;

? 影印本:網點印刷特征明顯,墨色均勻無層次感,需與原刻本區分。

品類 典型代表 市場表現

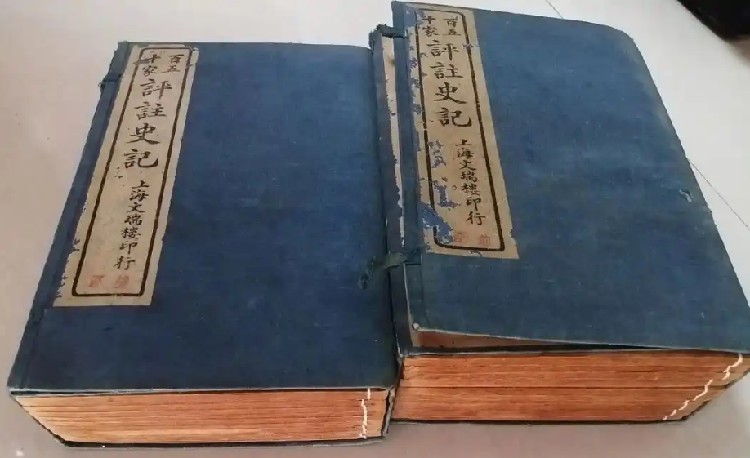

宋元明刻本 宋刻《資治通鑒》、明汲古閣刻本 單價常超千萬元,年度成交額占古籍板塊 40% 以上

名家稿本 魯迅手稿、曹雪芹《紅樓夢》殘稿 名人效應顯著,單頁手稿可達百萬元級別

活字印刷品 明銅活字本《宋諸臣奏議》 技術史價值高,性僅次于宋刻本

宗教典籍 敦煌寫經、明版《大藏經》 佛教、道教藏家推動,近年成交率提升 30%

地方文獻 清代各省通志、科舉朱卷 地域文化熱帶動,區域性拍行專場增多

拍賣階段

1. 現場拍賣流程

開拍前:

買家憑身份證 / 營業執照辦理競買登記,繳納金(通常為起拍價 10%-30%,流拍后退還),領取競價號牌。

電子屏滾動播放拍品信息,在旁解答臨時疑問。

拍賣環節:

主持人介紹拍品:宣讀圖錄描述,強調性(如 “此為海內孤本”)。

競價:從起拍價開始,買家舉牌或通過電話委托、網絡競投出價,每次加價幅度為預估成交價的 5%-10%(如拍品加價 1 萬 - 5 萬)。

落槌成交:無人繼續競價時,主持人三聲報價后落槌,高出價者成為買受人,當場簽署《成交確認書》。

流拍處理:未達保留價則流拍,委托人可選擇撤拍或調整保留價參加后續拍賣。

2. 線上拍賣(網絡競投)

適用于中位拍品(如萬元級清代刻本),通過拍行平臺或第三方拍賣網站實時競價。

優勢:突破地域限制,年輕藏家參與度高;劣勢:缺乏現場查驗環節,依賴圖錄描述和拍行信譽。

特殊環節:拍賣后的服務

1. 真偽爭議處理

若買受人質疑藏品真偽,需在成交后30 日內提供鑒定機構報告,經拍行復核后,若確認為贗品,可協商退貨退款(需扣除鑒定費用)。

注:部分拍行實行 “拍前聲明制”,若圖錄已注明 “僅供參考,不真偽”,則不承擔售后責任,需委托人自行處理。

2. 稅務與法律支持

拍行可協助開具交易發票(增值稅率:一般納稅人 6%,小規模納稅人 3%)。

涉及文物出境的古籍(如 1912 年前出版品),需向文物局申請《文物出境許可證》,拍行提供相關文件模板。