田黃拍賣價格影響因素

材質性:田黃石僅產于福建壽山溪流域,歷經數開采已近枯竭,大材難覓。一般 50g 以上田黃算是成材,250g 以上的就相當稀有,性使得其價格不斷攀升。

雕工與藝術價值:的雕工能提升田黃的價值。如明代楊玉璇的 “玉璇鈕” 雕刻技藝,是拍賣市場的 “金字招牌”,其作品多次以超 700 萬元成交。吳昌碩、丁敬等名家篆刻的田黃章,也因名家手筆與文化價值備受追捧。

歷史文化背景:帶有御用等歷史背景的田黃更受市場青睞。如北京保利拍出的清康熙 “田黃凍雙鳳鈕大方章”,重達 256 克,以 1610 萬元成交,彰顯了用印的與。

田黃石自從由母礦中分裂出來再埋藏到田間,其間歷經了數百萬年之久,在特殊的環境和特殊條件下,田黃石逐漸地改變了它原來的形態、色彩和質地,出現了其的外觀特征。歸納起來主要表現石形、石質、石色、石皮以及蘿卜紋、紅筋等六個方面,可依此來鑒定。

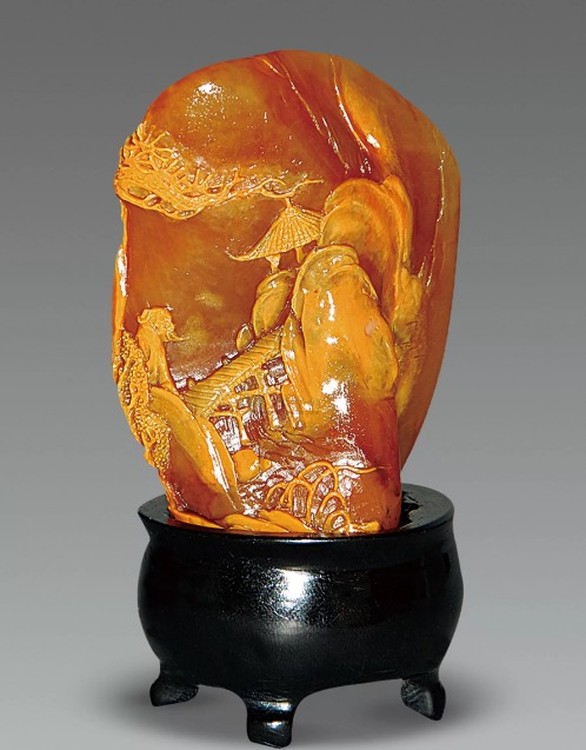

石形:田黃石的外形多呈卵石狀,光嫩圓滑,沒有明顯的棱角。這是由于礦塊在遷移滾動過程中,受到溪水不斷沖刷研磨的結果。

石質:田黃石的質地濕潤可愛,為微透明或半透明體,狀如蛤肉,色似枇杷。如果仔細觀察,會煥發出一種其它石材品種所不具備的迷人光彩。

石色:“田黃石”顧名思義,是一種黃顏色的寶石。盡管按照色相來區分,有田黃、白田、紅田、黑田以及銀裹金、金裹銀等品種,但無論什么色彩的田黃石都是以黃色作為它的基調,只不過偏白、偏紅或偏黑而已。比如“紅田石”其色近橙黃如桔皮,絕不可能出現桃紅、朱紅和血紅的色彩;“黑田石”則黑中帶赭;即使被稱作“白田”的田黃石,也并非純白如雪,而是白中稍帶淡黃或蛋清色。

石皮:多數田黃石的外表都有黃色或黑色的皮層包裹著,或厚或薄,或全裹,或稀疏掛皮,形態變幻無常,雖然也有一些田黃石因為色皮極薄,一經雕刻打磨即被清除,但田黃石的顏色都不是表里如一的,通常是由表皮向里層逐漸轉淡,乃至泛白。這種色彩的變化規律,塊頭大的田黃石尤為明顯。

蘿卜紋:凡是透明度較強的田黃石,在強烈的光線下觀察,它的肌理往往隱約可見到一條條細而密的紋理,其形狀猶如剛剛出土的白蘿卜纖維,故有“蘿卜紋”之稱。

紅筋:紅筋是指田黃石表層偶爾出現的紅色筋絡,紅如血,細如絲,俗稱“紅筋”又叫“血絲”。它是田黃石在遷移過程中產生的細裂紋,經土壤中氧化鐵滲透而形成的格紋。

田黃鑒定是田黃交易、收藏中的核心環節,由于其資源、價值高昂,市場上仿冒品(如老撾石、壽山其他石種、染色大理石等)層出不窮。以下從傳統鑒定方法、科學檢測手段、市場規范三方面詳解鑒定要點。

傳統鑒定:看 “六德” 與 “三要素”

田黃鑒定的核心依據是其天然形成的物理特征,業內總結為 “六德” 和 “三要素”:

1. 田黃 “六德”—— 質地判斷

六德 特征描述 鑒別意義

溫 手感溫潤,如凝脂般柔滑,不粗不燥 區別于硬脆的普通石材(如老撾石手感偏澀)

凝 質地凝膩,透光觀察內部如蜜蠟般均勻,無松散感 仿品多結構松散或有氣泡(如染色石英巖)

細 顆粒細膩,用放大鏡觀察無顆粒感,表面光澤如 “嬰兒肌膚” 普通壽山石顆粒較粗,光澤偏 “賊”

潔 內部潔凈,偶有少量蘿卜紋(天然紋理),無大面積雜色、砂釘 染色石常見顏色浮于表面,雜色分布不自然

潤 表面滋潤,仿佛有一層油脂,久放不干裂 仿品(如樹脂合成物)易干燥開裂

膩 用刀輕刻,粉末呈米黃色,手感略帶阻力,切削面光滑 假石或粉末顏色異常(如白色),或刀感過軟 / 過硬(如肥皂石)