文化屬性:帝王將相與文人的 “符號象征”

御用的 “身份標簽”

田黃自清代起被奉為 “帝王之石”,乾隆皇帝祭天以田黃為璽,故宮博物院藏有 “乾隆田黃三鏈章”(國家文物)。帶有宮廷背景的田黃拍品常成焦點,如北京保利成交的 “清康熙田黃凍雙鳳鈕大方章”,因形制拍出 1610 萬元。

文人圈層的 “雅玩共識”

明清文人將田黃與詩書畫印結合,形成特的 “文房文化”。如明代文學家屠隆在《考槃馀事》中盛贊田黃 “貴越金價”,這種文化共識延續至今,使田黃成為圈層的 “硬通貨”。

田黃市場未來的發展趨勢如下:

市場定位轉變:電子印章的普及使得傳統田黃的實用功能減弱,田黃將更加側重于 “藝術品 + 收藏品” 的雙重定位。未來,定制以及與文化 IP 聯名的產品可能成為新的市場增長點,為田黃市場注入新的活力。

消費需求變化:年輕藏家逐漸成為市場的重要力量,他們偏愛特設計,如微型雕刻、帶有現代藝術紋飾的作品等。這種需求變化將推動田黃雕刻工藝的創新與題材的多元化,以滿足年輕藏家對于個性化的追求。

田黃拍賣價格影響因素

材質性:田黃石僅產于福建壽山溪流域,歷經數開采已近枯竭,大材難覓。一般 50g 以上田黃算是成材,250g 以上的就相當稀有,性使得其價格不斷攀升。

雕工與藝術價值:的雕工能提升田黃的價值。如明代楊玉璇的 “玉璇鈕” 雕刻技藝,是拍賣市場的 “金字招牌”,其作品多次以超 700 萬元成交。吳昌碩、丁敬等名家篆刻的田黃章,也因名家手筆與文化價值備受追捧。

歷史文化背景:帶有御用等歷史背景的田黃更受市場青睞。如北京保利拍出的清康熙 “田黃凍雙鳳鈕大方章”,重達 256 克,以 1610 萬元成交,彰顯了用印的與。

田黃石的真偽鑒定,主要是依靠肉眼進行,還可以根據上述外觀特征基本可以辨別清楚。

理化性質

主要礦物為:地開石、高嶺石、珍珠陶土、伊利石、葉蠟石等。

主要化學成分:多種礦物集合,其中地開石:Al(Si4O10)(OH)8。

常見的顏色:為黃、白、紅、褐等色。其中產于中坂田中的各種黃色田坑石稱為“田黃”。

它的光澤:土狀光澤,拋光面呈蠟狀光澤或油脂光澤。解理:無,具貝殼狀斷口。

多色性:無。

雙折射率:無。

紫外熒光:通常無。

放大檢查:致密塊狀構造,隱晶質至細粒狀呈顯微鱗片狀結構,其中田黃或某些水坑石常具特殊的“蘿卜紋”狀條紋構造。

特殊光學效應:無。

藝術價值:雕刻與篆刻的雙重

雕刻工藝的 “點睛之筆”

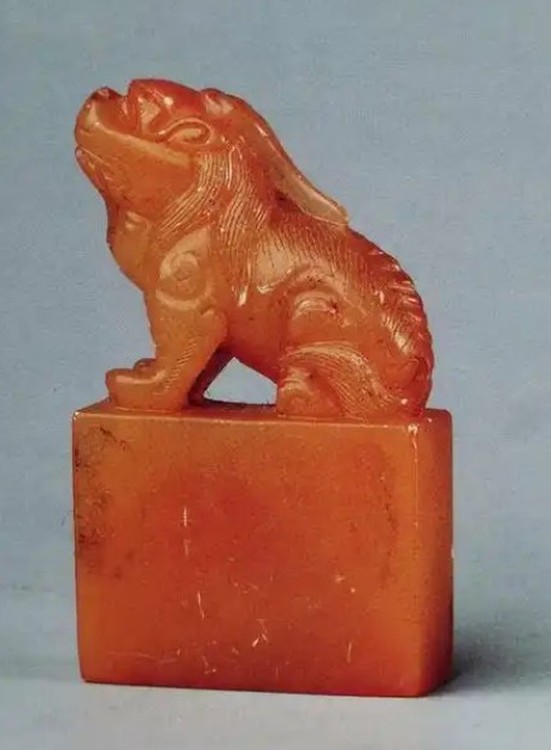

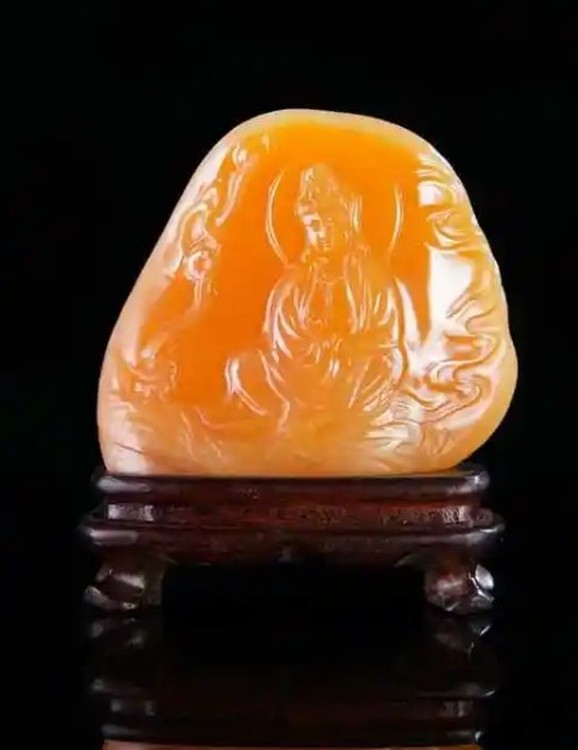

田黃質地溫潤凝膩,被雕刻師稱為 “軟黃金”,適合施展圓雕、薄意、鈕雕等技法。明清以來,楊玉璇、周彬、林清卿等大師將田黃雕刻推向:

楊玉璇的 “玉璇鈕” 以古獸雕刻,其作品在拍賣中常破千萬(如 2024 年中國嘉德拍出 701.5 萬元獸鈕章);

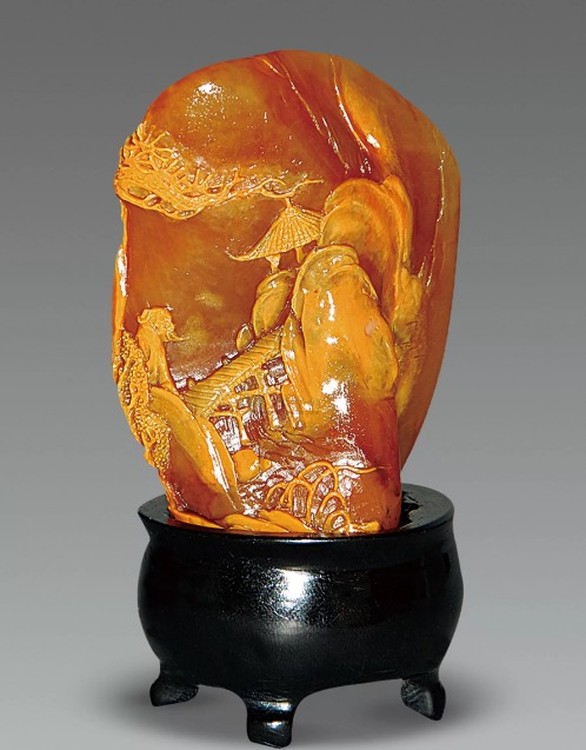

林清卿的 “薄意雕刻”,將山水畫意境融入石面,一枚 30 克左右的薄意章可達數百萬元。

文人篆刻的文化加持

田黃章是文人雅士的 “案頭珍寶”,吳昌碩、丁敬、趙之謙等篆刻名家的作品,將書法、金石學與田黃材質結合,形成 “一書二刻三材質” 的復合價值。例如,西泠拍賣 2024 年成交的丁敬刻印田黃章,以 322 萬元成交,溢價主要來自名家篆刻。

身為“印石三寶”之一的田黃石,呈現黃、白、紅、黑等色,其中以黃色為常見。具有珍珠光澤、玻璃光澤、油脂光澤,微透明至半透明,少數透明。硬度2.5,密度2.65-2.90克/厘米3。質地致密、細膩、溫潤、光潔。尤為引人注目的是其肌里隱約可見蘿卜紋狀細紋,顏色外濃而向內逐漸變淡,表面時而裹有黃色或灰黑色石皮,間有紅色格紋。為田黃石所的外觀特征,素有“無紋不成田”、“無皮不成田”、“無格不成田”之稱。誠然,從其石質來說,仍以純凈為貴。