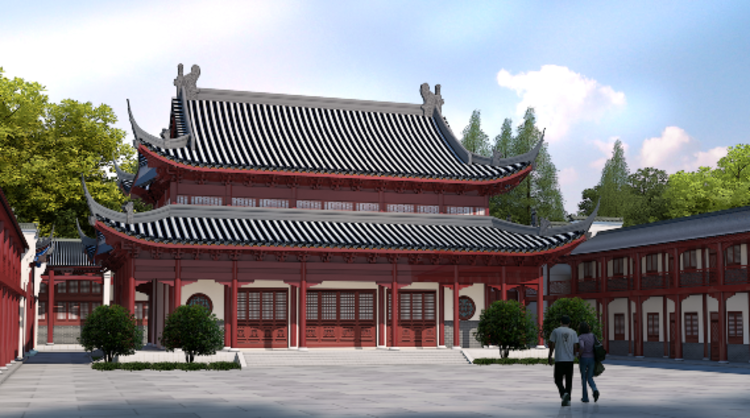

宗祠習慣上稱祠堂,是供奉祖先神主,進行祭祀的場所,被視為宗族的象征。宗廟制度產生于周代。上古時代,士大夫不敢建宗廟,宗廟為天子專有。后來宋代朱熹提倡建立家族祠堂:每個家族建立一個奉祀高、曾、祖、禰四世神主的祠堂四龕。初立祠堂時,還要從現田中每龕取二十分之一作為祭田。 清代,祠堂已遍及全國城鄉各個家族,祠堂是族權與神權交織的中心。祠堂中的主祭——宗子,相當于天子;管理全族事務的宗長,相當于丞相;宗正、宗直,相當于禮部尚書與刑部尚書。宗祠體現了宗法制家國一體的特征。

祠堂里是祖先神靈聚居的地方,供設著祖先的神主,祭祀顯祖就是祠堂主要的功能。每逢春秋祭祀,全族聚會,齊集祠堂,由族長或宗主主持,作禮設祭。清明掃墓,先到祠堂,祭神主,然后分別至各房各家的墓地祭掃。通過祠堂祭祀,使族人常瞻仰先祖儀容,喚起家族團結。依靠血緣關系的紐帶,維護和鞏固家族權利和地位。

祠堂的另一種重要功能是珍藏宗譜、纂修宗譜。宗譜是一種通過記傳、論志、圖表等形式,將宗族的血緣親屬、輩分、家規、家法等情況和譜系等記載下來,為本姓宗親們掌握、遵照的特殊史籍。對一個家族來說,宗譜有教化、敬賢、理政、信史等功用。按照慣例,家譜十年一小修,三十年一大修,這個任務在祠堂里完成。通常要在祠堂里舉行祭譜儀式,將一份家譜供在祠堂,其余按編號分給族人領譜保藏,家譜一般是一房一部,不得多印,掌譜人由房長擔任,或推舉本房賢能者為領譜人。