產(chǎn)品名稱 |

五倍子,文蛤,百蟲倉,木附子 |

面向地區(qū) |

全國 |

藥材性狀:按外形不同,分為“肚倍”和“角倍”。肚倍:呈長圓形或紡錘形囊狀,長2.5~9cm,直徑1.5~4cm。表面灰褐色或灰棕色,微有柔毛。質(zhì)硬面脆,易破碎,斷面角質(zhì)樣,有光澤,壁厚0.2~0.3cm,內(nèi)壁平滑,有黑褐色死蚜蟲及灰色粉狀排泄物。氣特異,味澀。角倍:呈菱形,具不規(guī)則的鈍角狀分枝,柔毛較明顯,壁較薄。

1、《綱目》:“鹽膚子及木葉,皆酸咸寒涼,能除痰飲咳嗽,生津止渴,解熱毒、酒毒,治喉痹、下血、血痢諸病。五倍子乃蟲食其津液結(jié)成者,故所主治與之同功。其味酸咸,能斂肺止血,化痰,止渴,收汗;其氣寒,能散熱毒瘡腫;其性收,能除泄痢濕爛。”

2、《本草經(jīng)疏》:“五倍子得木氣而兼金水之性,《本經(jīng)》(應(yīng)為《開寶本草》)主齒宣疳莈,癬瘡,及小兒面鼻疳瘡者,皆從外治,取其苦能殺蟲,酸平能斂浮熱,性燥能主瘡癢膿水。五痔下血者,大腸積熱也。大腸與肺為表里,肺得斂肅,則大腸亦自清寧也。藏器療腸虛泄利;《日華子》主生津液,消酒毒;時珍謂其斂肺降火,化痰飲,止咳嗽、消渴、盜汗,斂潰瘡、金瘡,收脫肛、子腸墜下者,悉假其入肺清金,收斂固脫之功耳。”

3、《本草求真》:“五倍子,按書既載味酸而澀,氣寒能斂肺經(jīng)浮熱,為化痰滲濕、降火收澀之劑;又言主于,凡風(fēng)癬癢瘙,目赤眼痛,用之亦能有效。得非又收又散,又升又降之味乎?詎知火浮肺中,無處不形,在上則有痰結(jié)、咳嗽、汗出、口子、吐衄等癥;在下則有泄痢、五痔、下血、脫肛、膿水濕爛、子腸墜下等癥;溢于皮膚,感冒寒邪,則必見有風(fēng)癬癢瘙,瘡口不斂;攻于眼目,則必見有赤腫翳障。用此內(nèi)以治臟,則能斂肺止嗽,固脫住汗,外以治膚熏洗,則能除濕殺蟲。藥雖一味,而分治內(nèi)外,用各不同,非謂既能入肺收斂,又能浮溢于表,而為驅(qū)逐外邪之藥耳。書載外感勿用,義實(shí)基此。

五倍子學(xué)名(Rhus chinensis Mill.),又名百蟲倉、百藥煎、棓子,為同翅目蚜蟲科的角倍蚜或倍蛋蚜雌蟲寄生于漆樹科植物“鹽膚木”及其同屬其他植物的嫩葉或葉柄,刺傷而生成一種囊狀聚生物蟲癭,經(jīng)烘焙干燥后所得。此外,五倍子還是一種藥材,可以治療多種疾病。

五倍子早記錄可見于《本草拾遺》一書,我國五倍子的生產(chǎn)與應(yīng)用歷史悠久,早在 2000 多年前《山海經(jīng)》就有“今蜀中有構(gòu)木,七八月中吐穗。穗成,可作酢羹”的記載。宋代《太平廣記》、《圖經(jīng)本草》,以及明代《本草綱目》中也有五倍子及其用途的記載。目前,五倍子作為傳統(tǒng)中藥仍在廣泛應(yīng)用 [1] 。

五倍子(四川、湖南、陜西)別名:鹽膚木(正字通)五倍子樹(通稱

五倍子的果實(shí)

五倍子的果實(shí)

),五倍柴(湖南),山梧桐(遼寧),木五倍子(四川),烏桃葉、烏鹽泡、烏煙桃(武漢),烏酸桃、紅葉桃、鹽樹根(浙江),土椿樹、酸醬頭(山東),紅鹽果、倍子柴(江西),角倍(四川),膚楊樹(湖南),鹽膚子(開室本草、圖考),鹽酸白(廣東、福建)。拉丁名:Galla chinensis。

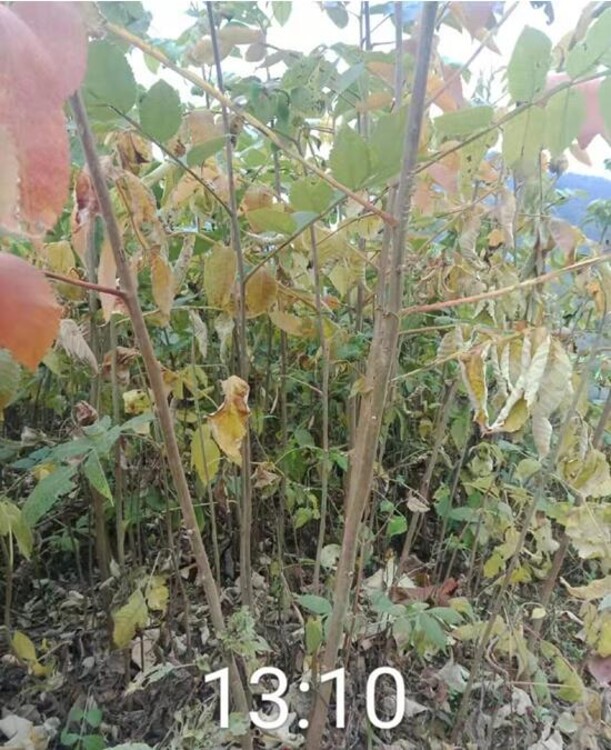

落葉小喬木或灌木,高2-10米;小枝棕褐色,被銹色柔毛,具圓形小皮孔。奇數(shù)羽狀復(fù)葉有小葉(2-) 3-6對,葉軸具寬的葉狀翅,小葉自下而上逐漸增大,葉軸和葉柄密被銹色柔毛;小葉多形,卵形或橢圓狀卵形或長圓形,長6-12厘米,寬3-7厘米,先端急尖,基部圓形,頂生小葉基部楔形,邊緣具粗鋸齒或圓齒,葉面暗綠色,葉背粉綠色,被白粉,葉面沿中脈疏被柔毛或近無毛,葉背被銹色柔毛,脈上較密,側(cè)脈和細(xì)脈在葉

五倍子-原植物

五倍子-原植物

面凹陷,在葉背突起;小葉無柄。

圓錐花序?qū)挻螅喾种Γ刍ㄐ蜷L30-40厘米,雌花序較短,密被銹色柔毛;苞片披針形,長約1毫米,被微柔毛,小苞片極小,花白色,花梗長約1毫米,被微柔毛;雄花花萼外面被微柔毛,裂片長卵形,長約1毫米,邊緣具細(xì)睫毛;花瓣倒卵狀長圓形,長約2毫米,開花時外卷;雄蕊伸出,花絲線形,長約2毫米,無毛,花藥卵形,長約0.7毫米;子房不育;雌花:花萼裂片較短,長約0.6毫米,外面被微柔毛,邊緣具細(xì)睫毛;花瓣橢圓狀卵形,長約1.6毫米,邊緣具細(xì)睫毛,里面下部被柔毛;雄蕊極短;花盤無毛;子房卵形,長約1毫米,密被白色微柔毛,花柱3,柱頭頭狀。

核果球形,略壓扁,徑4-5毫米,被具節(jié)柔毛和腺毛,成熟時紅色,果核徑3-4毫米。花期8-9月,果期10月 [2] 。

我國除東北、內(nèi)蒙古和新疆外,其余省區(qū)均有,生于海拔170-2700米的向陽山坡、溝谷、溪邊的疏林或灌叢中。分布于印度、中南半島、馬來西亞、印度尼西亞、日本和朝鮮 [2] 。

我國五倍子的主要產(chǎn)地集中分布于秦嶺、大巴山、武當(dāng)山、巫山、武陵

五倍子-原植物

五倍子-原植物

山、峨眉山、大婁山、大涼山等山區(qū)和丘陵地帶。垂直分布為海拔250-1600米,以500-600米較為集中。角倍類五倍子主產(chǎn)于貴州遵義、道真、湄潭、習(xí)水、務(wù)川、石阡、印江、思南、鎮(zhèn)遠(yuǎn)、施秉、室安、福泉;四川大竹、峨眉、點(diǎn)江、綿竹;湖北利川、宣恩、恩施、來鳳、咸豐、鶴峰、建始、巴東、長陽;湖南桑植、大庸、龍山、永順、慈利、晃縣;云南鹽津、彝良、昭通;廣西龍勝、桂林、柳州。肚倍類五倍子主產(chǎn)于湖北竹山、房縣、竹溪、均縣;陜西西鄉(xiāng)、洋縣、城固、旬陽、白河、安康。江西等地方