銅鏡本是日常用品,但由于鏡子能反光、能清晰映象,因而被人們引喻出許多社會功能,成為古人墓葬的隨葬品。由于銅鏡所具有的「破暗取明」、去魔壓邪作用,再加上古代「視死如生」和「諸之具無不從者」的觀念,人們把生活密切的銅鏡同葬,以供死者在陰間繼續使用。

相傳有很多關于鏡能照妖的故事,例如《西游記》和《封神榜》,都有以鏡子照妖的情節。漢代劉歆著的《西京雜記》中,提到漢宣帝所持身國寶鏡有照見妖魅之功能。晉朝人葛洪所著《抱樸子》書中便提到道士背懸九寸明鏡,老魅便不敢靠近,如果有鳥獸邪物,用鏡一照,其本形俱現鏡中。唐人著作《古鏡記》中的寶鏡能使百邪遠人,具有降服妖怪精魅的神妙作用。

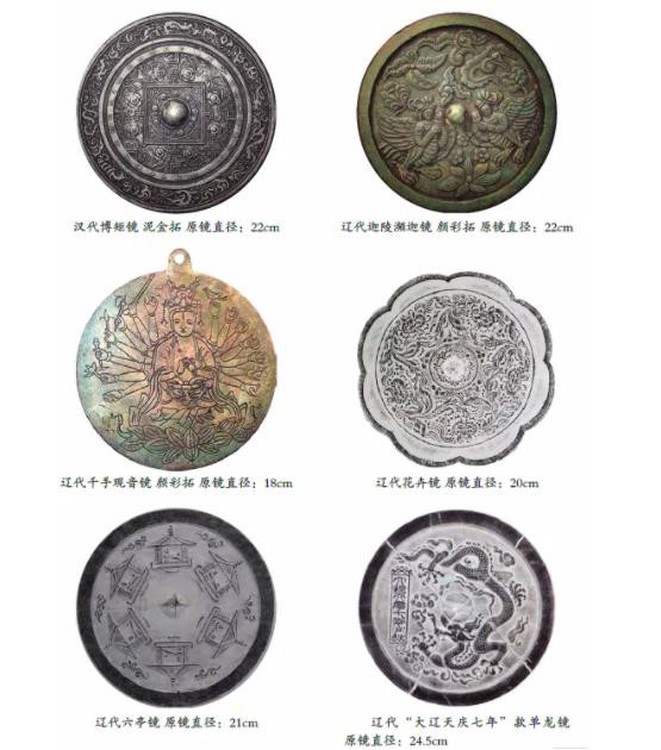

清末民初的學者羅振玉在《古鏡圖錄》中形容銅鏡:「古刻劃之精巧,文字之瑰奇,辭旨之溫雅,一器而三善備,莫鏡若也。」古銅鏡隨歷史社會的發展而各有不同美態,形態、紋飾、銘文、內蘊、技藝等,各具特色,以下略取一二以作介紹。

此鏡為三弦鈕,方格鈕座,羽狀地紋。地紋之上,四個山字形紋飾作右旋排列,山字形的網底與方格四邊平行,方格中點和四角上以及與之相對應的靠鏡緣一側,共伸出16只花瓣紋,方格四角外側的花瓣紋兩側有末端向下勾卷的花葉紋,向右側伸出一支長葉紋;绹紋帶將這16個花瓣紋相連:一組將方格中點的花瓣紋與方格四角外側的花瓣紋相連;一組將方格四角上的花瓣紋與山字紋左上方的花瓣紋相連,構成兩組相互交錯四葉瓣圖案,非常繁復而華麗,卷平緣。

蟠螭紋是一種變體的龍紋,形態多為盤曲糾結,穿插纏繞。此鏡為三弦鈕,云雷地紋。鈕座外為寬凹面帶環,內飾一人與三龍紋,人作奔跑狀,龍作回首形,一龍腦后有角,有學者研究認為此紋飾是表現古代「劉累訓龍」的故事(見《收藏家》2000年第8期《一面特的戰國龍紋鏡》孫克讓)。且龍分公母,有角的龍為雄龍,無角龍為雌龍;主紋飾為三龍間以折疊菱格,三龍紋繁復夸張,龍口大張,露利齒,線條飽滿富于彈性。素卷緣。此鏡內區紋飾,目前尚未見于著錄。

鏡為弦紋鈕,鈕外一周寬凹面帶,素地上面飾三獸紋,二獵犬,一獸,獸紋似虎似豹,獵犬的頸上有項圈,說明已是經人工馴養的獵犬,素卷緣。此鏡的特點是沒有地紋,三獸鑄在光面素板上,這是不合情理的,因為戰國鏡中出現浮雕獸紋的比較,其工藝制作難度大、要求高,再者,三獸孤伶伶地在素面板上也不夠美觀,而能夠鑄出此類浮雕獸紋的必定是工匠,不應該犯這樣的「低級錯誤」。此外,我們可以看到,鏡鈕外的凹面帶圓環的外緣與鏡緣之間的鏡面明顯低凹,因此可以推斷此鏡的「素面」原來可能有填漆彩繪工藝,這樣就使鏡面與鈕座及鏡緣基本處于一個平面上。但是,經過二千多年的埋藏,當年的填漆彩繪工藝已經無可尋,盡管如此,此鏡仍然是戰國鏡中的紋飾品種。