拍賣作為一種交易形式在中國有著悠久的歷史,其源頭可以追溯到唐代寺廟中的"唱衣"制度。根據(jù)史料記載,唐代僧院在處理圓寂僧人的私人所有物時,發(fā)展出了一套特的拍賣體系。道宣法師在武德九年(626年)的記載中曾批評這種寺院拍賣有悖佛門戒律,表明當時這種形式已經(jīng)相當普遍。在宋元時期,這種拍賣活動被稱為"唱衣",即拍賣亡僧遺物,其程序已相當規(guī)范。《禪苑清規(guī)》(1103年)詳細記錄了"唱衣"的完整流程:需要張貼海報通知整個寺院,拍賣物品需在正殿預(yù)先陳列(類似今天的"預(yù)展"),鐘聲響起后僧人們先為亡者念經(jīng),然后進行拍賣

拍賣流程:

預(yù)展: 拍賣前,拍品會進行公開展示,供買家近距離觀察和鑒定。

競拍: 買家根據(jù)自身判斷,對心儀拍品出價,者得。

結(jié)算交割: 競拍成功后,買家需在規(guī)定時間內(nèi)完成付款和拍品交接。

詐騙案件在古玩拍賣領(lǐng)域?qū)映霾桓F。粵華收藏品公司以"支持"、"有資質(zhì)"為幌子,誘騙藏家支付高額"出口費"、"宣傳費"承諾幫其出售藏品。該公司偽造與媒體的合作關(guān)系,制作虛假鑒寶節(jié)目,營造假象。當藏家支付數(shù)萬至十幾萬元費用后,公司便人去樓空。據(jù)不完全統(tǒng)計,僅粵華公司一案就有30多人受騙,金額達168萬元。這類騙局通常具有固定套路:建立豪華辦公場地和精美官網(wǎng)→電話"吸粉"→""虛假鑒定高估價→誘騙支付各種費用→卷款消失。

贗品泛濫是古玩拍賣市場的頑疾。一些拍賣行明知是假仍會上拍,只要賣家支付圖錄費即可。調(diào)查記者吳樹曾將6件潘家園購買的假古董送拍,交了1萬多元圖錄費后,這些贗品被估出,終在"托"的哄抬下,一件"元青花"被叫價至800萬元。更嚴重的是,通過拍賣"洗白"的贗品會獲得拍賣紀錄和鑒定背書,為下一次欺詐提供了"合法"外衣。倫敦蘇富比曾以4045萬港元拍出所謂乾隆"八徹耄念之寶"玉璽,后被質(zhì)疑為僅值10萬元的仿品,但拍賣行未予回應(yīng)

跨界資源整合是現(xiàn)代拍賣行的另一重要策略。榮古齋春拍期間,重要客戶顧"借機交流",帶來了許多商界大佬,這些人"很多其實對收藏并不愛好,他們買古董更多的是出于投資的角度"。拍賣行則借機為這些新晉藏家提供收藏建議和市場分析,培養(yǎng)潛在客戶。這種資源整合不僅擴大了拍賣行的影響力,也為藝術(shù)品市場注入了新的資金和活力。林染在拍賣會上與江元宗、楚軒等人商談療養(yǎng)院合作事宜,同樣體現(xiàn)了拍賣活動作為社交平臺的功能。

進入近現(xiàn)代,隨著西方拍賣制度的傳入,中國的拍賣業(yè)開始與國際接軌。20世紀初,一些外國拍賣行在中國設(shè)立分支機構(gòu),引入了現(xiàn)代拍賣規(guī)則和流程。1949年后,拍賣業(yè)一度中斷,直到后才重新恢復(fù)發(fā)展。1990年代,中國拍賣行業(yè)協(xié)會成立,《拍賣法》頒布實施,標志著中國拍賣業(yè)進入了規(guī)范化發(fā)展階段。在這一過程中,古玩拍賣逐漸從邊緣走向主流,成為藝術(shù)品市場的重要組成部分。

榮寶齋征集條件是什么北京中鴻信古玩拍賣電話

面議

產(chǎn)品名:古玩古董拍賣

字畫字畫拍賣價格北京拍賣公司有哪些

面議

產(chǎn)品名:字畫拍賣

北京榮寶古玩拍賣條件是什么

面議

產(chǎn)品名:古玩古董拍賣

瓷器拍賣越窯青瓷拍賣北京榮寶瓷器拍賣條件

面議

產(chǎn)品名:瓷器拍賣

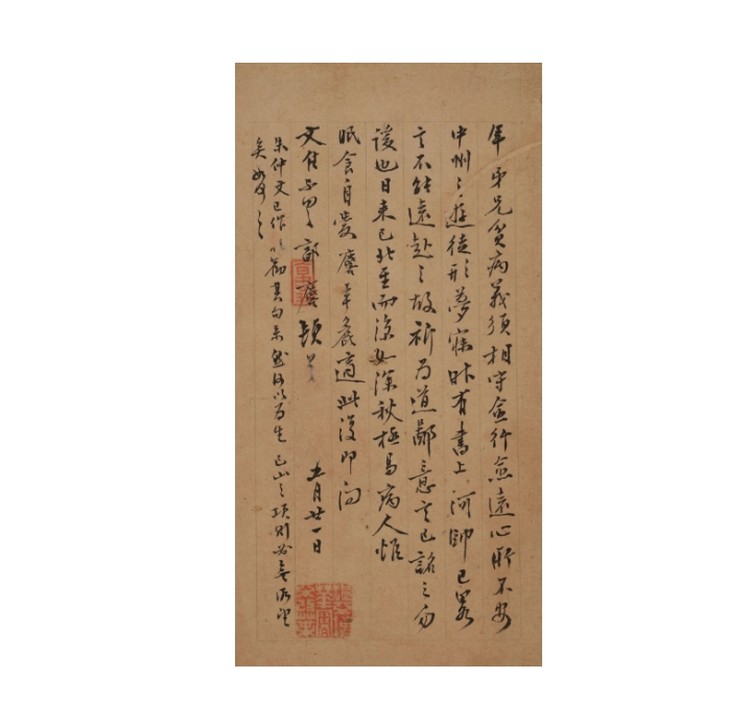

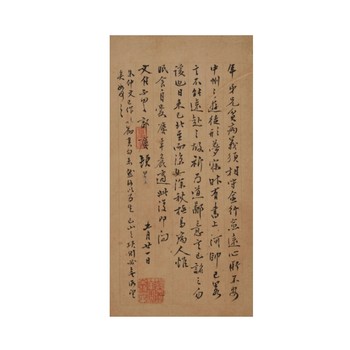

徐渭字畫拍賣價格北京瀚海字畫拍賣電話

面議

產(chǎn)品名:字畫拍賣

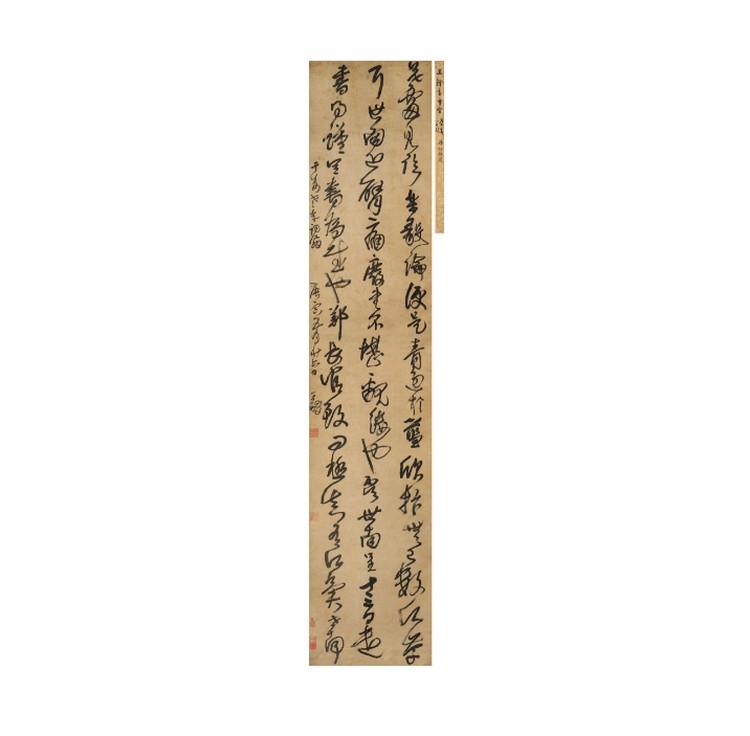

廣州字畫拍賣公司北京中貿(mào)圣佳字畫拍賣電話

面議

產(chǎn)品名:字畫拍賣

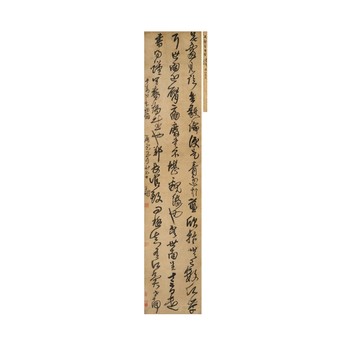

榮寶齋征集電話是多少北京榮寶拍賣條件

面議

產(chǎn)品名:古玩古董拍賣

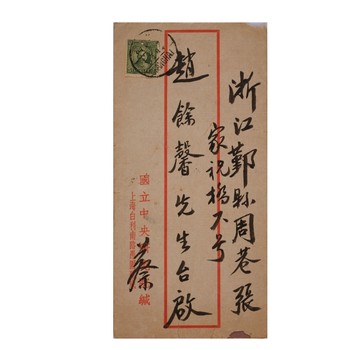

榮寶齋征集電話是多少北京榮寶拍賣條件是什么

面議

產(chǎn)品名:古玩古董拍賣