中國瓷器是從陶器發展演變而成的,原始瓷器起源于3000多年前。至宋代時,名瓷名窯已遍及大半個中國,是瓷業為繁榮的時期。當時的汝窯、官窯、哥窯、鈞窯和定窯并稱為宋代五大名窯,當時比較有名的還有柴窯和建窯。被稱為瓷都的江西景德鎮在元代出產的青花瓷已成為瓷器的代表。青花瓷釉質透明如水,胎體質薄輕巧,潔白的瓷體上敷以藍色紋飾,素雅清新,充滿生機。青花瓷一經出現便一時,成為景德鎮的傳統名瓷之冠。與青花瓷共同并稱四大名瓷的還有青花玲瓏瓷、粉彩瓷和顏色釉瓷。另外,還有雕塑瓷、薄胎瓷、五彩胎瓷等,均精美非常,各有特色。

瓷器鑒定是一項結合歷史、工藝、美學和科技的綜合性學問,需要從胎質、釉色、紋飾、形制、款識等多維度分析。

胎質:探尋瓷器的 “基因密碼”

胎質是瓷器的基礎,不同時代、窯口的胎土配方和加工工藝差異顯著,可從三方面切入:

原料特征

時代特征:

唐代以前:胎質較粗,含有較多雜質(如鐵、石英顆粒),常見氣孔和砂眼(如越窯早期青釉)。

明清官窯:胎土淘洗精細,胎質細膩潔白(如康熙 “糯米胎”),晚清民國胎質略疏松。

窯口差異:

景德鎮:高鋁低硅,胎質堅密,明代 “麻倉土” 含微量鐵元素,露胎處可見 “火石紅”。

德化窯:高硅低鋁,胎質溫潤如脂,透光度強(“中國白” 特征)。

龍泉窯:南宋胎質灰白(“鐵骨”),元代胎體厚重,明代胎色偏灰黃。

制作工藝

手拉坯:古瓷多為手工拉坯,胎體厚薄不均,內壁可見旋紋和指痕;現代機制胎過于規整,無自然痕跡。

修足工藝:

宋代:圈足較矮,修足草率(如汝窯 “裹足支燒”)。

明代:早期足跟略圓,中期 “泥鰍背” 修足細膩,晚期足墻較直。

清代:康熙 “二層臺” 足、雍正 “滾圓足” 等特征鮮明。

胎體老化

古瓷胎體因年代久遠,斷面可見自然老化的 “糯米光澤”;新仿品胎質生澀,顏色過白或過灰(可用放大鏡觀察)。

真火煉就:古瓷經高溫燒制(如元青花約 1300℃),胎質致密;現代仿品可能因窯溫不足導致胎質疏松。

釉色:解讀瓷器的 “肌膚密碼”

釉色是瓷器的 “外衣”,其色澤、質感和氣泡特征是斷代的關鍵:

釉料配方與時代特征

單色釉:

宋代:汝窯天青釉 “雨過天青云破處”,釉面開片自然;鈞窯 “窯變” 釉色流動如 “蚯蚓走泥紋”。

明代:永樂甜白釉 “白如凝脂”,宣德紅釉 “初凝牛血”,成化黃釉 “嬌黃如雞油”。

清代:康熙郎窯紅 “脫口垂足郎不流”,雍正粉青釉 “青如橄欖”,乾隆霽藍釉 “藍如深海”。

彩瓷:

五彩(明代):色彩濃艷,以紅、綠、黃為主,無釉上藍(需與青花搭配)。

粉彩(清代):含 “玻璃白” 粉化工藝,色彩柔和,有立體感(如雍正 “過枝花卉”)。

琺瑯彩:進口彩料,色階豐富,雍正時期出現 “瓷胎畫琺瑯”,底部多書藍料彩 “雍正年制” 款。

釉面老化痕跡

包漿:古瓷釉面因長期氧化形成溫潤 “寶光”,迎光側視可見柔和反射;新仿品多為 “火光”(浮光刺眼),或用酸蝕、茶水煮等手段做舊,光澤呆板。

氣泡特征:

宋代:汝窯氣泡 “寥若晨星”,哥窯 “聚沫攢珠”。

明清:官窯氣泡大小均勻,民窯氣泡略雜亂;現代仿品可用顯微鏡觀察氣泡密集度(古瓷氣泡因年代久遠有破泡、變色現象)。

典型造假手段

化學做舊:用氫氟酸腐蝕釉面制造 “橘皮紋”,但無自然磨損痕跡(如足底磨損不均勻)。

復燒加彩:在老胎上后加彩(如民國時期 “后加琺瑯彩”),需觀察彩料與胎釉結合處是否有老化差異。

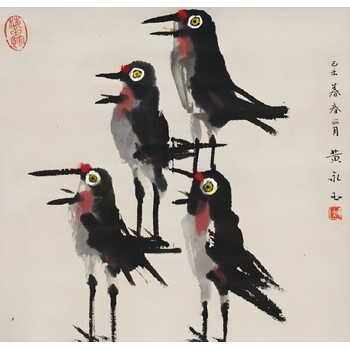

長沙名家字畫拍賣交易時間,名家字畫評估

面議

產品名:名家字畫拍賣

邵陽名家字畫拍賣服務,名家字畫出手

面議

產品名:名家字畫拍賣

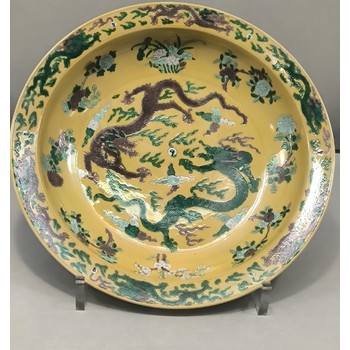

瀚海瓷器送拍時間陜西瓷器拍賣服務

面議

產品名:瓷器拍賣

瀚海瓷器拍賣條件成都瓷器拍賣交易時間

面議

產品名:瓷器拍賣

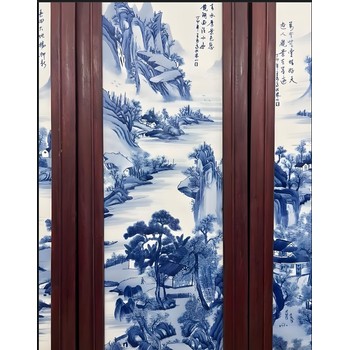

重慶瓷板畫拍賣交易時間瓷板畫出手評估方法

面議

產品名:瓷板畫拍賣

安徽瓷板畫拍賣成交時間瓷板畫出手評估報告

面議

產品名:瓷板畫拍賣

江西瓷板畫拍賣時間瓷板畫鑒定及拍賣公司

面議

產品名:瓷板畫拍賣

上海瓷板畫拍賣時間瓷板畫鑒定及拍賣公司

面議

產品名:瓷板畫拍賣