中國的瓷器自早期開始,便是以顏色釉裝飾為其特征,特別是以氧化鐵為著色劑的青釉,曾霸天下數。這是由于受當時技術條件所限,人們無法從制瓷原料中將鐵質除盡。而當青釉瓷器出現四以后,到了隋代,我國北方窯場終于成功地燒出了白釉瓷器,才終結束了青瓷一統天下的局面。其后當絢麗斑駁的唐三彩陶器問世后,又進一步豐富了陶瓷的裝飾風格。宋代是我國瓷業全面逢勃發展的時期,也是各種顏色釉爭奇斗妍、光輝燦爛的時代,特別是當鈞窯燒出燦若晚霞的銅紅窯變釉后,更為我國陶瓷美學了一個新境蜀。它使高溫顏色釉本身取得了立的美學價值,已不再僅僅是器物的保護層。

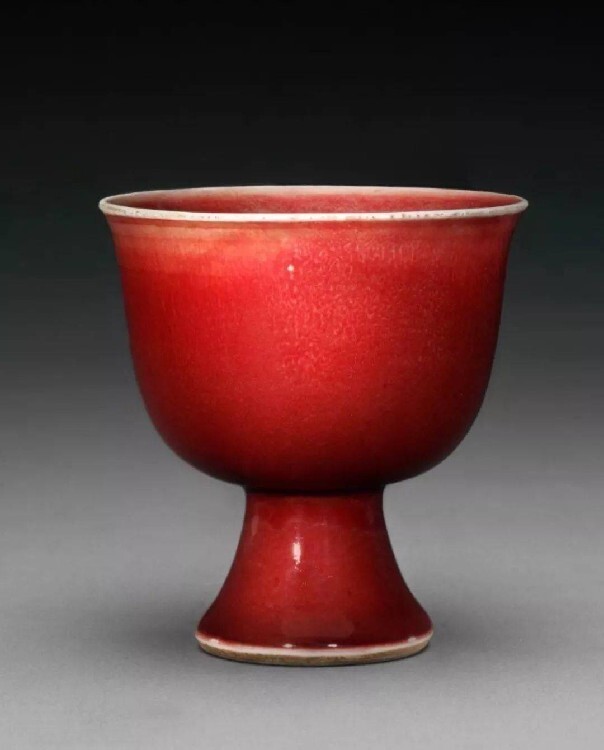

如果說元代的純紅釉還處在創燒階段,那么明代的紅釉器就已紅完全成熟了。特別是永樂年間景德鎮御窯廠燒造成功的鮮紅釉,色調,釉厚如脂,《景德鎮陶錄》稱“永樂鮮紅貴”絕非過譽之詞。宣德紅釉比永樂鮮紅,它雖沒有永樂紅釉鮮明溫潤,但紅中稍帶黯黑,紅而不鮮,更顯得靜穆和凝重。又由于釉色中閃耀出如紅寶石一樣的光澤,耀眼奪目,所以又稱為“寶石紅”(圖四六),《景德鎮陶錄》因此有“宣窯”以“鮮紅為寶”之說。

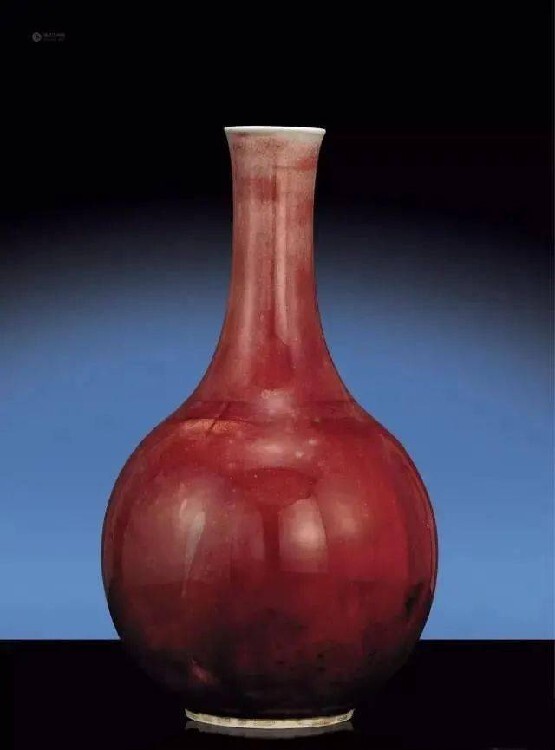

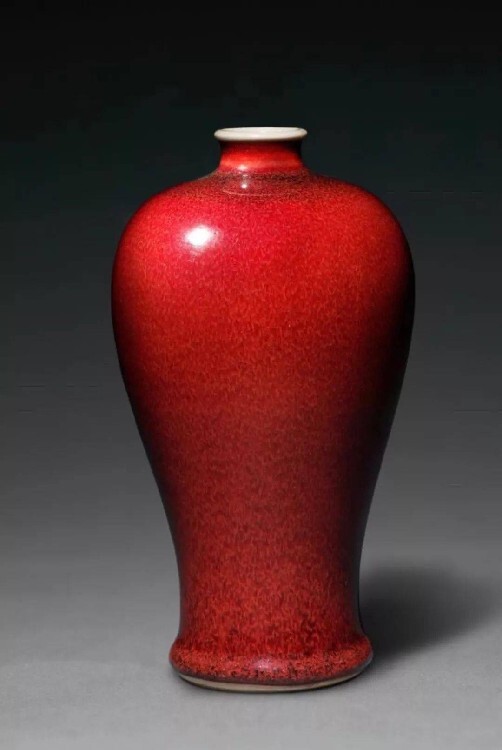

指清代康熙時景德鎮御窯廠的督陶官郎廷極署窯務時燒造的一種高溫銅紅釉。其釉色好似初凝牛血一般鮮紅濃艷,并有一種強烈的玻璃光澤,光亮奪目,極盡絢麗燦爛(圖四七)。在西方通稱為“Sang de boeuf”,它可與飲譽中外的明代宣德“寶石紅”并駕齊驅。郎窯紅有一個顯著的特征,就是釉的流動性,其口邊一圈因釉薄而呈白色。通體釉面除開有大片裂紋外,還有許多不規則的細小牛毛紋顯現,垂流部分更是色濃釉厚,但它們恰好中止在底足周圍,整齊如削,決不流過,這些都形成郎窯紅的一種特風格。基于這些特征,在文物界有所謂“脫口垂足,郎不流”的說法,也成為鑒別真偽郎窯紅的一條重要依據。由于郎窯紅的釉料制作和燒成溫度極難掌握,所以在景德鎮流傳有這樣一句話:“若要窮,燒郎紅。”這也是郎窯紅之所以名貴的原因之一。清人許謹齋曾有一首詩贊美郎窯紅早:“宣成陶器夸前朝,……邇來推郎窯,……雨過天青紅琢玉,貢之廊廟光鴻鈞。”(《戲呈紫衡(郎廷極之字)中丞》)詩中所言的“紅琢玉”就是指郎窯紅而言,“貢之廊廟”則說明當時郎 窯紅器物曾從內廷。結合郎窯紅的傳世之物,也不難看出,如觀音尊、棒捶瓶、穿帶瓶、膽式瓶、梅瓶、僧帽壺、高足杯等,無論其造型、釉色皆鮮紅濃艷、雍容華貴、氣度非凡,應該都是宮中陳設之物。

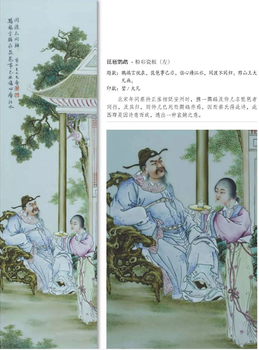

豇豆紅在歐洲有專名為“Peach Bloom”(桃花紅)。它之所以蜚聲瓷界,珍貴無比,一方面是由于其釉色如嬰孩雙頰微赤,美人初開笑顏;或紅似海棠花初放,桃花綻開;或如早霞朦朧,旭日東升,富有無限詩意。另一方面也由于燒成條件極難掌握,是銅紅釉中難燒的一種。根據科學分析和顯微觀察的結果表明,燒制豇豆紅重疊掛釉兩三層,它即需使用還原焰煅燒,還要適當放入一些富于氧氣的空氣,方能出現那種復雜微妙的綠色或桃紅色,可說是巧奪天工。豇豆紅僅見康熙一朝燒有此品種,而且是宮廷御用之器。傳世呂中絕無大器,主要以文房用具為主,如菊瓣瓶、柳葉瓶、太白尊、石榴尊、筆洗、印盒等,器物底部均書“大清康熙年制”青花款,所以更為珍奇。

可觀察其底部,舊瓷器有損傷劃痕,新瓷器則無使用痕跡,或以仿造舊為用。也可用手觸摸表面,老瓷器感覺溫潤,類似于玉,新瓷器的手感則粗糙或過于光滑。也可看看制作痕跡,老瓷器有桔皮紋,新的沒有。紅釉在中國歷史上歷朝歷代都是很難燒制的,真正意義上的紅釉就是高溫紅釉,應該是指元代的釉里紅,明初宣德時期的紅釉,也是我們鑒別瓷器的主要特征,而真正的紅釉則是我們鑒別瓷器年代和窯口的可靠依據。

LOT 1332

清雍正 霽紅釉小膽瓶

H:16.7cm

估價:RMB 250,

款識:“大清雍正年制”楷書款

明清古玩鑒定

面議

產品名:明清佛像

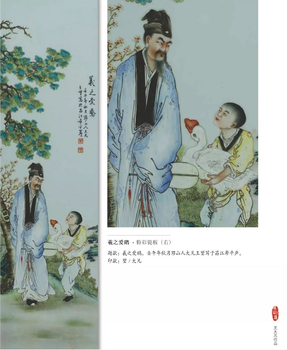

濱州王步瓷板畫款識真品圖片

面議

產品名:王步瓷板畫

景德鎮珠山八友瓷板畫目前市場價格

面議

產品名:珠山八友瓷板畫

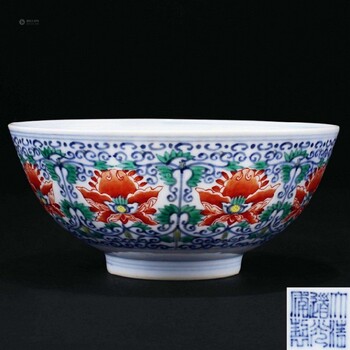

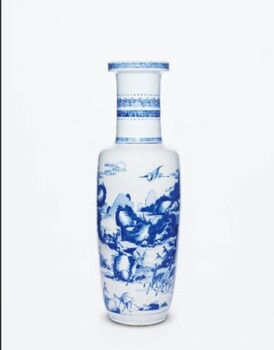

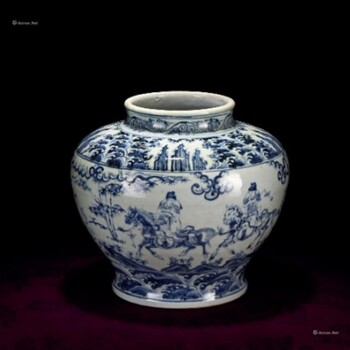

康熙青花瓷器交易

面議

產品名:康熙青花瓷器

江西珠山八友瓷板畫目前市場價格

面議

產品名:珠山八友瓷板畫

明清瓷器鑒賞

面議

產品名:瓷器鑒賞

清代瓷器鑒定鑒定

面議

產品名:瓷器鑒賞

明清瓷器鑒定鑒定

面議

產品名:瓷器鑒賞