仿品剝釉不自然這一點在老瓷上自然剝釉是由于胎釉結合不好或者長時間而造成的,剝釉的周圍還可以繼續剝,而新瓷的剝釉則是打出來的,剝釉的周圍胎釉結合處還是非常緊密的。仿品放大鏡下露出破綻

用高倍數放大鏡,可以發現古瓷其內部氧化程度,凡是用氫氟酸處理過的瓷器,高倍數放大鏡下可顯出無數個被酸腐蝕過的小孔,非常容易辨別。

《中國出土瓷器全集》:科學出版社2008年出版,該圖錄共16卷,收集全國出土商周至清代瓷器4000余件,每件器物均有出土情況說明,其斷代在學術界有不同觀點者也加以注明。該書是目前國內出版的完備的一套全國出土古代瓷器的圖錄,學術性頗高,是鑒定瓷器的重要參考書目。

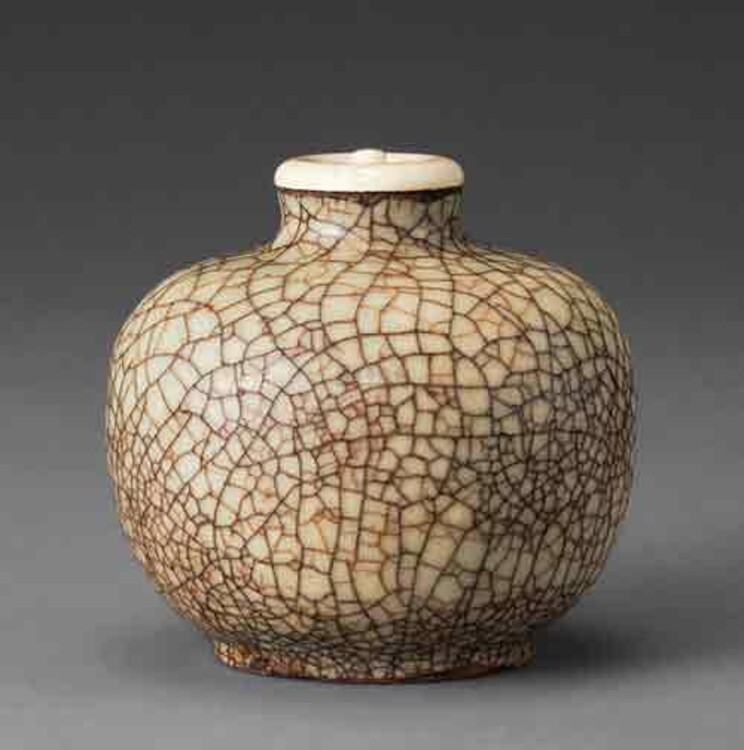

識別窯口即判定陶瓷的產地,其要領是把握陶瓷的工藝特征,胎、釉及修坯和燒成等,不同的產地均有各自的特征。如耀州窯系產品,同是青釉刻、印花產品,但陜西耀州窯底足露胎處均有褐色鐵斑,河南地區產品則均為灰白胎;廣西容縣、滕縣窯產品青釉則為銅綠。再如鈞窯系產品,山西渾源窯的紅斑在碗內多為對稱的十字形,其他窯口的紅斑則不規則,而浙江鐵店窯則胎薄堅硬,與其他窯口的疏松的灰白胎有明顯區別。還有明、清時的宜鈞和廣鈞十分容易混淆,釉色不好區分,但宜興窯做工精細,胎質細膩。

浸。為了模仿文物在墓中埋了多年而形成的土銹,作偽者常采用將陶瓷在泥土中浸埋的方法,使其產生與出土文物類似的效果。鑒定這類偽品的方法是仔細觀察其土銹。如仿造的唐三彩很多,其造型多為大件的俑和馬,用土浸方法作偽的也很多。但墓中出土的真物,其土銹呈粉狀往下掉,假的則整塊地往下掉。而且真者其土銹較為牢固,不易碰掉;假的則一碰即掉。當代有些作偽者使用現代化化學粘合劑(如乳膠等)粘土銹,表面很像,但用刀具一刮,便知真偽。

化學藥品浸蝕。將新仿的陶瓷放入酸性或堿性的帶有腐蝕性的化學藥品中浸蝕,也會獲得作舊的效果。鑒定這類偽品的要領是仔細觀察其表面的顏色,因為用這種方法浸蝕后,陶瓷表面光澤雖然減退了,但顯得十分呆板,與傳世品終有一定差距。如果將陶瓷放入糞便之中浸蝕,可得到與傳世品極為類似的效果,單用肉眼很難區別真偽。不過鑒定這類偽品也不難,只要將其放入沸水中,便可嗅出糞便的腥臊味兒。

煙熏。這種方法一般是將新仿的陶瓷懸掛于廚房灶的上方,任憑其煙熏火燎,待一定時間后,也會得到滿意的效果。鑒定這類陶瓷的要領是仔細辨認其油膩痕跡,真者無油痕,偽者多發黃,且有油質感。

五是復燒。將新仿的陶瓷裹上泥土,放入窯中復燒。外裹的這層泥土中混有一種黃土中的結核石,這種結核石粉碎后摻入土中,再配上微量的酸和水,放入窯中燒至700-800攝氏度即可。這種方法是當代新發明的,使用不到10年,效果較為理想,既可退去浮光,又可咬上土銹,迷惑了不少人。但仔細觀察,其土銹仍是呆板,過于做作。

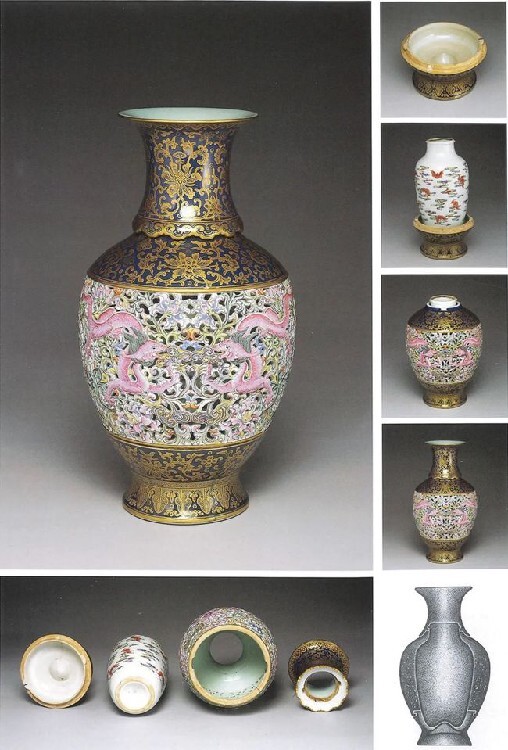

舊胎新彩:這種作偽方法也稱后掛彩,大體上有兩種類型:一是直接在舊物的白釉上加彩裝飾,使之成為五彩、粉彩、斗彩等名貴品種。這種方法多選擇清代康熙、雍正、乾隆三朝的白釉瓷器加工。二是將舊物的釉磨掉后加刻暗花,施釉二次燒成后再加釉彩繪裝飾。如傳世品中有將嘉靖白釉瓶磨釉后再刻暗花,施釉燒成后再加五彩的。還有將康熙瓷器磨釉后施釉二次燒成后再加繪墨地三彩的。此外,尚有將舊物直接施上顏色釉的。如傳世品中,有將成化青花盤掛上紅釉的;有將萬歷青花盤掛上綠釉的;更多的則是在永樂、宣德、成化、弘治、正德、嘉靖、萬歷、康熙、雍正、乾隆等朝的白釉器上掛黃釉或其他顏色釉的。