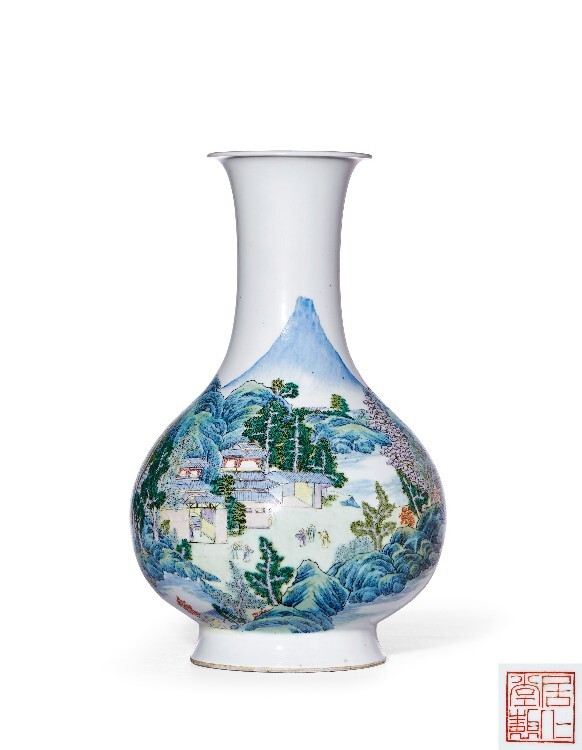

“靜遠堂制” 款瓷器為北洋時期大徐世昌的品,包括瓶、碗、杯、壺等,均模仿雍正粉彩精細的藝術風格。但也有觀點認為 “靜遠堂制” 款瓷器是郭葆昌所制,徐世昌只是在北京見到過這種瓷器。“延慶樓制” 款瓷器為北洋時期大曹錕的品,延慶樓是北京中南海的一座樓名,此款瓷器多為大瓶,故宮博物院現藏有 “延慶樓制” 款瓷器。

1915 年 12 月,袁世凱稱帝,改國號為 “洪憲”,盡管其皇帝夢僅持續了 83 天,但卻催生了一批在民國瓷器史上品質的仿古瓷 —— 洪憲瓷。

1916 年初,袁世凱委派庶務司長郭葆昌(字世五)赴江西監燒洪憲御瓷。郭葆昌出身古玩行,對瓷業有一定了解,且懷有振興瓷業的志向,他到景德鎮后,利用江西瓷業公司的實力,重金聘請原御器廠的各類高手,包括造型、上釉、繪畫、填彩、焙燒等方面的名師,選用精良的瓷土、彩料和燃料,仿照雍乾官窯粉彩瓷器進行實驗制作。為了燒制這批瓷器,袁世凱不惜工本,投入了 140 萬大洋,折合白銀約為一百萬兩。據郭葆昌的外孫馬常先生回憶,這批瓷器約有四萬件,不過也有記載稱只有六千件。但無論數量多少,分攤到每件瓷器上的成本都相當高昂,相比之下,乾隆時期景德鎮御窯每年上交瓷器四到五萬件,而朝廷一年撥付的費用才三萬兩白銀,由此可見洪憲瓷制作的程度。

曹錕的 “延慶樓制” 款瓷器品種不多,傳世,卻收藏價值。例如粉彩富貴圖雙龍耳瓶,高 30 厘米,瓶口飾有金邊,制作精細,釉質潔白無瑕,畫面艷麗華貴。瓶兩側的雙龍耳造型早出現在隋代的陶器中,飾雙龍耳的器物總以樸拙渾厚為美,此瓶雖瓶身纖巧與大龍耳略顯突兀,但整體制作精細。2005 年 6 月 20 日在北京翰海的拍賣會上,該瓶成交價達 41.8 萬元。

民國官窯瓷器仿古色彩較重,是中國仿古瓷歷史上的高峰期之一,以仿歷代名窯作品為主,尤其以仿清康、雍、乾三代的瓷器為常見。常見的有仿三國、兩晉、南北朝的青瓷,仿隋、唐、五代的白瓷,仿宋代汝、官、哥、定、鈞五大名瓷,仿元代青花瓷,以及明清的青花、五彩、斗彩、粉彩、琺瑯彩及單色釉器。民國初期,景德鎮的仿古瓷作坊遍布街頭里弄,在南門碼頭的黃家洲還形成了仿古瓷集散地。這個時期大量的仿古瓷集中在仿明清各朝代的官窯瓷器上,多的要屬康、雍、乾三朝的瓷器。

民國瓷的釉面一般略微泛黃,表面光澤柔和,給人一種松軟之感。像一些粉彩瓷器,其釉面的光澤柔和溫潤,沒有刺眼的反光,這是由于當時的釉料配方和燒制工藝所決定的。但這種柔和的光澤并非暗淡無光,而是在光線下呈現出一種內斂的光澤,仿佛有一層薄紗覆蓋。

民國后期,釉料經過機械處理,釉面明凈細潤,但同樣光亮柔和卻不刺眼,這是因為經過時間的沉淀和氧化,釉面形成了一種特的溫潤質感。不過,現代仿品的光感往往過強,沒有真品那種柔和自然的感覺,即使經過人為做舊處理,其光澤的分布和質感也與真品存在差異。例如一些仿洪憲瓷的琺瑯彩,其釉面的光澤可能會顯得過于亮麗和均勻,而真品的琺瑯彩釉面在光線下會有細微的變化和層次感。

此外,民國瓷器的釉面還可能存在一些細小的瑕疵,如縮釉、串煙等現象,但這些瑕疵在真品上往往呈現出自然的狀態,而仿品的瑕疵則可能是刻意為之,顯得不自然。

郭葆昌的私款如 “觶齋”“觶齋主人”“郭世五”“陶務監督郭葆昌謹制” 等,其款識風格多樣,有的簡潔大方,有的則帶有一定的個人印記和文化內涵。“觶齋” 二字的款識可能會采用篆書或楷書,篆書款識的線條婉轉流暢,富有古樸的氣息;楷書款識則更加規整清晰,體現了郭葆昌對瓷器的個人品味和藝術追求。