大雄寶殿中的“寶”字,則指的是佛教中的“三寶”,他們分別是佛,法和僧。佛便是像如來佛一樣圓覺通慧的大能者,法指佛經教義,而僧,顯而易見是寺廟中傳授佛理的僧眾。“無事不登三寶殿”,三寶殿也是以這三寶命名,若是心中有求,才會入殿參拜求遂愿,或是求通透,凈心。前來拜佛求緣的人,也都相信有“大雄”如來佛坐鎮的寺廟,必然能雄正大千,所愿順遂。

橫列三院式:這是比較特殊的形制。有兩種方式:一種是橫列三院互不連接各自立成單院;中院大,東西二院較小,方向各朝向中院。另一種方式是三院接連,中院大,左右二院的南北向寬度小于中院的進深,三院全部由回廊圍繞。

隨著寺廟文化的不斷發展,現代寺廟建筑設計上打破了傳統寺廟建筑在人們思想中的概念,不再單單是一座簡單的寺廟,更是融入禪意思想,在寺院設計布局上更加講究,例如在附屬建筑區域布置有園林、假山,亭子、長廊等,讓寺廟建筑充分與自然環境相結合,在感受建筑莊嚴肅穆的同時,也能讓人感受到內心那份平靜與祥和。

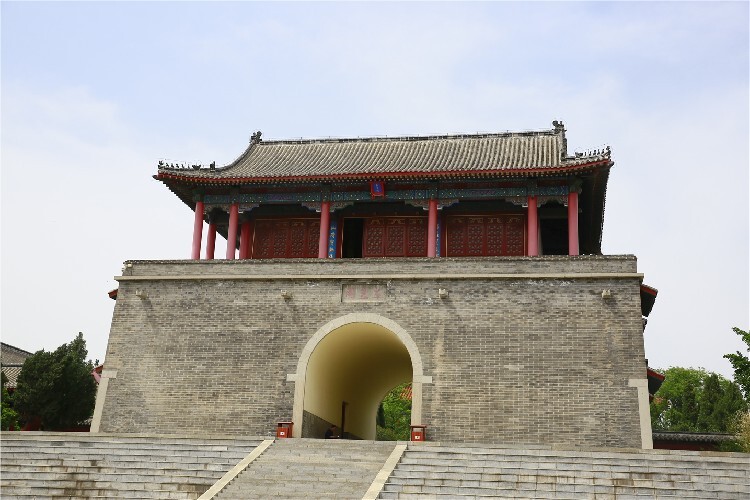

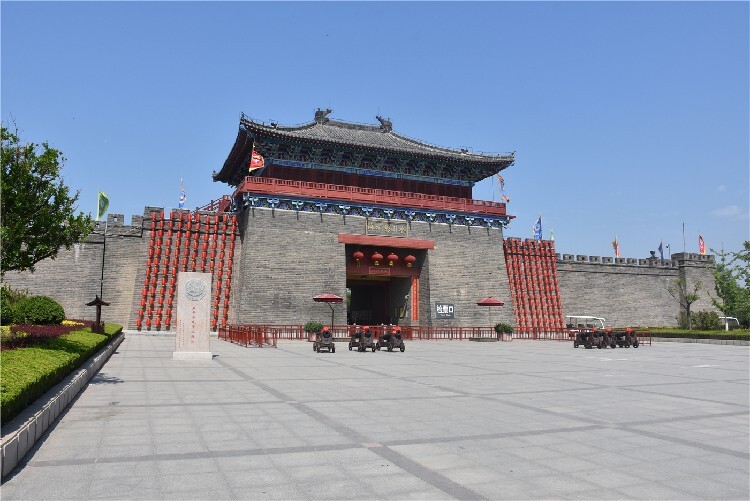

佛寺一般多建于山上,所以寺院的外門叫“山門”。又稱“三門”,一般由并列的三扇門組成。中間一扇大門,兩旁兩扇小門。即“空門、無相門、無作門”,總稱“三解脫門”。 進寺院時,走哪個門就看你在哪個門的位置了,一般不走中間門而走邊門表示謙卑、不功高我慢。在左邊就走左門,先邁左腳;在右邊就走右門,先邁右腳。進寺禮拜或參觀一般以順時針方向走就可以。因為在古印度以順時針右繞為吉祥。

法堂:為禪門演說佛法的地方。法堂內佛像已不是主體,不少佛寺不設講堂,一般就在大雄寶殿誦讀經書或舉行佛教儀式。 法堂的中央設一座臺,安放案桌(講臺)和法座,臺下設香案,兩側是聽法席。法座背后有一個大的屏風,常常有獅子吼圖。因為佛教常以佛說法比喻為獅子吼。

寺廟建筑物的基礎部分,分為基礎座和座,以顯示寺內建筑物的等級和風格。普通座一般用在天王殿。隨著院落的進深,基座逐漸升高。大雄寶殿基座通常稱為須彌座。須彌山是佛教中“世界中心高山”。把大雄寶殿置于須彌座上,借助于臺基高隆的地勢,周圍建筑群的烘托,以顯示佛殿的宏偉莊嚴。