在上者以至民間的贈鏡活動,無形中推動了銅鏡制作的發展和技術水平,使銅鏡成為精美的日用工藝品,并受到上至王公,下至平民百姓的喜愛。

古書中提到的「山雞舞鏡」(《異苑》)、「化鵲捎信到夫前」(《神異經》)等故事,都與愛情有關,更成為許多詩文常愛運用的題材。這些美麗或凄然的故事,既表現了古人的美好愿望,又說明了銅鏡作為信物,其傳承與紋飾內容是淵源有自的。考古發掘中也曾見到合葬墓中各持半面銅鏡的實例。

鏡子能驅邪照妖,是古代以至現代的傳統觀念,古人不理解銅鏡映射的原理,以為銅鏡可以發光,具有「法力」,可以照妖驅邪。很多道士修行、煉丹時都鏡不離身;佛教和道教舉行儀軌時,銅鏡亦成為不可缺少的法器;有些人還以鏡子作為鎮宅的法器。這雖然未必符合科學精神,卻也可以在精神和心理上,給虛怯的人以一點安慰。

相傳有很多關于鏡能照妖的故事,例如《西游記》和《封神榜》,都有以鏡子照妖的情節。漢代劉歆著的《西京雜記》中,提到漢宣帝所持身國寶鏡有照見妖魅之功能。晉朝人葛洪所著《抱樸子》書中便提到道士背懸九寸明鏡,老魅便不敢靠近,如果有鳥獸邪物,用鏡一照,其本形俱現鏡中。唐人著作《古鏡記》中的寶鏡能使百邪遠人,具有降服妖怪精魅的神妙作用。

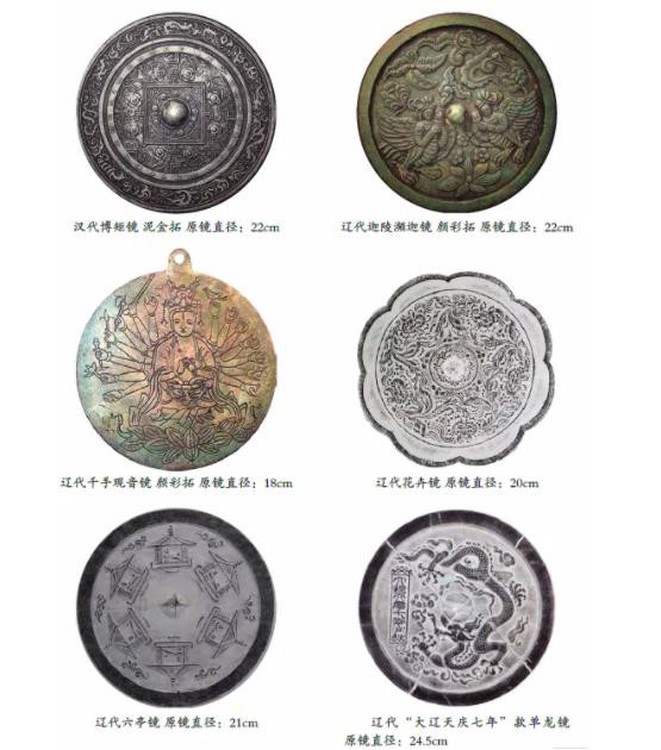

由于鏡背面積不大,紋飾所選用的題材更具有典型性和代表性,譬如祈求吉祥的心愿,表現為銅鏡中常見的銘文如「常樂未央,奉毋相忘」;崇信神仙的思想,表現為仙人瑞獸的紋飾;道德的訓喻,表現為借銅鏡作鑒照真理的象征意義(如鄒忌諷齊王納諫的故事,或公堂上懸有「明鏡高懸」的字樣以示為官清廉);道教法象的運用,表現為借銅鏡作法器;佛教藝術,則表現為以佛像故事作紋飾,如宋代的「達摩渡海紋鏡」等等,這些內容無不反映出當時社會意識的特征,這都為我們認識和研究古代社會提供了可靠的實物資料。

四山鏡是戰國山字形鏡之中較常見的,多見于南方,另外還有三山、五山、六山等。以山字形作銅鏡的主題紋飾,含義各有不同說法:有認為是以山字表示靜止養息之意;也有認為是青銅器上勾連雷紋的變形。