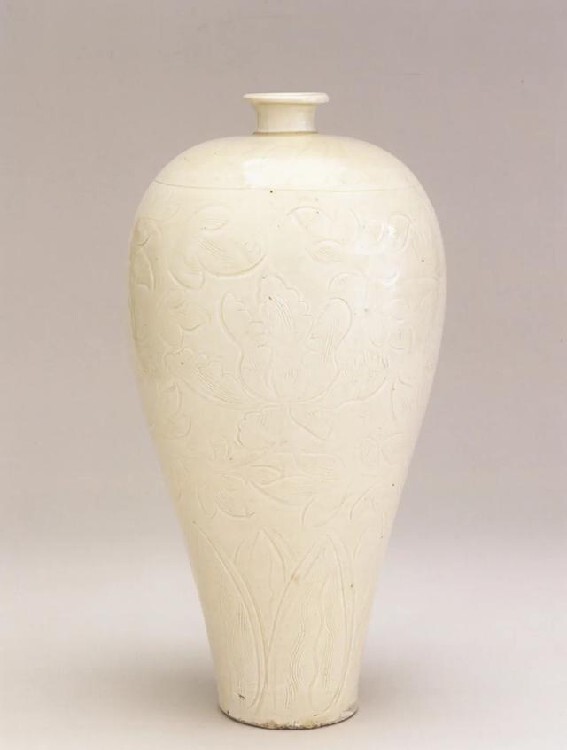

仿品造型、紋飾極其不自然

歷代有很多作偽者,都是研究、生產制作陶瓷的,且一些人數研究掌握了真品的許多特診,這些人為了要仿得更加逼真,更加相似,為了避免行家的識破,所以在偽造時便仔細做出若干特征出來,就是想以假亂真,但是這類高手目前不多,很多不太高明的仿造者甚至有意某些特征,這便形成了一般仿品的此種現象,這也是為鑒定者留下了鑒定的依據。

仿品胎體過重或過輕

仿品因為時代用料的不同,與真品所用的胎料更加是不同,所以,在這一方面,跟真品是不可能相同的,現代的造假古瓷作偽者,都是用計算機等高科技手段進行分析真品的胎、釉的成分、配方,以及模擬古瓷的燒成窯爐氣氛,乃至仿造古代窯爐等,所仿的古瓷器在胎、釉的手感,外觀上幾乎可以亂真,不易辨別真偽,但是,我們還是可以從重量這一方面去突破,還有一點就是,清中期以前的瓷器,由于瓷土的原因,非常掂手,也就是重量比較大,而清中期以后包括現代的新瓷,胎質都是比較疏松,有的胎雖然厚,但是拿在手里缺失輕飄飄的。

仿品剝釉不自然這一點在老瓷上自然剝釉是由于胎釉結合不好或者長時間而造成的,剝釉的周圍還可以繼續剝,而新瓷的剝釉則是打出來的,剝釉的周圍胎釉結合處還是非常緊密的。仿品放大鏡下露出破綻

用高倍數放大鏡,可以發現古瓷其內部氧化程度,凡是用氫氟酸處理過的瓷器,高倍數放大鏡下可顯出無數個被酸腐蝕過的小孔,非常容易辨別。

仿品胎質、釉質過細

在仿造古瓷時的當時社會生產力,生產手段等,都比當時的真品生產時的時代要進步,而仿造者又怕做得不精,不細,不真,所以在仿造時的用胎釉料加工都是充分利用了當代的生產技術條件,故而往往在精細程度上做得會更加細致,有過之而不及。

如果有經常去景德鎮瓷都拜訪過那里面的制瓷師傅,了解新瓷作舊的手法,或者有經常到瓷都的老城區那些建筑工地上撿一些作舊的瓷碎片,那么辨別真偽的眼里就會不斷提高了,當然,真正要提高辨別水平還是得多接觸真品,多看真品,且了解到每個時代的文化特點,總之,仿古瓷器目前都是現代人的所為,所以或多或少都會帶有一些現代人的工藝痕跡。

《中國出土瓷器全集》:科學出版社2008年出版,該圖錄共16卷,收集全國出土商周至清代瓷器4000余件,每件器物均有出土情況說明,其斷代在學術界有不同觀點者也加以注明。該書是目前國內出版的完備的一套全國出土古代瓷器的圖錄,學術性頗高,是鑒定瓷器的重要參考書目。

識別窯口即判定陶瓷的產地,其要領是把握陶瓷的工藝特征,胎、釉及修坯和燒成等,不同的產地均有各自的特征。如耀州窯系產品,同是青釉刻、印花產品,但陜西耀州窯底足露胎處均有褐色鐵斑,河南地區產品則均為灰白胎;廣西容縣、滕縣窯產品青釉則為銅綠。再如鈞窯系產品,山西渾源窯的紅斑在碗內多為對稱的十字形,其他窯口的紅斑則不規則,而浙江鐵店窯則胎薄堅硬,與其他窯口的疏松的灰白胎有明顯區別。還有明、清時的宜鈞和廣鈞十分容易混淆,釉色不好區分,但宜興窯做工精細,胎質細膩。