設立危險廢物暫存間主要有以下幾個目的:

集中管理:將產生的危險廢物集中存放在特定區域,便于統一管理和監控,避免危險廢物在生產或使用現場隨意堆放、散失。

安全防護:提供符合安全標準的存放環境,減少危險廢物泄漏、火災、爆炸等事故的風險,保障人員和環境的安全。

分類存放:便于對不同種類、性質的危險廢物進行分類存放,防止不同廢物之間發生化學反應,產生更嚴重的危害。

等待處理:在危險廢物等待運輸和終處理處置之前,提供一個臨時的存放空間,確保其不會對環境造成即時污染。

合規要求:滿足法律法規對于危險廢物管理的規定,使企業或相關單位的危險廢物管理活動合法合規。

應急響應:在發生意外情況時,能夠快速采取措施進行處理和控制,降低危害程度。

便于統計和記錄:有助于準確統計危險廢物的產生量、存放時間等信息,為后續的處理和監管提供數據支持。

洗眼器和淋浴設備檢查:

每月檢查水流是否暢通,噴頭是否堵塞。

每年檢查閥門和管道的密封性,進行必要的維護和保養。

每次檢查和維護都應做好詳細的記錄,包括檢查日期、檢查人員、設備狀況、維護措施和維修情況等。對于發現的問題,應及時進行維修或更換,確保安全設備始終處于良好的運行狀態。

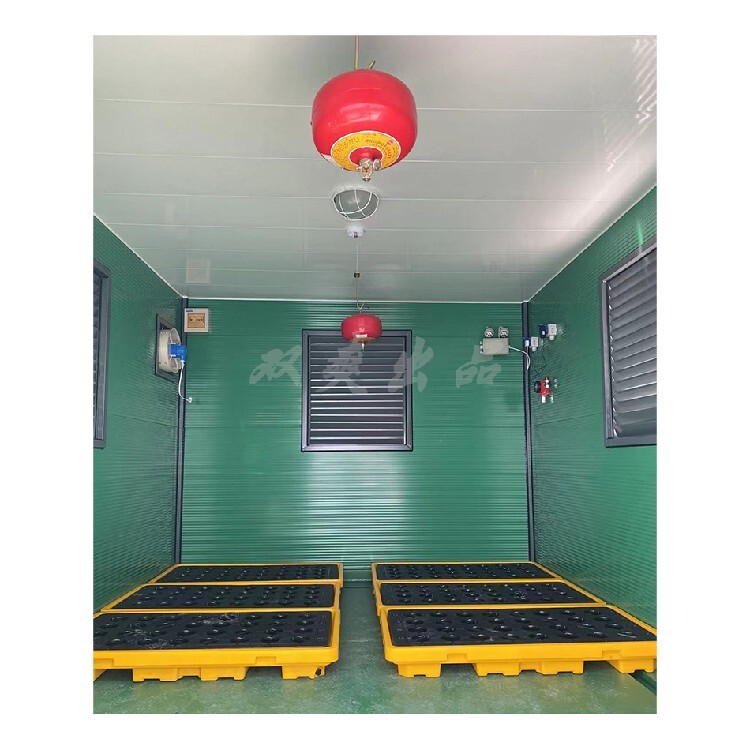

存放危廢為液體的倉庫內有泄漏液體收集裝置(如托盤、導流溝、收集池),存放具有揮發性氣體的倉庫內有導出口及氣體凈化裝置。

倉庫門上要張貼包含所有危廢的標識、標牌,倉庫內對應墻上有標志標識,無法裝入常用容器的危險廢物可用防漏膠袋等盛裝,包裝桶、袋上有標簽。

危廢和一般固廢不能混存,不同危廢分開存放并設置隔斷隔離。

倉庫現場要有危廢產生臺賬和轉移聯單,在危險廢物回取后應繼續保留三年。

裝載液體、半固體危險廢物的容器內須留足夠空間,容器頂部與液體表面之間保留100毫米以上的空間。用以存放裝載液體、半固體危險廢物容器的地方,有耐腐蝕的硬化地面,且表面無裂隙。

醫院產生的臨床廢物,當日消毒,消毒后裝入容器。常溫下貯存期不得超過一天,低于攝氏5度以下冷藏的,不得超過7天。

需要設計與建設:

- 地面應進行防滲漏處理,如鋪設耐腐蝕的防滲材料。

- 有良好的通風設施,空氣流通。

- 儲存間應具備防雨、防曬、防風、防火等功能。

需要對應的標識:

- 顯著位置設置危險廢物警告標志和標簽。

- 標明危險廢物的名稱、成分、危險特性、應急措施等信息。

需要對應的臺賬管理:

- 建立詳細的危險廢物出入庫臺賬,記錄危險廢物的種類、數量、來源、去向等信息。

具體的要求可能因地區法規和標準的不同而有所差異,在建設和運營危險廢物儲存間時,應嚴格遵循當地的相關規定。

分類存放:不同種類的危險廢物應分區存放,并設置明顯的標識,避免不同廢物之間發生化學反應。

防雨防曬:倉庫應具備良好的防雨和防曬設施,防止危險廢物因雨水沖刷或陽光暴曬而產生二次污染。

泄漏收集與處理:設置泄漏液收集設施,如導流溝、收集池等,對泄漏的危險廢物進行收集和處理。

廢氣處理:對倉庫內產生的廢氣進行收集和處理,達標后排放。

排水管理:倉庫的排水系統應與外界隔離,防止廢水未經處理直接排放。

監測系統:安裝環境監測設備,如地下水監測井、廢氣監測裝置等,定期對周邊環境進行監測。

管理制度:建立完善的危險廢物管理制度,包括出入庫記錄、定期檢查、應急響應等,確保危險廢物的存儲和管理符合環保法規。

【危廢倉庫建設的驗收標準通常由以下幾個部門參與制定】

生態環境部門:作為危險廢物管理的主要監管部門,負責制定與危險廢物儲存相關的環境保護要求和標準。

住房和城鄉建設部門:對建筑結構、施工質量等方面的標準制定發揮作用,確保倉庫的建筑安全性和合規性。

應急管理部門:關注危廢倉庫在防火、防爆、應急救援等方面的要求,制定相應的安全標準。

消防部門:側重于消防設施的配備、布局和消防通道等方面的標準制定,以保障消防安全。

標準化管理部門:統籌協調各部門的標準制定工作,確保標準的科學性、合理性和一致性。

這些部門會根據各自的職責和相關法律法規,共同參與制定危廢倉庫建設的驗收標準,以保障危廢倉庫的建設符合安全、環保、消防等多方面的要求。