市場監管趨勢正在不斷加強。自然資源部近年來多次修訂《古生物化石保護條例實施辦法》,細化交易管理規定,并建立保護化石檔案數據庫,實現動態監管。同時,相關部門加大了對非法交易的打擊力度,在云南、廣西等邊境地區和廣東深圳、珠海等口岸城市查獲多起化石走私案件。這些措施有效遏制了化石黑市的發展,為合法交易創造了更好環境。未來,隨著區塊鏈等技術的應用,化石來源追溯將更加便捷,有望進一步提升市場透明度。

當前合法的化石交易渠道主要有四種:市場、展會、收藏機構間轉讓和許可的線上平臺。廣西柳州、桂林和廣東廣州等地已設立的化石交易市場,這些市場通常與奇石、礦物晶體交易區相鄰,形成了特色的收藏品集散地。展會如中國國際礦物寶石博覽會則提供更的交易平臺,吸引國內外買家和機構參與。收藏機構間的轉讓需要嚴格遵守備案程序,確保國家保護化石的流向可控。近年來,一些獲得資質的線上平臺也開始提供化石交易服務,但買家需格外注意核實平臺合法性和化石來源證明。

拍賣流程通常包括征集、鑒定、預展、競價和交割五個環節。在征集階段,拍賣行會對擬上拍化石進行初步篩選,確保其來源合法且具有足夠吸引力。鑒定環節尤為關鍵,通常由第三方團隊完成,并出具書面評估報告。預展期間,潛在買家可以近距離觀察化石狀態,評估其真實價值。競價環節則通過現場舉牌或網絡出價方式進行,近年來網絡拍賣比重的增加使參與門檻大幅降低。成交后的交割環節涉及所有權轉移和相關法律文件的簽署,是整個過程中法律風險高的階段。

物種分類是體現性的鑒定環節。根據生物分類學體系,化石鑒定應當遵循從界、門、綱、目、科、屬到種的層級遞進原則,不可越級判斷。以三葉蟲化石為例,鑒定者需要依次觀察其頭部結構、胸節數量、尾部形態等特征,逐步確定其分類位置。市場上常見的錯誤是僅憑局部相似就草率定種,導致大量鑒定錯誤。鑒定者會使用《中國各門類化石》等工具書進行比對,確保分類的準確性。

脊椎動物化石

魚類(盾皮魚、總鰭魚)

兩棲類(魚石螈)

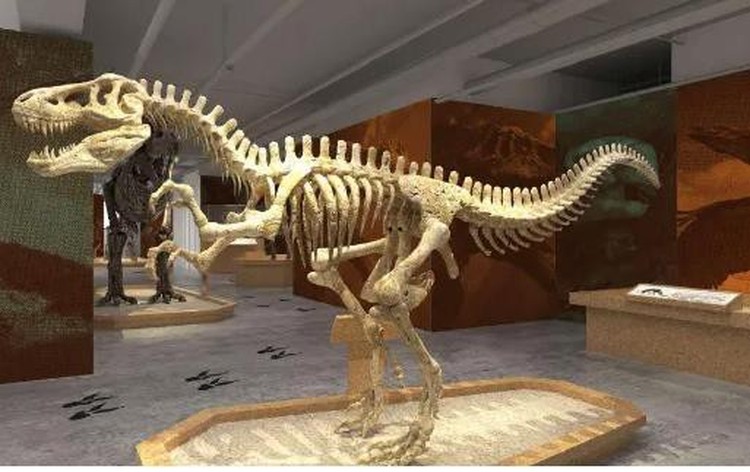

爬行類(恐龍、翼龍)

哺乳類(猛犸象、劍齒虎)

跨境交易具有特殊的法律規定。根據《古生物化石保護條例》,未命名的古生物化石一律禁止出境;保護化石出境需自然資源主管部門批準;一般保護化石出境則需省級主管部門批準。值得注意的是,外國出土的化石入境不受限制,這為國內收藏者獲取國際化石資源提供了便利。實踐中,跨境交易應當委托機構辦理全套合法手續,避免觸犯海關法規。