中國古代陶瓷器釉彩的發展,是從無釉到有釉,又由單色釉到多色釉,然后再由釉下彩到釉上彩,并逐步發展成釉下與釉上合繪的五彩,斗彩。彩瓷一般分為釉下彩和釉上彩兩大類,在胎坯上先畫好圖案,上釉后入窯燒煉的彩瓷叫釉下彩;上釉后入窯燒成的瓷器再彩繪,又經爐火烘燒而成的彩瓷,叫釉上彩。明代的青花瓷器就是釉下彩的一種。

青釉——以鐵為主要著色元素,釉中含有<1%~2.5%范圍的鐵量在高溫還原氣氛中焙燒,便呈現青色,故名。商周原始青瓷是青釉的始創期,漢代趨于成熟,宋代達于高峰,出現了粉青、梅子青等名貴品種。

邢窯

在今河北內丘、臨城一帶,唐代屬邢州,故名。該窯始于隋代,盛于唐代,主產白瓷,質地細膩,釉色潔白,曾被納為御用瓷器,一時與越窯青瓷齊名,世稱"南青北白"。陸羽在《茶經》中認為邢不如越,主要因為他飲用蒸青餅茶,若改用紅花比較,或要反映真實的茶湯色澤,則結果正好相反,所以兩者各有所長,關鍵在于與茶性是否相配。

汝窯

宋代五大名窯之一,在今河南寶豐清涼寺一帶,因北宋屬汝州而得名。北宋晚期為宮廷燒制青瓷,是古代個官窯,又稱北宋官窯。釉色以天青為主,用石灰一堿釉燒制技術,釉面多開片,胎呈灰黑色,胎骨較薄。

南宋官窯

宋代五大名窯之一,宋室南遷后設立的專燒宮廷用瓷的窯場。前期設在龍泉(今浙江龍泉大窯、金村、溪口一帶),后期設在臨安郊壇下(今浙江杭州南郊烏龜山麓)。兩窯燒制的器物胎、釉特征非常一致,難分彼此,均為薄胎,呈黑、灰等色;釉層豐厚,有粉青、米黃、青灰等色;釉面開片,器物口沿和底足露胎,有"紫口鐵足"之稱。16世紀末,龍泉青瓷在法國 場上出現,轟動整個法蘭西,由于一時找不到合適的語言稱呼它,只得用歐洲名劇《牧羊女》中女主角雪拉同所披的青色長袍來比喻,于是"雪拉同"成為青瓷的代名詞。當今龍泉窯又有新的發展。杭州南宋官窯遺址建立了南宋官窯博物館。

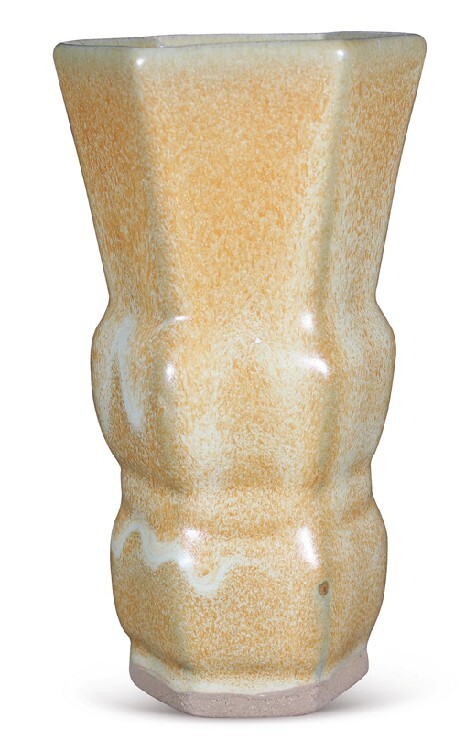

哥窯

宋代五大名窯之一,至今遺址尚未找到。有的文獻上將浙江龍泉官窯稱為哥窯,實為訛傳。傳世的哥窯瓷器,胎有黑、深灰、淺灰、土黃等色,釉以灰青色為主,也有米黃、乳白等色,由于釉中存在大量氣泡、未熔石英顆粒與鈣長石結晶,所以乳濁感較強。釉面有大小紋開片,細紋色黃,粗紋黑褐色,俗稱"金絲鐵線"。從瓷器的釉色、紋片、造型來看,均不同于宋代龍泉官窯。