聯系人劉工公司名稱曲阜市中源古建筑設計有限公司號105081629號

寺廟規劃設計就是要有準確的地形圖,在設計人員到達施工現場之前,寺廟方或建設方需提前準備好測量好的地形圖。在做整體規劃設計的階段,地形圖的數據資料就顯得萬尤為重要,這也是進行寺院整體規劃設計的基礎準備工作。

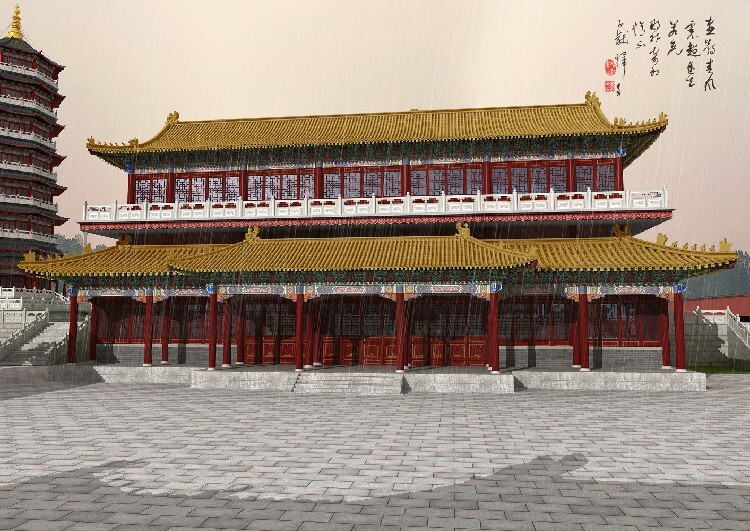

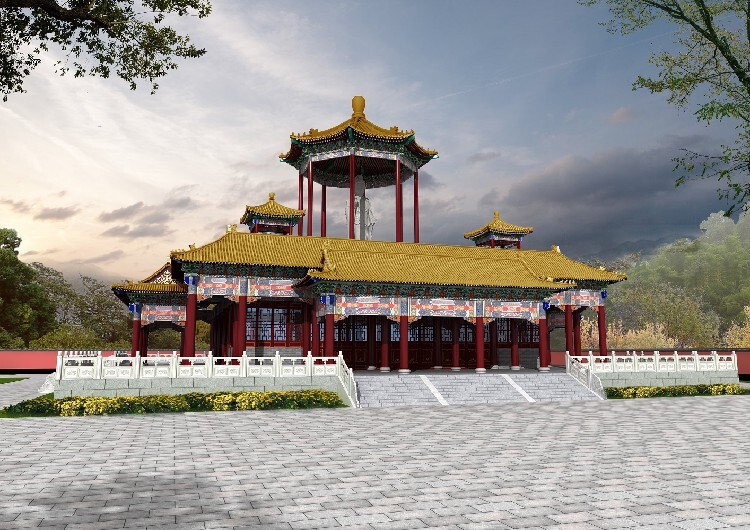

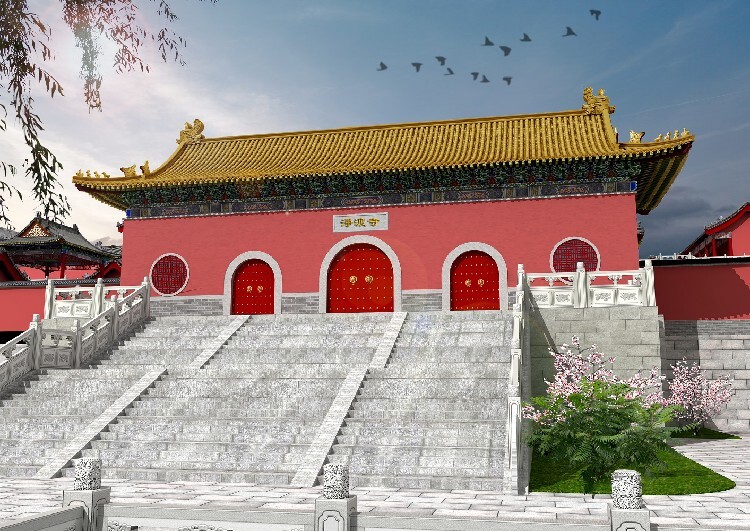

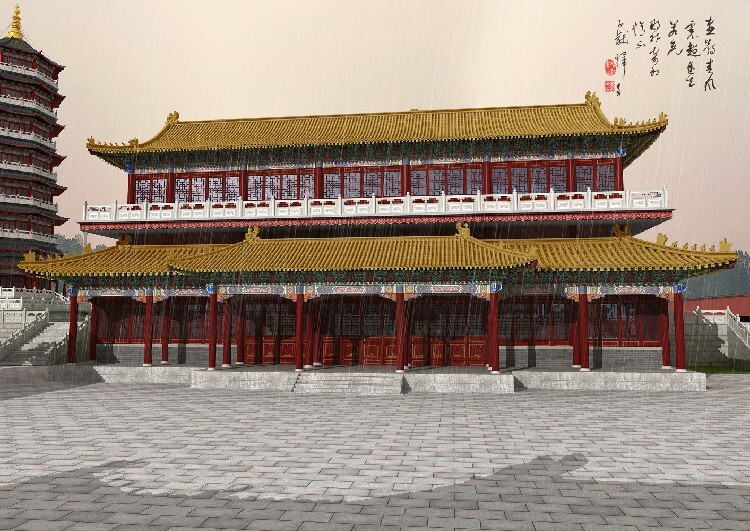

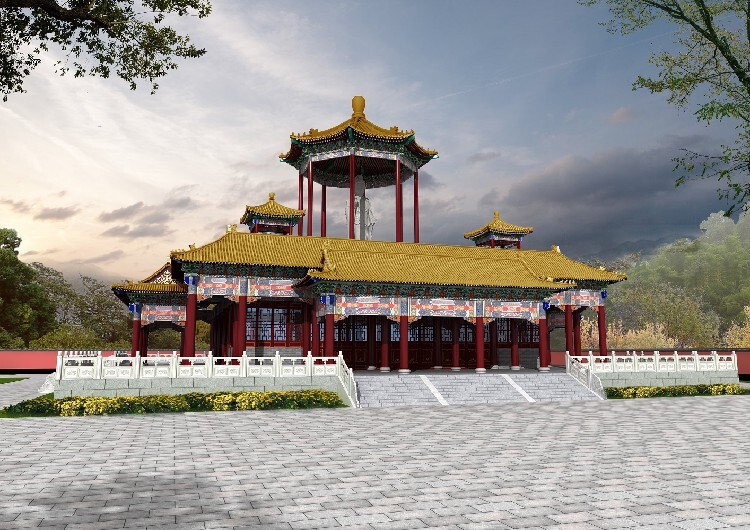

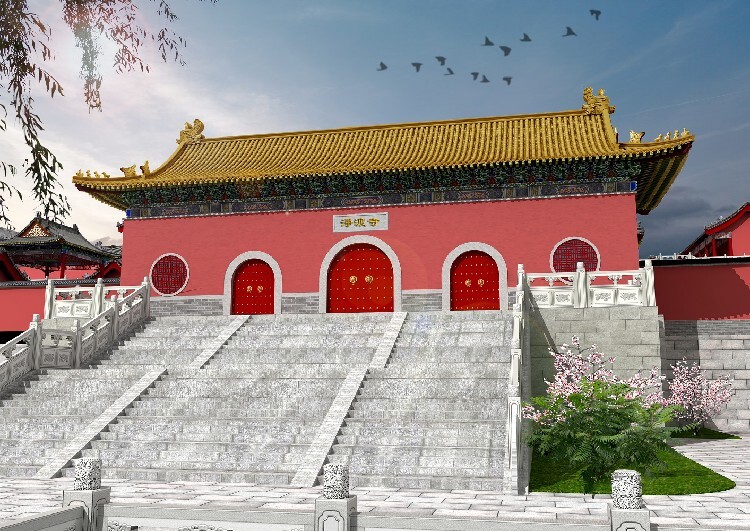

不同時期的寺廟規劃設計布局也不定相同,隋唐時,寺廟對稱布置,沿中軸線排列山門、蓮池、平臺、佛閣、配殿及大殿,為全寺中心。佛塔退居后面或一側或建雙塔,在大殿或寺門之前。宋代又增戒壇。佛寺建筑布局的演變,以塔為主、前塔后殿、塔殿并列、塔另置別院或山門前、塔可有可無。明、清時,對稱中軸線,山門、鐘鼓樓、天王殿、大雄寶殿、配殿、藏經樓,塔以少見道教建筑特點:以宮觀院命名,不以寺稱;所奉神像蓄發長須,穿中式衣袍;不以塔為膜拜對象;常有洞天福地等園林布置。

宋代以來,叢林寺院逐漸形成諸宗大體一致的規制格局:寺院主體建筑規劃設計一般按“川”字形布列,包括供佛、菩薩護法神像的三門殿、天王殿、大雄寶殿、觀音殿(大悲壇)、地藏殿、伽藍殿,安置法寶藏經的藏經樓或毗盧閣,供祖師的祖師殿、影堂、羅漢堂,供講經說法、集會、坐禪、傳戒用的法堂、禪堂、念佛堂、學戒堂,供僧眾起居、接待用的方丈、茶堂(方丈接待室)、客堂、齋堂、僧寮、客寮、延壽堂(養老之處),藏舍利、骨灰的佛塔、塔院、海會塔,置鐘鼓的鐘樓、鼓樓,及放生池、蓮池、亭臺園林等。明代以來,常見的“伽藍七堂”的建筑格局,一直沿襲至今,形成集信眾禮拜游觀場所、僧俗學修道場及園林、佛塔等于一體的具中國特色的綜合性佛教設施。藏傳佛教的寺院,規模更為宏大,如甘孜的噶陀寺,盛時集僧達十三萬人之多。藏傳寺廟規劃設計中還多設有僧伽教育、印經造像、醫療等機構。

佛寺是神圣且莊嚴的,從佛法進入中國以來,僧人聚集修行的地方便是寺院。在中國佛寺的建筑中,是寺院建筑的主體。其中殿是供奉安置佛像以供禮拜祈禱的處所,而堂是則供僧眾說法行道和日常起居的地方。

天王殿初多見于凈土宗寺院,因為中國的禪宗本不供彌勒佛,但兩宋之后中國佛教出現禪凈雙修的局面,所以天王殿開始出現在大部分的中國寺院里。在天王殿前兩側有鐘樓和鼓樓。天王殿中間供坐北面南的大肚彌勒佛。東西兩旁分塑四大天王像。

鐘樓俗稱鐘撞堂、鐘堂、鐘臺、釣鐘堂。為七堂之一。即寺廟中懸掛梵鐘之堂宇。古時與經樓相對,通常與鼓樓分居伽藍之兩翼。寺院早晚叩鐘一百零八響,寓意眾生能脫離一百零八種煩惱,又鐘聲能令三惡道眾生暫時息苦,故寺院僧眾不吝慈悲,早晚叩鐘。叩鐘的時候唱念叩鐘偈,一句一叩,以祈愿受苦眾生聽聞鐘聲之后,能夠煩惱輕、智慧長、菩提生。鐘樓下面供奉的是地藏王菩薩,寓意地獄救苦,度化眾生。