酒旗與飄帶

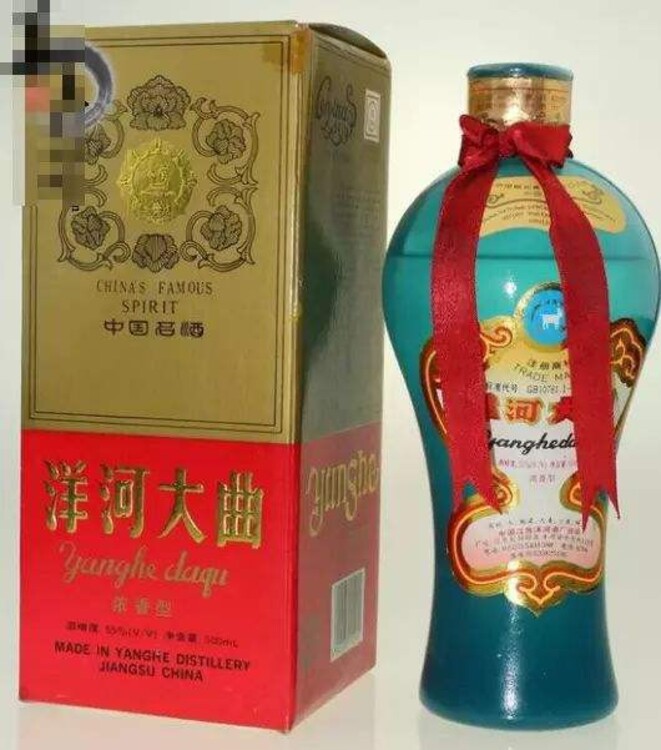

在很多古裝影視作品中,經常可以看到古代的酒肆、酒館門口高懸著酒旗,這也成為了很多酒肆招攬顧客的標志性旗幟。特別是一些外地慕名而來的酒客,遠遠看到隨風飄揚的酒旗,瞬間便心潮澎湃,無不興奮地奔沖過來。“茅.臺村酒誰家好,夕照紅樓青旗懸。”這首出自清代貴州當地詩人侯樹濤的詩句,便是當時茅.臺周圍酒肆的真實寫照。茅.臺酒的紅絲帶,又被眾多老酒友稱為紅飄帶,與古代酒肆的酒旗一樣,有著異曲同工的妙處,更多是被寄于了一種象征酒文化的屬性。

五糧液酒以高粱、大米、糯米、小麥、玉米五種谷物為原料, 以“包包曲”為糖化發酵劑,以陳年老窖池為發酵設備,依托的“跑窖法”工藝,通過泥窖發酵、分層起糟、看糟配料、量質摘酒、按質并壇”傳統工藝特色 等一百多道工序釀造而成, 以“香氣悠久,味醇厚,入口甘美,入喉凈爽,各味諧調,恰到好處,尤以酒味 全面而著稱”的特風格于世。

“釀”。“千年老窖萬年糟,酒好還需窖池老。”作為濃香型白酒的核心優勢資源,五糧液擁有一大批連續發酵不間斷使用的窖池群,始于明初洪武元年(1368年)的五糧液古窖池群,活態釀造延續至今,不間斷生產時間長達653年,是全國文物保護單位;五糧液窖池群及釀酒作坊被列入“國家工業遺產”,并入選中國世界文化遺產預備名單;五糧液地穴式曲酒發酵窖古窖泥,被中國國家博物館收藏,是國家博物館目前收藏的一件“活文物”。古窖泥中含有豐富的功能微生物,通過“以糟養窖,以窖養糟”長期不間斷的迭代進化,賦予了五糧液經典幽雅的古窖濃香。

從選糧配料、磨粉制曲、釀造發酵至開窖取酒,五糧液酒的釀造時間周期長、操作要求細、控制難度大、生產成本高,尤其是在釀造發酵階段,需經過“跑窖循環”“續糟發酵”“沸點量水”“分層起糟”“混蒸混燒”等多道極其復雜工序,每輪次發酵時間就需70天,雙輪發酵達140天,發酵期在各香型白酒生產中歷時長,其傳統釀造技藝被認定為非物質文化遺產。

“調”。“以酒調酒”的勾調工藝,拒絕添加其他任何非自然固態發酵產生的外來物質,按照酒體設計要求和質量標準,從視覺、嗅覺、味覺等方面,根據原酒的感官特征和理化數據,通過組合、調味兩大工序,對不同車間、不同窖池、不同窖齡、不同酒齡、不同級別、不同酒度、不同個性特征的基礎酒進行不同的排列組合,并通過對組合酒感官特征的科學分析,加入不同的調味酒,對微量香味成分進行綜合平衡,并穩定五糧液各味諧調又恰到好處的酒體風格。

酒體豐滿協調

酒中乾坤人,壺里日月長,一杯有自我,滴滴有陰陽。天平原理在于平衡,天地萬物自求陰陽協調,董酒酒體豐。

滿如大海可納小溪江河,博大精深。協調,既有少女般的婀娜多姿韻味無窮,又如陽剛男兒思維敏捷身手矯健。水的外形、火的性格,溫柔時平靜如湖,狂爆時翻江倒海,適度適量,足可掃蕩憂患煩惱,盡享含蓄空靈,飄逸瀟灑。