那一年,徐小虎在上海博物館開會時,看到前來參加的評論者,她愣住了,問身邊的老學弟:“看看他們,好像都比我們年輕,是嗎?”學弟回答:“那當然了!”“可是,我清楚記得上次開會的時候,站在臺上的老師都比我們老很多啊!”她突然意識到,自己因為被禁言,已錯過整整一代學者,成了全場“老的人”。

也是在這一年,身處爭議漩渦幾十年的徐小虎去尼泊爾的深山里修行,除了參加活動,很少離開這里。

《被遺忘的真跡》出版至今已有5年,豆瓣評分8.6。在讀者的評論中,有人贊同徐小虎敢鉆研敢發聲的態度,有人欣賞她為“中國畫辨偽學”作出的努力,也有人認為她用西方學到的鑒賞方法來給畫作斷代是一種中國藝術史缺的“”。

今年9月,徐小虎的新書《南畫的形成:中國文人畫東傳日本初期研究》再次由理想國出版。她也因此走出尼泊爾的深山,再度來到北京。

在一系列的新書活動中,徐小虎習慣用“小虎”稱呼自己,每當說到一個有意思的結論,她就會忍不住開心地笑起來。參加活動的年輕人紛紛用“可愛”來形容她,而她本人也在做一件更可愛的事——她期待建立一部“沒有大師的中國書畫史”,在這部歷史中,書畫不分大師還是無名氏,只論創作年代和藝術價值。

“這是一項民族的工程。”原北京故宮博物院副院長、古代書畫楊新說。

傅熹年,中國工程院院士,建筑歷史學家,中國建筑技術研究院建筑歷史研究所建筑師。

他長期從事中國古代建筑史研究,研究中國古代城市和宮殿、壇廟等大建筑群的規劃、布局手法及建筑物的設計規律。此外也長于中國古代書畫史研究,在《中國古代書畫目錄》中對大量藏品簽署了鑒定意見。更對中國國內、國外所藏若干重要古代名畫進行考辨研究,撰有研究論文十余篇,編有《傅熹年書畫鑒定集》,及《中國美術全集·繪畫編》中的《兩宋繪畫·上、下》、《元代繪畫》等。

他沒想到的是,四年級劃分時,清華營建系已改為純工科的建筑系,沒有了建筑史。他被分到工業建筑,畢業后分配到中國科學院土木建筑研究所。幸而1956年9月中科院與清華建筑系合辦建筑歷史與理論研究室,梁思成任主任,傅熹年被所在單位派到這個研究室工作,得以回到母校清華。他以為終于實現了研究中國建筑史的夙愿,但命運再一次捉弄了他。

反右運動中,因一些私下閑談被人揭發,他被劃成右派,1959年春下放建筑工程部的北京南口農場勞動。

說起這次下放,他只淡淡地說工作是“放牛、養豬、種老玉米”。他覺得自己很厲害的是給母豬接生,十個八個呼嚕一下子就生出來了,“挺好玩的”。下放的近兩年里,他抽空反復通讀了帶去的《資治通鑒》和宋《營造法式》。

1960年10月,他摘掉了右派帽子,返回單位。反右后,建筑歷史與理論研究室已被清華撤銷,經梁思成聯系,傅熹年等非清華人員調到了建筑工程部所屬的建筑科學研究院建筑歷史室。工作室的主任是梁思成,副主任是劉敦楨、汪季琦。傅熹年被編入民居研究組,參加了王其明負責的浙江民居調查。

有一次,啟功偶然從一個信封里找到幾張“漏網”的敦煌寫經殘片照片,與傅熹年同看,說其中一張好,書法秀美瀟灑,毫無職業寫經人的習氣。

這是一篇寫經的發愿文。文中稱,自己發愿要寫三千部《妙法蓮華經》,以為亡母“太原王妃”祈福。兩人都覺得“太原王妃”眼熟,但一時想不起是誰。

幾天后再見面,啟功高興地說,終于想起來了!武則天之父武士彟死后追贈太原王,太原王妃即武則天的生母楊氏。但武士彟還有其他子女,不能確定要發愿寫經的就是武則天。當時無法查資料,這個疑問只能暫時擱置了。

1968年底“清理隊伍”后,傅熹年獲準回到人民隊伍中,隨全院職工整體下放河南的“五七干校”。之后,建筑研究院被撤銷,人員星散。傅熹年被分配到甘肅天水,在國家建委第七工程局的工程公司為技術員,再次離開了古建。

1972年夏,國家文物局籌備出國文物展覽,將傅熹年借調回京,又給了他一次重拾舊業的機會。他畫了很多供出國展覽的圖,包括根據唐長安大明宮含元殿等遺址實測圖繪制復原圖和彩色渲染圖。

這期間,他有了重新接觸古籍的機會,得以查了二十四史中的《舊唐書》和《新唐書》。啟功的圖書也已啟封,查了《資治通鑒》。他們都發現了寫經發愿人為武則天的確切證據,英雄所見略同,彼此撫掌稱快,認為總算解決了一樁小公案。

但如果要寫成文章,當時卻頗有些“違礙”之處。因為這段歷史的背后,涉及武則天迫害同父異母哥哥致死、毒死外甥女等狠毒之事,以及她表面上孝心通天實際上卻公然污蔑自己的母親與外孫亂倫。這在當時大捧“女皇”的情況下,實無異于自尋煩惱。

直到后,編《中國法書全集》,啟功和傅熹年都覺得應該收入武則天的這篇發愿文殘段,傅熹年才寫出了這篇考證文章。因為無論如何,其中的書法之美,都不能不令人贊嘆。至今,這段發愿文殘片的照片還壓在他書桌的玻璃下。

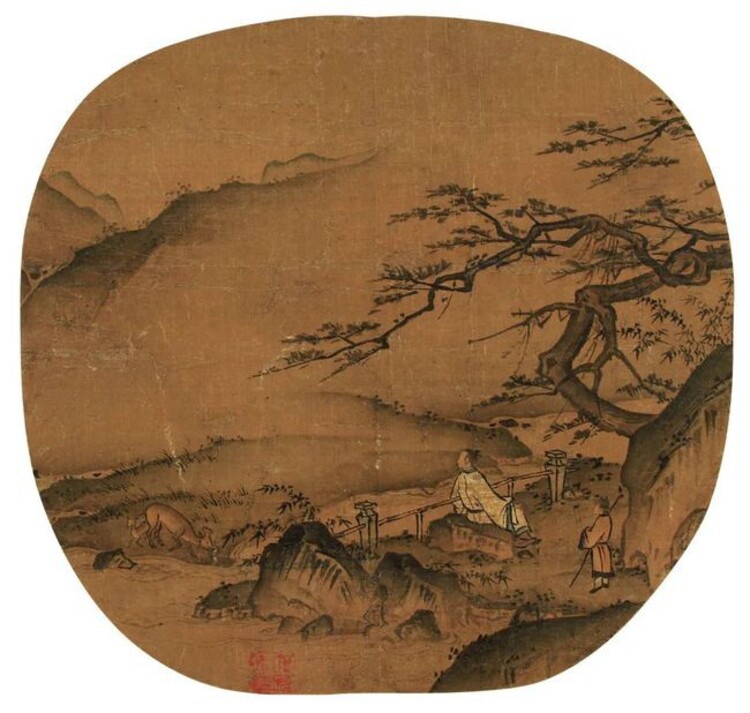

鑒定工作結束后,傅熹年偶然翻閱舊筆記,起了對《百尺梧桐軒圖》加以考訂之心。因為這幅繪畫之精雅、題詩諸人的聲名之煊赫都給他留下了深刻的印象,為什么一幅偽作卻會有七位同時代名家為它題跋?

通過研究題詩的內容和題詩的時間地點,他判定,畫上的梧桐軒主人應是張士誠之弟張士信。當時張士誠以富庶的平江(蘇州)為中心割據江浙11年之久,在遍布全國的元末起義烽煙中,這里成了一個文學藝術盛的孤島。傅熹年認為,畫的作者應是當時居留在平江的一位名家,其畫風受到趙孟頫的影響。張士誠兵敗身亡后,收藏者不得不裁去原款,偽托趙孟頫所作,實是為了將畫作保存下來而不是為了欺世盜名。因此,此圖雖非出自趙孟頫,也有特殊的歷史和藝術價值。