PC8泡沫產生器主要由殼體組、泡沫噴管組和導流板組三個部分組成。殼體

組包括噴嘴、密封玻璃等,用于確定混合液量大小以及吸進空氣產生泡沫。

導流板組安裝于罐體內,使泡沫能沿儲罐內壁流淌到燃燒液面上。泡沫噴管

組是用戶自制件,用于將泡沫由殼體傳送至罐壁內,產生器進口端是系統管

網與殼體相連接件,圓錐螺紋連接,可用螺紋彎頭與管道連接。

本實用新型提供一種公路隧道內機械泵入式泡沫滅火裝置,以解決現有技術中泡沫比例混合器的混合比不導致泡沫混合液比例不滿足滅火要求的技術問題。

為解決上述問題,本實用新型提供的公路隧道內機械泵入式泡沫滅火裝置采用如下技術方案:

一種公路隧道內機械泵入式泡沫滅火裝置,包括:

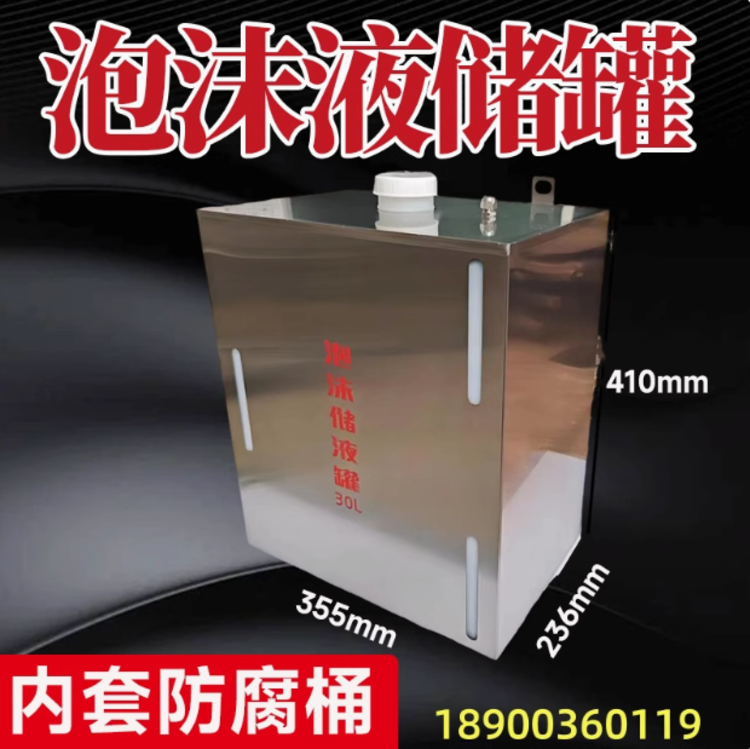

泡沫原液儲罐,其用于儲存泡沫原液;

泡沫泵,其一端與所述泡沫原液罐相連,另一端連接有泡沫原液管道;

容積式水力馬達,其一端與消火栓相連,另一端連接有出水管道,容積式水力馬達的輸出端與所述泡沫泵相連,以驅動所述泡沫泵工作;

所述泡沫原液管道的遠離所述泡沫泵的一端與所述出水管道的遠離所述容積式水力馬達的一端相交并匯入泡沫混合液管道。

本實用新型所提供的公路隧道內機械泵入式泡沫滅火裝置的有益效果是:通過在泡沫原液儲罐的泡沫出口處安裝泡沫泵,在消火栓的出水口處安裝容積式水力馬達,并將容積式水力馬達與泡沫泵相連,利用消火栓釋放出的高壓水的壓力來驅動容積式水力馬達工作,進而驅動與容積式水力馬達相連的泡沫泵工作,從而可以抽取泡沫原液,將泡沫原液和消防用水分別通過泡沫原液管道和出水管道輸送至泡沫混合液管道,容積式水力馬達每轉動一圈所流過的消防用水的體積是固定的,其所驅動的泡沫泵在容積式水力馬達轉動一圈的過程中所抽取的泡沫原液的體積也是固定的,從而可以進入泡沫混合液管道內的泡沫原液和消防用水的比例,即泡沫混合液的配合比例,其為實時配比,可以實現泡沫原液與消防用水隨抽隨用的目的,從而可以有效避免泡沫混合液配制過多而導致配制好的泡沫混合液在儲存時發生沉淀的現象的發生。通過上述設置,本實用新型有效解決了現有技術中泡沫比例混合器的混合比不導致泡沫混合液比例不滿足滅火要求的技術問題。

進一步地,還包括泡沫槍,其與所述泡沫混合液管道的背離所述泡沫泵和所述容積式水力馬達的一端相連,以將泡沫混合液輸送至泡沫槍進行滅火。

進一步地,所述泡沫槍具有吸液管,其與所述泡沫混合液管道通過吸液管相連。

進一步地,所述泡沫泵為柱塞泵。

進一步地,所述容積式水力馬達為容積式水輪機。

進一步地,所述柱塞泵與所述容積式水輪機之間通過聯軸器相連。

進一步地,所述聯軸器為剛性聯軸器或者彈性聯軸器。

技術特征:

一種公路隧道內機械泵入式泡沫滅火裝置,其特征在于,包括:

根據權利要求1所述的公路隧道內機械泵入式泡沫滅火裝置,其特征在于,還包括泡沫槍,其與所述泡沫混合液管道的背離所述泡沫泵和所述容積式水力馬達的一端相連,以將泡沫混合液輸送至泡沫槍進行滅火。

根據權利要求2所述的公路隧道內機械泵入式泡沫滅火裝置,其特征在于,所述泡沫槍具有吸液管,其與所述泡沫混合液管道通過吸液管相連。

根據權利要求1至3任一項所述的公路隧道內機械泵入式泡沫滅火裝置,其特征在于,所述泡沫泵為柱塞泵。

根據權利要求4所述的公路隧道內機械泵入式泡沫滅火裝置,其特征在于,所述容積式水力馬達為容積式水輪機。

根據權利要求5所述的公路隧道內機械泵入式泡沫滅火裝置,其特征在于,所述柱塞泵與所述容積式水輪機之間通過聯軸器相連。

根據權利要求6所述的公路隧道內機械泵入式泡沫滅火裝置,其特征在于,所述聯軸器為剛性聯軸器或者彈性聯軸器。

技術總結

本技術涉及消防設備技術領域,尤其涉及一種公路隧道內機械泵入式泡沫滅火裝置,該裝置包括:泡沫原液儲罐,其用于儲存泡沫原液;泡沫泵,其一端與所述泡沫原液罐相連,另一端連接有泡沫原液管道;容積式水力馬達,其一端與消火栓相連,另一端連接有出水管道,容積式水力馬達的輸出端與所述泡沫泵相連,以驅動所述泡沫泵工作;所述泡沫原液管道的遠離所述泡沫泵的一端與所述出水管道的遠離所述容積式水力馬達的一端相交并匯入泡沫混合液管道。本技術完成了對現有泡沫滅火裝置的改良升級,有效解決了現有技術中泡沫比例混合器的混合比不導致泡沫混合液比例不滿足滅火要求的技術問題。

隨著城市化進程的加快,地下隧道的建設越來越廣泛。地下隧道的

建設涉及到眾多方面的問題,其中包括安全問題。隧道里存在著火災等

安全風險,一旦發生火災,很容易造成嚴重的損失和危害。因此,對于

地下隧道的消防設備和保護措施高度重視。水成膜泡沫自動滅火系

統是一種較為的滅火設備,其在地下隧道的應用研究具有重要的實

踐意義。

水成膜泡沫自動滅火系統的原理和特點

水成膜泡沫自動滅火系統是一種化學滅火系統,它的滅火原理是通

過水和泡沫的作用來達到滅火目的。水成膜泡沫自動滅火系統中的泡沫

主要是由聚合物、表面活性劑、助劑和膨化劑等基礎組成部分所制成的。

在滅火時,泡沫會撲滅火源,同時在火源周圍形成一層保護膜,使火源

被隔離,從而達到滅火的目的。