王步瓷板畫瓷器作品真假如何區分鑒定三點

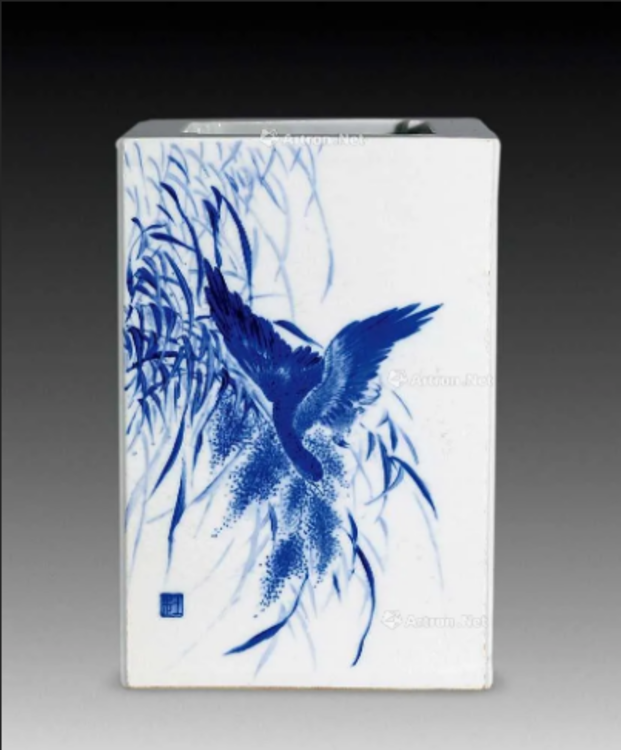

1、發揮材料特點王步晚年十分講究青料與瓷釉的色澤,他所使用的青料多由自己配制,一般來說,青中微帶藍黑,給人以莊重、渾厚、寧靜之感。他的青花瓷忌用純百釉,而常用一種白里泛青光亮度較弱的釉子,他認為這種釉比純白釉和古代的重石灰釉含蓄,與青花結合有溫厚的效果而無浮滑之感。除此之外,他選用與青花相斗的釉下彩料時,也不用鉻綠、錳紅,而喜歡選用釉里紅與龍泉青釉及淡紫金釉。由于使用這些材料繪制,他的作品常常獲得渾厚的藝術效果。

2、注重造型與裝飾的結合王的青花極為注意裝飾與器型的統一關系,如一九六五年赴日展青花釉紅扁方瓶,以牽牛花為裝飾題材,紋飾隨器型旋轉而變化。所畫鲇魚、雙鴨大盤,均隨器型用半刀泥刻成水波紋,即使青花形象又與微微下凹的盤面極為一致,匠心。

3、特的用筆與用料國畫上的渲染在青花上叫作“分水”,用青料在泥坯上分水與宣紙上潑墨作畫不同,紙上作畫當即可見效果,而青花“分水”當時只是黑壓壓的一片,只有在燒成之后才能見到效果。王步的大片分水(面積大的一尺余),從濃到淡一氣呵成,料分五色,渾然一體,除“分水”之外,以線為骨,生平好用鐵線描與折蘆描,用筆圓潤蒼勁,其線條有如驚蛇走龍,疾馳于淋漓蒼潤的云水之中(分水)。

王步除辛勤勞動一生留下了豐富的陶瓷遺產之外,其正直、樸素、不依附權貴的品格也為人景仰。他在舊社會曾拒絕給封建官僚畫題材庸俗的作品,甘心貧窮失業。解放后辛勤勞動,為黨為人民創作過無數的作品,尤其是在去世前幾年,在探求藝術瓷創新的同時,還希望普通的勞動人民也能使用他的青花,還畫了許多民間用瓷的渣胎碗裝飾紋樣。足見他的藝術和勞動人民息息相關。

王步(1898-1968年)原名王仁元,號竹溪,晚年瓷畫常署“陶青老人”江西豐城人,系清代同宣年間景德鎮青花藝人王壽春的兒子。王步其名,源于漢代桑欽著的《水經注》一書,其中“贛水又東北逕王步,步則有城等等,今渭步。”而取。受其父親影響,從小喜好畫畫。王步六歲時,父親因勞成疾,沉病而逝,遂與母親扶柩還鄉。十三歲時,返回景德鎮拜師叔許友生為師,學研青花。后入“陳記干順”瓷坊務工。1919年春,邂逅廣東瓷商吳靄生,進“合興瓷莊”專事仿古青花瓷,1919年加入“瓷業研究社”相助促進景德鎮陶瓷藝術的發展。吳靄生資助王步去北京故宮朝夕研習歷代官窯名品,受益匪淺,為日后師古創新打下了堅實的基礎。此后,王步的水墨青花一反元明青花繁縟之風,黃慎、八大畫作遺風,不僅北京、天津、上海等地瓷商爭購不讓,而且南昌“麗澤軒”,九江“玉桮堂”也專利包銷,影響甚廣。

王步的大片分水(面積大的一尺余),從濃到淡一氣呵成,料分五色,渾然一體,除“分水”之外,以線為骨,生平好用鐵線描與折蘆描,用筆圓潤蒼勁,其線條有如驚蛇走龍,疾馳于淋漓蒼潤的云水之中(分水)。王步除辛勤勞動一生留下了豐富的陶瓷遺產之外,其正直、樸素、不依附權貴的品格也為人景仰。他在舊社會曾拒絕給封建官僚畫題材庸俗的作品,甘心貧窮失業。解放后辛勤勞動,為黨為人民創作過無數的作品,尤其是在去世前幾年,在探求藝術瓷創新的同時,還希望普通的勞動人民也能使用他的青花,還畫了許多民間用瓷的渣胎碗裝飾紋樣。足見他的藝術和勞動人民息息相關。

分水寫意法是王步在青花“分水”傳統技法上的一種新工藝。這種技法,就是以水和青花鈷料停留在瓷器坯體上的時間長短決定青料的厚薄和質感。王步藉以嫻熟的水墨寫意形式,把“墨分五彩”融于“料分五色”,或以釉色沁潤效果刻劃時卉芳花的艷麗;或以色塊的濃淡色階彰顯人物的形神風貌;或以線蹤的勾皴描繪山野川邨的壯美景象,從而在青花瓷苑上樹一幟。

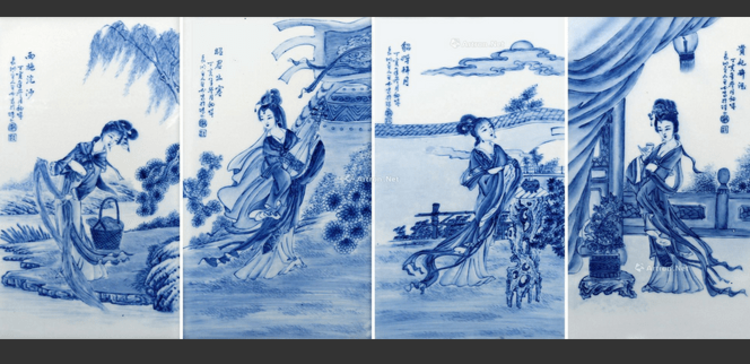

王步瓷板畫市場價格民國時期瓷板畫大行其道,許多人的繪瓷技藝并不在“珠山八友”之下,很受當時商人們的歡迎,他們的作品以粉彩瓷板為主,畫面多種多樣,山水、花鳥、人物、蟲草無所不精。當時瓷板尺寸有大有小,大到三尺多的中堂,小到用茶盤底剪下的薄片,四張薄片配成一套裝上精美木框,十分流行。

步入21世紀的今天,瓷板畫可謂百花齊放,大型瓷板畫的佳作不斷涌現,山水畫的氣勢磅礴,人物畫的形神兼備,花鳥畫的多姿多彩,使瓷板的創作又達到了一個新的境界,它是景德鎮陶瓷藝術發展的一個重要里程碑。由于存世量有限,瓷板的價格也在不斷上漲。這次就有一部分民國時期的瓷板,盡管不是屬于特別精的,但拍出的價格不菲。它們是“珠山八友”的作品,代表了那個時期瓷藝文化的風格。“他們的作品過去的幾萬元賣到這兩年的幾十萬,現在一幅‘珠山八友’的作品賣到上百萬已不是新鮮事。”