它才成了寒冷地區(qū)保溫之物,或是醫(yī)療防菌、工業(yè)防護用品。手套按照制作方法分為縫制、針織、浸膠等。.

但除了傳統(tǒng)意義上的手套,如今的手套更有了深一層的含義,與傳統(tǒng)的手套迥然不同。這是由于網(wǎng)絡(luò)游戲的興起,

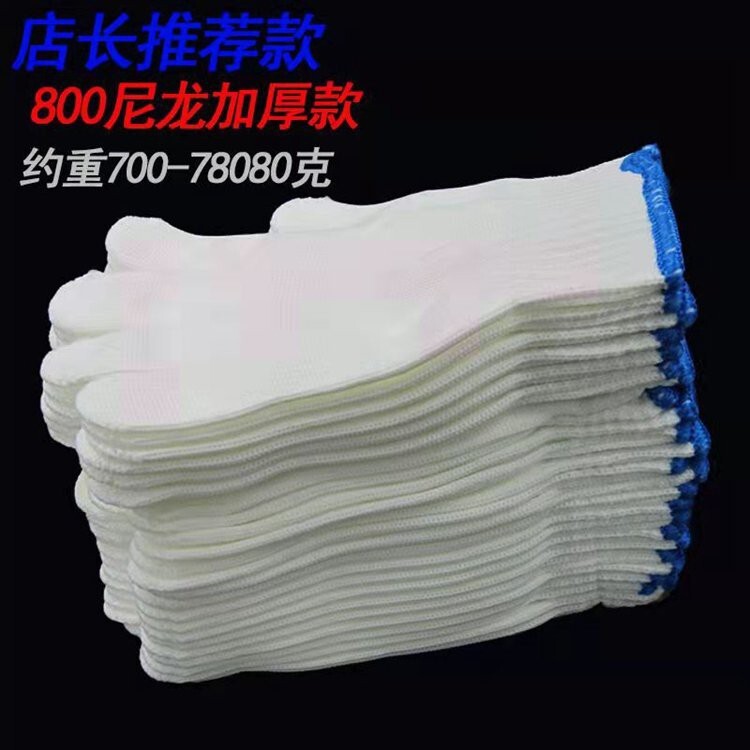

手套按照制作方法分為縫制、針織、浸膠等。手套用各種皮革、橡膠、針織物或機織物裁剪縫制而成。針織手套用各種紡織纖維純紡或混紡紗線,

在手套機上編織,經(jīng)縫制加工,如裝夾里、羅口、縫指尖和指叉等,再經(jīng)過拉絨或縮絨、熱定形整理而成產(chǎn)品。針織手套的組織有平針、羅紋、集圈、紗羅等,花式有素色和色織提花等。勞動保護用手套要求比較厚實,有的經(jīng)過表面涂塑處理,以提高耐磨、防滑、防水性能。裝飾手套要求美觀,大多經(jīng)過繡花、釘珠等藝術(shù)加工。

三指手套:拇指和食指分開,其余3個手指連在一起。

直型手套:5個手指連在一起。

半指手套:每個手指部分不閉合,只遮到節(jié)。

無指手套:沒有手指部分,在指跟處開口。

分開的手指越少,對手指的保溫效果也越好,但同時限制了手部的活動。半指和無指手套除了裝飾外,比分指手套的手指靈活性也有增加。

查閱手套的歷史記載,它早見于公元世紀的《荷馬史詩》,古希臘人進食時,同印度或中東人一樣,是吃抓飯的,不過他們用手抓飯之前,要戴上特制的手套,手套的實用功能和我們中國人使用的筷子功能相同。所以,手套曾是歷史上的用餐抓飯工具。

從13世紀起,歐洲的女性開始流行戴手套為裝飾。這些手套一般是亞麻布或絲綢質(zhì)地,可以長達肘部。這期間,男性也流行戴有裝飾的手套。