圖像風格分析派:方聞、李鑄晉、吳訥孫、何惠鑒

第二個流派是從書畫視覺方式入手的圖像風格分析派,這種與傳統書畫鑒定方法大相徑庭的鑒定方法,源于新的學術思想方法與中國傳統繪畫史學研究的結合。20世紀初,蔡元培先生為英人波西爾的《中國美術史》中譯本作序,倡導對中國畫的系統研究;學者兼畫家陳師曾也很早譯介了日本學者大村西崖的《文人畫之復興》一書,并寫了《文人畫之價值》的名篇。二戰后,鑒于中國藝術品早在20世紀初就已經開始大量流散海外的事實,美國便開始大批吸收華裔美術史家赴美學習研究,并讓他們長期執教于各所大學和藝術研究機構。如任教于普林斯頓大學的方聞、堪薩斯大學的李鑄晉、耶魯大學與華盛頓大學的吳訥孫以及克利夫蘭博物館的何惠鑒等學者。直到80年代,陸續赴美求學且學有所成、頗具影響的尚有石守謙、陳葆真以及方聞先生的高足傅申等幾位學者。

古代皇帝所喜好、所肯定的東西,誰也不敢否定。乾隆得了一卷仿得很不像樣的黃子久《富春山居圖》,作了很多詩,題了若干次,后來得到真本,不好轉還了,便命梁詩正在真本上題說它是偽本。這種瞪著眼睛說謊話的事,在歷代高權利的集中者皇帝口中,本不稀奇,但在真偽是非問題上,卻是冤案。

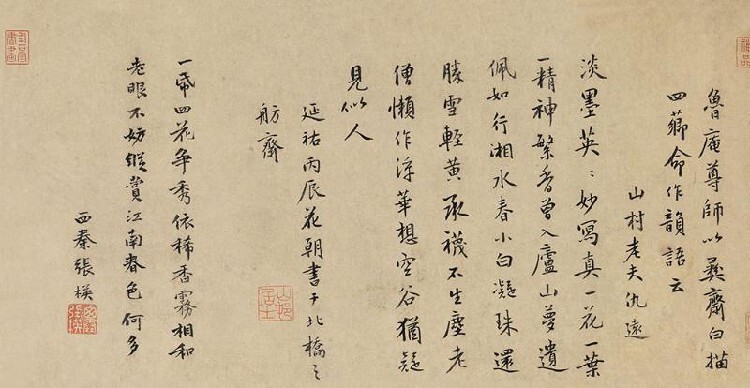

康熙時陳邦彥學董其昌的字逼真,康熙也喜愛董字。一次康熙把各省官員"進呈"的許多董字拿出命陳邦彥看,問他這里邊有哪些件是他仿寫的,陳邦彥看了之后說自己也分不出了,康熙大笑(見《庸閑齋筆記》)。自己臨寫過的乃至自己造的偽品,焉能自己都看不出。無疑,如果指出,那"進呈"人的"禮品價值"就會降低,陳和他也會結了冤家。說自己也看不出,又顯得自己書法"亂真"。這個答案,一舉兩得,但這能算公平正確的嗎?

《搗練圖》 唐 張萱 宋摹本 局部

年月:書畫上或題跋上所題的年月或與作者的年齡、生卒年不符,或與事實有出入,也將被認為是作偽的佐證。

避諱:在封建帝王時代,臨文要避諱,就是當寫到與本朝皇帝的名字相同的字,都要少寫一筆,這就叫避諱,通稱為缺筆。在書畫上面,看到缺筆的字,是避的哪代皇帝的諱,就可斷定書畫的創作時期,不能早于避諱的那代皇帝的時期,否則就是作偽的漏洞。這一問題,一向作為無可置辯的鐵證。

題款:以書畫的題款作為鑒別的主要依據,只要認為題款是真,可以推翻其他證據來論定真偽。

如從以上方面對一幅古書畫進行鑒定,即使不確定該作者的筆墨特征,也能從容自信面對 。