“辨真偽,明是非”是書畫鑒別的首要目的。收藏者都希望收藏真品,但因眼力所限區別不了,所以有必要鑒別。書畫造假由來已久,而鑒定則主要以“目鑒”為主,鑒別的經驗越多,鑒定水平就越高。

看“用筆”

這是關鍵。從用筆的功力就可看出水平幾何。幾十年的藝術修為與幾年藝術修為的功力是大不相同的,能從用筆中體現出來。鑒別中須將每一筆拆開,看其是否到位。

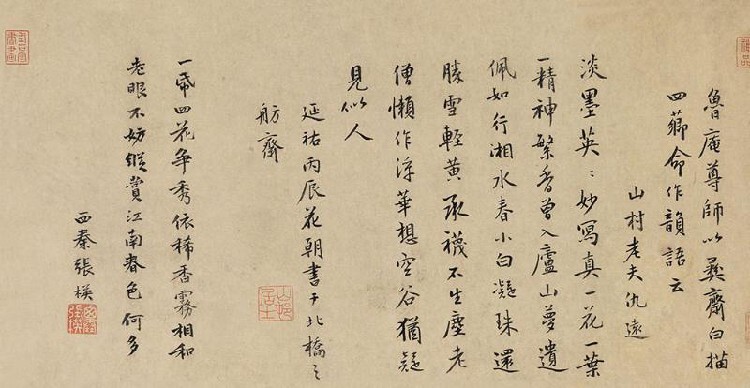

徐悲鴻字跡

其次看“用墨”

字畫真假鑒定方法

第四看“用色”

礦物質顏料,歷史愈久越漂亮,不會褪色,而植物質顏料則會隨時間而逐漸褪色。

徐悲鴻作品《雄雞高歌》

需要格外提一點的是,大師之作,一般都有明顯的個人風格,這種風格是很難造假的。以徐悲鴻為首的“徐派”書畫既一脈相承,又各顯特之畫風。因此如若對書畫大師的作品風格有了細致的了解,便能在很大程度上避免收藏上的失誤。

又如:約50年前,北京琉璃廠有一幅落款為董其昌的繪畫作品,畫得很好,落款字數不多,作品本幅十分整潔,所以有人要買。后來有人看出了這件作品的毛病,落款"玄宰"的"玄"字缺寫后一筆,是避清代康熙皇帝玄燁的諱。董其昌死于明崇禎九年,沒有活到清代,因此就肯定了這件作品是清代人偽造的。從以上幾個例子可以看出,文史知識的豐富與否,對于鑒別書畫的真偽,也有相當重要的重要的作用。如果文史常識不多,那么,那種改寫的避諱字是不易看出來的,因此也就有可能將作品的真偽斷錯。

同時,對于避諱問題也不能僵死地一成不變地對待,有些臨古的書法作品,完全按照原樣臨而不避諱。例如經過鑒定確為南宋趙構(高宗)所書的《臨古二體千字文》卷,就是完全按照唐人原件臨寫的,文內的字均避唐諱(諸如"淵"、"世"、"民"等字均被避諱),而沒有一個字是避宋諱的。

總之,避諱的問題是復雜的,在書畫鑒定中運用避諱來斷代,根據具體情況進行具體分析,要依據不同的條件,靈活掌握。

怎樣從裝裱形式來辨別書畫的真偽

裝裱與書畫本身的關系要間接一些,但有時也可作為鑒定書畫的有力佐證。各個時代的綾、錦,其花紋、色澤多不相同,裝裱的式樣也有出入。前人的收藏印多蓋在裱件的接縫上,這就必然同裝裱形式有密切的關系。如的宋“宣和裝”,故宮博物館藏的梁師閔《蘆汀密雪圖》是個較典型的例子:玉池用綾,前、后隔水用黃絹,白麻箋作拖尾,連本身共五段。玉池和前隔水之間蓋“御書”葫蘆印,前隔水與本身之間蓋雙龍璽及年號璽各一,本身與后隔水之間蓋年號璽二,拖尾上蓋“內府圖書之印”,共用七璽。“宣和裝”雖有例外,但這是比較標準的格式。不少贗跡上的偽宣和璽,往往是漫無規律,亂打亂蓋。金章宗也用七璽,染清標常在前、后隔水上用兩印。乾隆用五璽、七璽、八璽、十三璽不等。這些都各有他們的習慣。

當絹拓出后,絲格間均以漿工添平而不漏底,使絹面平光如紙而能作畫自如。從現今流傳的此等托絹的畫作看,幾乎皆為清同光以后所畫,而此絹在清末畫家中除極少數廉價售畫的不畫家使用外,大多是坊間的行畫在使用,—般畫家均不使用。故方琮的這個山水以網網絲絹為材料便引起首要嫌疑。由于材料粗糙,所鈐小印幾乎看不清為何字。從裝裱看,亦為民間粗制花綾所裱。這些皆是緣于成本合算,當時本為普通商品畫,面向普通購買者。

有一種復舊方法能使兩幅作品幾乎完全相同,這就是揭裱舊字畫。自明朝以來,書畫常用的質料是宣紙,宣紙經特殊工藝制成,與紙不同。如果宣紙在制作時一次成形,其厚薄多不均勻,因此必先作極薄的一層,根據其價格宣紙可以加層。一般普通的宣紙也有二三層,厚的有四五層之多。因此,一張宣紙也可以再分解為數張。這樣,書畫原作一經商人之手,必設法揭出若干層。由于宣紙用墨極易渲染,幾乎每層都可以浸透畫家的筆墨,但揭層越多,筆墨越淡,每層的原作也比較淡,作偽者便再用宣紙裱數層,墨跡輕淡之處再照樣添補,新墨如很明顯,再用熏舊之法使其變舊變暗,真偽便難以分辨。不知此情的人在將古舊書畫或名人書畫送給裱工裝裱時,上一層筆墨俱佳者往往被他們揭去,被騙后也不知所以。