關鍵詞 |

高古瓷器鑒定,瓷器鑒定鑒定,上海瓷器鑒定,乾隆綠釉瓷器真偽鑒定 |

面向地區 |

全國 |

到了唐代,坯體的裝燒方法又有了改進,開始使用匣缽燒制的瓷器,如唐越窯青釉執壺的匣缽和唐越窯青釉碗的匣缽,這兩件器物是2015年浙江慈溪上林湖后司岙秘色瓷窯址中發現的重要資料。唐 越窯青釉碗與匣缽至宋代,定窯創造了覆燒工藝,其用墊圈組合的匣缽,充分利用了窯爐的空間。受定窯影響,景德鎮的青白瓷也大量應用覆燒工藝。

古陶瓷中的方形器也是值得注意的。宋、元、明、清歷代古陶瓷中,常見四方、六方、八方、委角等多種型體,工匠制作時多為人工拍打泥片,然后粘接成型,器體線條、棱角都很自然、圓潤。而現代仿古瓷方形器型體的線條,邊線垂直,棱角清晰,顯得非常規正,比如清雍正天藍釉琮式環耳瓶和仿清康熙黃釉刻花象耳四方瓶,兩件器物從型體線條上就能鑒別出它們的差異。

底足是古瓷所含信息量大的地方。透過底足,可以見其胎、其釉,可以見其胎釉結合情況、燒造工藝、老化程度等。在它們做胚、墊燒、出窯的時候就由于胚土原料的配比不同,顯示或紅、或灰、或白的胎色;修足時因各代工藝方法有異,就產生乳丁、跳刀、同心圓、旋挖痕的不同狀況;裝窯時由于墊并或墊沙,器底也留下不同痕跡;入窯后又由于胎土含鐵元素隨水汽外泄使露胎處顯示桔黃、桔紅的窯紅色;那么,如何從底足鑒定古瓷真偽呢?底足中的“乳突”、“旋痕”、“跳刀痕”、“棕眼”、“窯紅”、“墊燒痕”、“湖米底”、“敲底”、“沾窯砂”等都是古瓷所留下的明顯的年代痕跡。

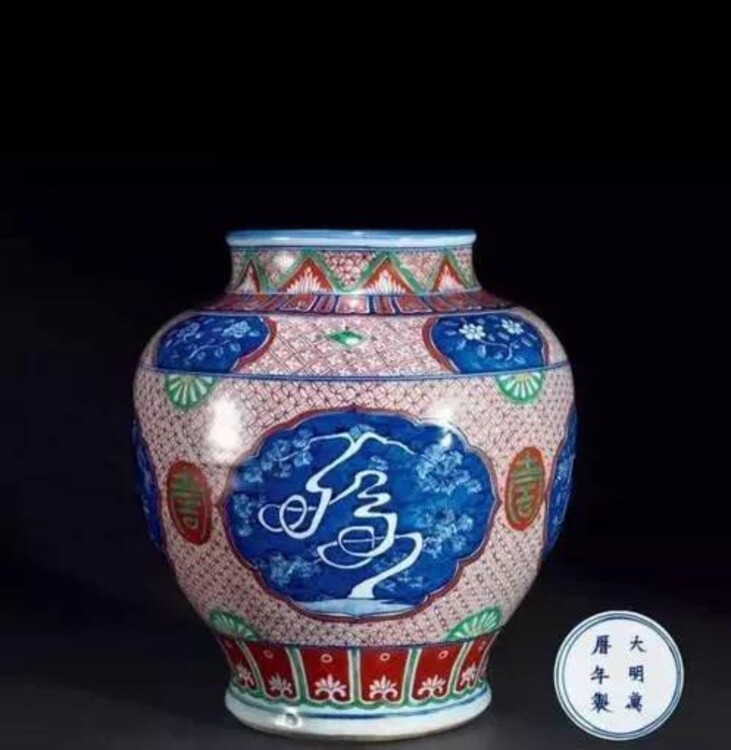

古瓷器底足鑒定之“乳突”乳突”為底足中心隆起如乳房突起。元代“乳突”明顯,明早期“乳突”也較大,洪武中期漸小,永樂、宣德有細小“乳突”,雖然成化弘治、正德“乳突”較少見,但到嘉靖萬歷時又出現,一直到崇禎才消失,這就是說“乳突”是明及明前古瓷的特征之一。

古瓷器底足鑒定之“敲底”“敲底”,見于道光時鈞紅,由于其釉肥厚,流到底足處燒后與所墊物粘連在一起。為使其分開,只好人工敲開,造成底足如狗咬一般。但盡管如此,由于年代較長,所敲處一般胎色變深,且手感平滑。

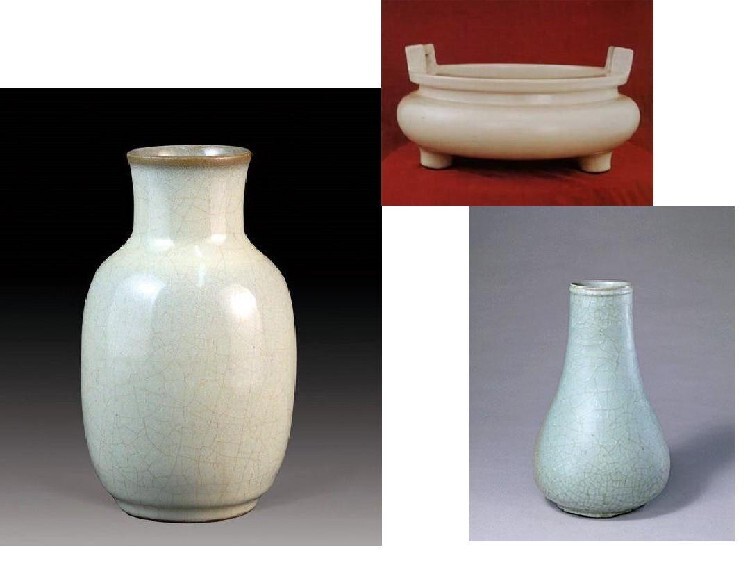

古瓷器底足鑒定:晉越窯 底部墊燒痕唐 越窯 底部墊燒痕唐 長沙窯 底部刮痕唐 洪州窯 底部刮痕唐 五代 邢窯 玉璧底宋 湖田窯 底部墊燒痕元 底部乳丁元 挖底旋明 跳刀 乳丁明 墊沙 糊米底明 粘沙明 跳刀痕清 康熙 縮釉見胎骨

在古玩界,瓷器一直是備受著收藏家喜愛的一大板塊,但是呢在如今的收藏市場,仿造品泛濫,關于各朝各代的款式特征,名窯仿品皆多,而真品卻很少,這一點一直是困擾著民間愛好收藏家的問題,所以在鑒別時要學會區分,多加注意,傅老師來分享一些經驗,望能幫助到更多人。

那么如果掌握了解瓷器作舊的伎倆,識別也就容易多了,瓷器鑒定是辨別真偽,要了解仿古作為陶瓷的特征,以下有幾點小技巧:

仿品造型失去古物風格

這是要害的一點,眾所周知,在不同時期,不同年代,不同社會的古代人們的哲學、美學、以及文化差異是的、無法重合的,因此,仿古作假品無論怎樣的精心研究被仿對象,著意模仿古瓷造型特點,也必然會留下仿造者的時代烙印,都會有蛛絲馬跡留給辨偽者的。

仿品造型、紋飾極其不自然

歷代有很多作偽者,都是研究、生產制作陶瓷的,且一些人數研究掌握了真品的許多特診,這些人為了要仿得更加逼真,更加相似,為了避免行家的識破,所以在偽造時便仔細做出若干特征出來,就是想以假亂真,但是這類高手目前不多,很多不太高明的仿造者甚至有意某些特征,這便形成了一般仿品的此種現象,這也是為鑒定者留下了鑒定的依據。

仿品胎體過重或過輕

仿品因為時代用料的不同,與真品所用的胎料更加是不同,所以,在這一方面,跟真品是不可能相同的,現代的造假古瓷作偽者,都是用計算機等高科技手段進行分析真品的胎、釉的成分、配方,以及模擬古瓷的燒成窯爐氣氛,乃至仿造古代窯爐等,所仿的古瓷器在胎、釉的手感,外觀上幾乎可以亂真,不易辨別真偽,但是,我們還是可以從重量這一方面去突破,還有一點就是,清中期以前的瓷器,由于瓷土的原因,非常掂手,也就是重量比較大,而清中期以后包括現代的新瓷,胎質都是比較疏松,有的胎雖然厚,但是拿在手里缺失輕飄飄的。