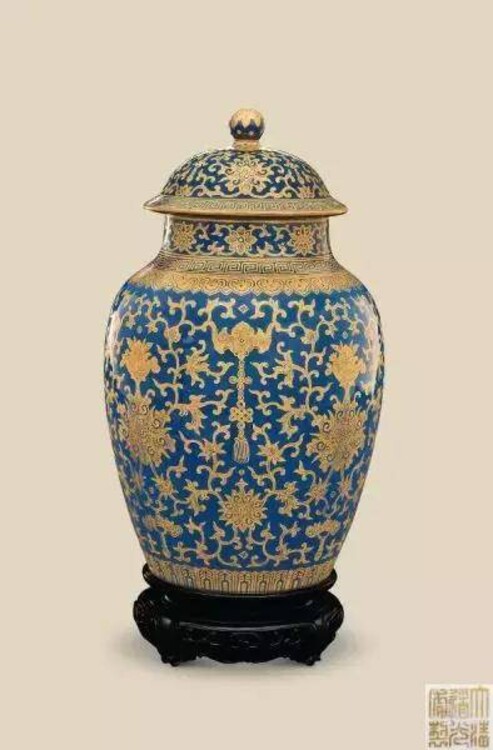

清代無論在器型或種類方面均顯著增多,并且制作精巧。康熙時期的馬蹄尊、象腿尊、鳳尾尊、蘋果尊、棒棰瓶以及凸腹花觚等都是前代少有的器形。到了雍正在器形的創作方面更加豐富多彩,橄欖瓶、太白壇、菊瓣盤等尤其是所仿宋代名窯。乾隆時期比較的造型有轉頸瓶、轉心瓶等,到了嘉慶、道光以后,很少見有創新之作。觀察瓷器的器型一般要注意口、腹、底三部分,很多同類的器皿乍看外表極為相似,仔細觀察這三個部分,便可得出不同的結論。

釉面呈青白色,是元明兩代瓷器的共同點,只是青白程度各朝略有差異,明代官窯瓷器和民窯瓷器釉面一般都呈青灰色,官窯瓷器卻較民窯瓷器更加白潤肥厚,玻化程度也較高。明代景德鎮瓷器品種按其制作工藝可分為:釉下彩,釉上彩,斗彩,五彩及單色釉,雜色釉等,此外,還有仿哥釉,仿龍泉釉,鐵紅釉等,其中還有一種釉稱之為雜色釉興盛于明代嘉靖時期。

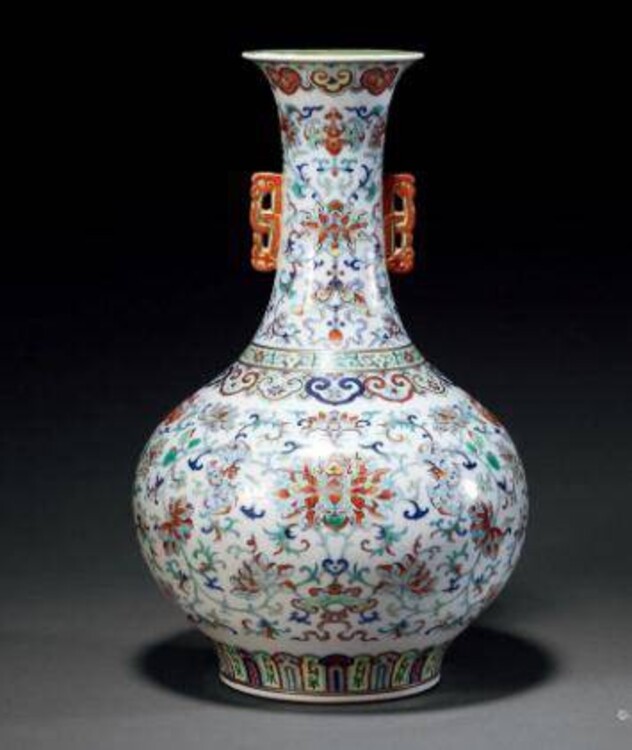

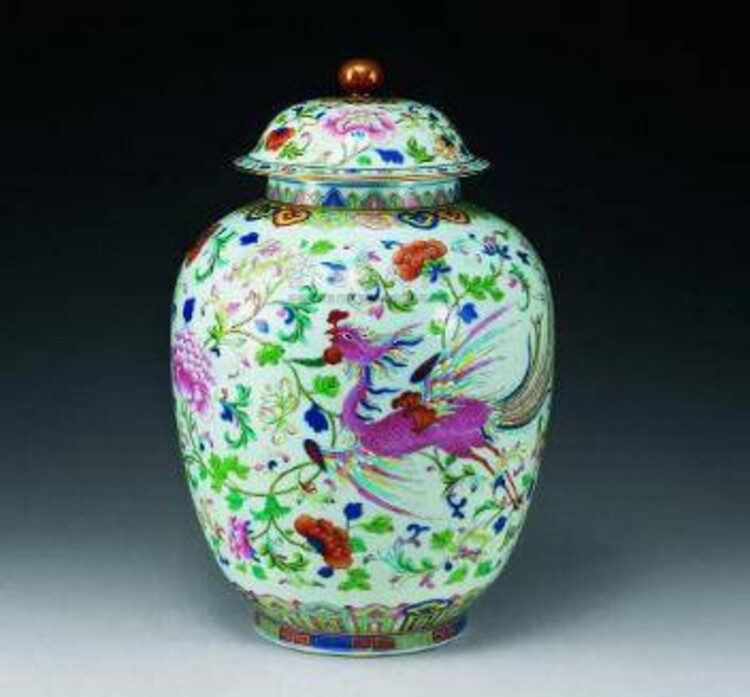

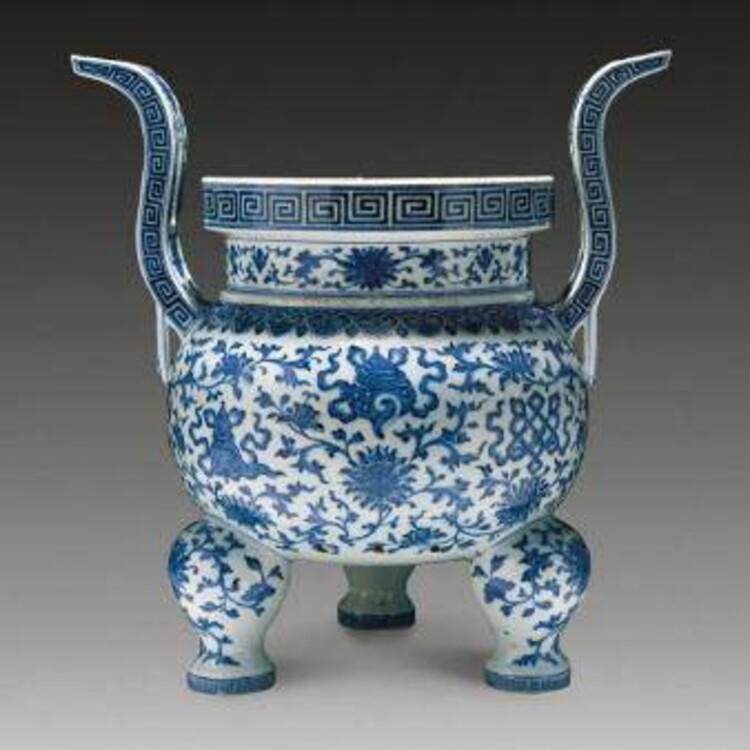

清代康、雍、乾三代的景德鎮瓷業進入了制瓷歷史高峰,青花、五彩、三彩、郎窯紅、豇豆紅、琺瑯彩品種風格別開生面;雍正的粉彩、斗彩、青花和高低溫顏色釉等,粉潤柔和,樸素清逸。顏色釉中霽紅、霽藍、醬色釉、黃釉等數量在當時都比較多,康熙時期豇豆紅、郎窯紅、胭脂紅、祭紅、灑藍、瓜皮綠、孔雀藍、豆青、金銀釉等等花色品種紛紛出現,爭奇斗艷。琺瑯彩、粉彩也是這一時期勞動人民的重大發明。

鑒別胎質時,可從器足的無釉處觀察,注意胎土淘煉的純凈與燒結的縝密程度。明清瓷器制坯前的和泥是人工,人工和泥制坯燒出來的胎密度適宜,無密度過大或過于疏松現象。現代仿品瓷器制胎用的泥是煉泥機煉制,用這樣的泥制作出來的胎密度過大,拿到手里有過重的感覺。也有用灌漿的方法制胎的,其密度又過于疏松,拿到手里有過輕的感覺。老瓷器露胎部分長期與外界物質和空氣接觸,經過風化和吸取營養,胎質有滋潤的感覺;仿品瓷器的胎質一般較為干澀。從釉面的新舊光澤上,各時期施釉的厚薄,釉質的縝密和疏松,及濃縮、積釉情況等都能作為瓷器鑒定真偽的一個重要依據。

順治官窯器以書寫“大清順治年制”兩行六字楷書青花款為主,也有寫“順治年制”四字款;康熙朝歷時61年,款識較多。其官窯款多為“大清康熙年制”六字兩行或三行青花楷書款,晚期有少量篆書款;雍正官窯款主要是“大清雍正年制”六字兩行楷書青花雙圈款,也有雙方框款,其次是多用于單色釉瓷上的三行六字篆書款;乾隆官窯款用得多的是“大清乾隆年制”三行六字篆書款款字一般以青花書寫為主,但亦有抹紅寫款,在白瓷、茶葉末、珊瑚紅等特殊器物上往往用“大清乾隆年制”六字三行刻款;嘉慶官窯器一般都用“大清嘉慶年制”三行六字篆書款;咸豐及其后的同治、光緒、宣統大多為六字雙行或六字三行“大清××年制”款,其中光緒時署有“大雅齋”、“天地一家春”及“長春同慶”、“永慶長春”等款的官窯器為,民窯款則多無定制,形式較多。

清乾隆 御制琺瑯彩杏林春燕圖盌

成交價: 1.6億人民幣

亮點: 琺瑯彩始于康熙后期,至雍正、乾隆時期達到。此類瓷器是由景德鎮官窯燒制的白瓷胎,再由宮廷畫師繪制琺瑯彩飾,是專屬珍品。其復雜的制作工藝和精美的畫工,使得每一件琺瑯彩瓷器都顯得彌足珍貴。

清乾隆 青花纏枝花卉龍鳳爭珠圖雙龍耳扁壺

成交價: 3633萬人民幣

亮點: 以龍鳳爭珠圖案為裝飾的雙龍耳扁壺,不僅展現了清代青花瓷的高超技藝,更是乾隆時期瓷器的代表之一。

這些陶瓷不僅僅是藝術品,更是中國歷史和文化的承載者。在這些拍賣出天價的陶瓷背后,不僅是的工藝和非凡的藝術表現,更是對中華文化無比珍視和傳承的體現。每一件瓷器的天價成交,都是對其值的好詮釋。你知道這些天價陶瓷中哪幾件呢?歡迎留言與我們分享你的見解!