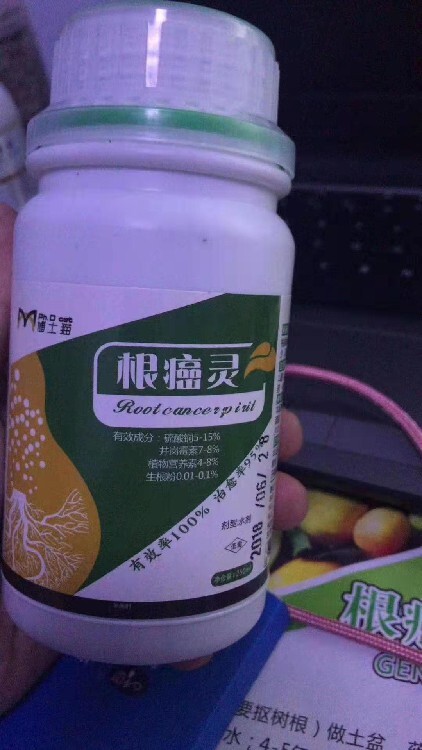

根瘤菌

250毫升兌水200斤,根據樹齡灌根(以灌透主根為準,按說明用藥,99%能夠去除根瘤。)每20天灌一次,連續灌三次即可!

根瘤菌(英文:Rhizobia [4] ),是能與豆科植物共生形成根瘤,并將空氣中的氮還原成氨供植物營養的一類革蘭氏陰性菌 [4] 。

根瘤菌侵入寄主根內,刺激根部皮層和中柱鞘的某些細胞,引起這些細胞的強烈生長,使根的局部膨大形成根瘤;根瘤菌在根內定居,植物供給根瘤菌以礦物養料和能源,根瘤菌固定大氣中游離氮氣,為植物提供氮素養料,兩者在拮抗寄生關系中處于均衡狀態而表現共生現象。

中國地域遼闊豆科作物種類繁多,每年大面積種植花生、大豆、豌豆、蠶豆、綠豆及苜蓿、沙打旺等豆科牧草幾十種之多。根瘤菌接種技術在豆科作物種植中的作用是其他任何技術措施無法替代的。

經過70年代和80年代初的研究,根瘤菌科的變化較大,現包括7屬36種,但其中的放射土壤桿菌不能引起植物異常增生。根瘤菌屬和慢生根瘤菌屬 兩屬細菌都能從豆科植物根毛侵入根內形成根瘤,并在根瘤內成為分枝的多態細胞,稱為類菌體。類菌體在根瘤內不生長繁殖,卻能與豆科植物共生固氮,對豆科植物生長有良好作用。這兩屬細菌的表現性狀極相似,只是根瘤菌屬的細菌在酵母膏、甘露醇、無機鹽瓊脂上生長快,3~5天的菌落直徑可達2~4毫米;在含碳水化合物的培養基上產酸。慢生根瘤菌屬的細菌卻與之相反,菌落生長甚慢,5~7天其直徑還不足1毫米,在含碳水化合物的培養基上不產酸,反而呈堿性。

這種共生體系具有很強的固氮能力。已知全世界豆科植物近兩萬種。根瘤菌是通過豆科植物根毛、側根杈口(如花生)或其他部位侵入,形成侵入線,進到根的皮層,刺激宿主皮層細胞分裂,形成根瘤,根瘤菌從侵入線進到根瘤細胞,繼續繁殖,根瘤中含有根瘤菌的細胞群構成含菌組織。根瘤菌進入這些宿主細胞后被一層膜套包圍,有些菌在膜套內能繼續繁殖,大量增加根瘤內的根瘤菌數,以后停止增殖,成為成熟的類菌體;宿主細胞與根瘤菌共同合成豆血紅蛋白,分布在膜套內外,作為氧的載體,調節膜套內外的氧量。類菌體執行固氮功能,將分子氮還原成NH3,分泌至根瘤細胞內,并合成酰胺類或酰尿類化合物,輸出根瘤,由根的傳導組織運輸至宿主地上部分供利用。與宿主的共生關系是宿主為根瘤菌提供良好的居住環境、碳源和能源以及其他必需營養,而根瘤菌則為宿主提供氮素營養。

由于有些土壤中沒有與豆科植物共生的根瘤菌,同時不同豆科植物需要與不同類型的根瘤菌共生,因此在農業上采取在播種豆科植物時,將其與根瘤菌制劑攪抖,以便給豆科作物形成根瘤創造條件。據調查,采用該方法播種,可使大豆、花生增產10%以上。

在實驗室里,根瘤菌生長在一種叫作酵母甘露醇瓊脂的特殊培養基上。根瘤菌主要分為快速生長的根瘤菌和緩慢生長的慢生根瘤菌兩個屬。快速生長的根瘤菌在培養基上一般2~3天內明顯生長,產生酸生長反應,豌豆、蠶豆、苜蓿和鷹嘴豆等分離出的根瘤菌生長迅速;

根瘤菌不僅在生物固氮中發揮重要作用,還有助于提高土壤生產力和肥力,為植物生長創造適宜的環境。此外,根瘤菌對不同屬的土壤植物病原真菌如鐮刀菌、根核菌、菌核菌和大孢菌的生長具有明顯的抑制作用,可以降低作物的發病率。