寺廟是佛家建筑之一,漢傳佛家的寺廟均是中式建筑風格,藏傳佛家的寺廟以中式建筑風格為主。中國寺廟建筑則恰好相反,它有意將內外空間模糊化,講究室內室外空間的相互轉化。中國南北朝時期興建寺廟成風。據《洛陽伽藍記》記載,北魏都城洛陽內外有一千多座寺廟。唐朝詩人杜牧作《江南春》:“南朝四百八十寺,多少樓臺煙雨中。”可見南朝寺廟之多。 佛家建筑包括佛寺、佛塔和石窟。

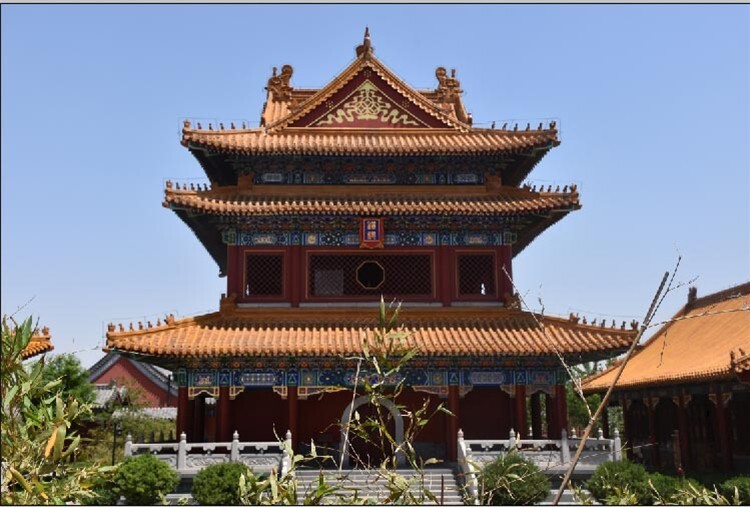

大雄寶殿中供奉本師釋迦牟尼佛的佛像。“大雄”是佛的德號。“大”者,是包含萬有的意思;“雄”者,是攝伏群魔的意思。因為釋迦牟尼佛具足圓覺智慧,能雄鎮大千世界,因此佛弟子尊稱他為“大雄”。寶殿的“寶”,是指佛法僧三寶。一般為三開間,大雄寶殿則為九五開間,象征如同帝王的“九五之尊”。供奉佛祖釋迦牟尼,有一、三、五、七尊不同。

法堂:為禪門演說佛法的地方。法堂內佛像已不是主體,不少佛寺不設講堂,一般就在大雄寶殿誦讀經書或舉行佛教儀式。 法堂的中央設一座臺,安放案桌(講臺)和法座,臺下設香案,兩側是聽法席。法座背后有一個大的屏風,常常有獅子吼圖。因為佛教常以佛說法比喻為獅子吼。

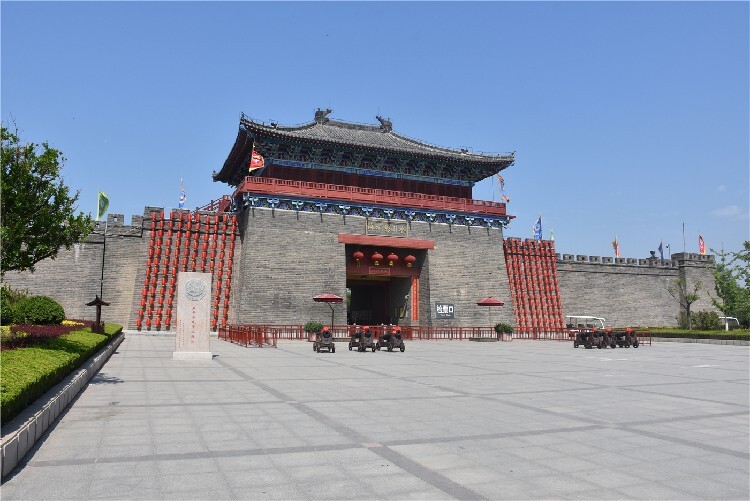

碑樓是寺院用來安放大型石碑所建筑的樓閣,作用是防止石碑因日曬雨淋而風化破損。造型多為方形,四面開門,中間端放大碑。碑樓頂部為重檐歇山式,與鐘鼓樓樓頂樣式相似。碑樓一般建在大雄寶殿前面院子的兩側,數量有一對、兩對、三對。有的寺院為了不妨礙大雄寶殿的莊嚴氣象,不在前面建碑樓而在前面兩側建碑廊。作用與碑樓相同。

寺院經幢建筑規模,要視該寺規模、度和經濟狀況而定。大都寺院只有一兩座經幢,有的甚至沒有,山西洪洞縣西山嚴泉寺經幢多達十六座。經幢一般建在寺院的殿后、殿之旁側或山路回環處,游客容易忽略。

寺廟建筑物的基礎部分,分為基礎座和座,以顯示寺內建筑物的等級和風格。普通座一般用在天王殿。隨著院落的進深,基座逐漸升高。大雄寶殿基座通常稱為須彌座。須彌山是佛教中“世界中心高山”。把大雄寶殿置于須彌座上,借助于臺基高隆的地勢,周圍建筑群的烘托,以顯示佛殿的宏偉莊嚴。