南京上門回收舊二胡 昶勤調劑行六合區收購舊手風琴

二胡在明清時代的民間就廣為流傳。近來,中國的許多民間藝人(如瞎子阿炳等)不斷在演奏上進行了改良和創新(包制作),已今非昔比,大大向關邁了一步。尤其一代宗師劉天華先生大膽地對二胡進行改良和創新,使二胡的演奏提高到了一個新的水平,劉天華的名曲至今仍久演不衰,是各類藝術院校的二胡必修教材。

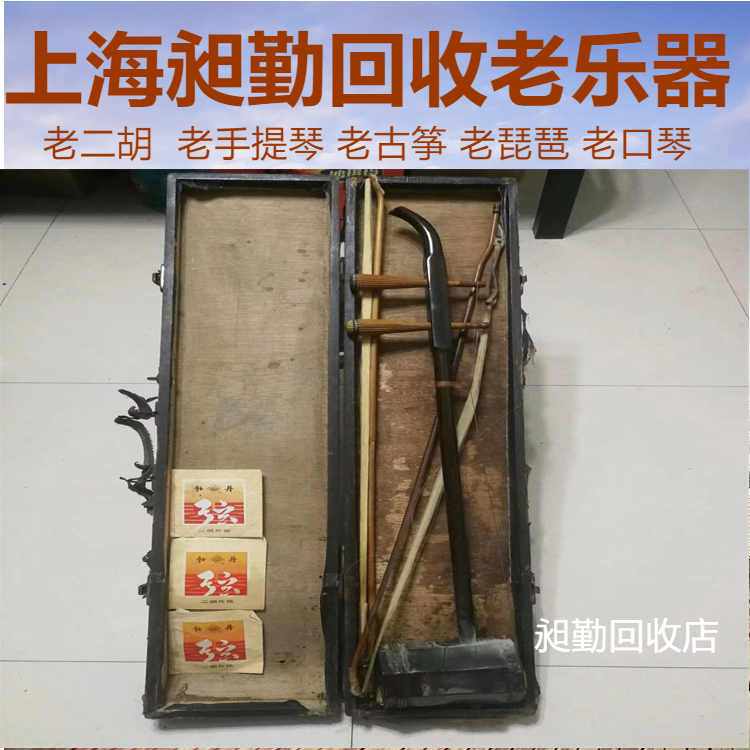

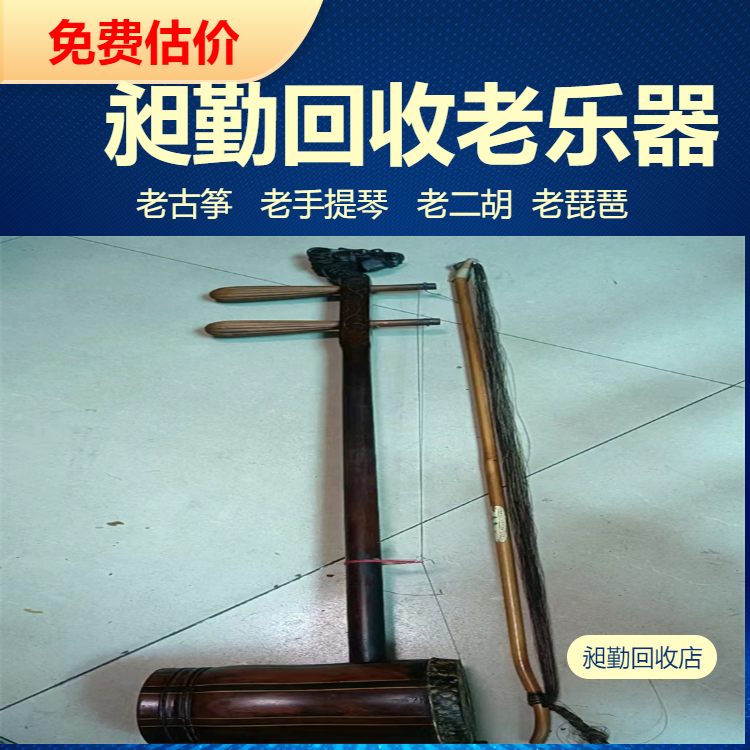

現在的二胡制作大都不采用“卷龍首”,而是半月牙彎形狀,共鳴箱有六角、八角等多種形式,琴筒蒙以蟒皮,筒上裝琴桿,桿頂設二木軫,木軫至琴底張弦,以竹張弓,馬尾納二弦間,演奏時,左手按弦,右手拉弓,使馬尾與琴弦磨擦而發音,定弦為五度。有時為了表現地方特色也有用四度定弦的。從五十年代后,許多人對二胡進行改良,如絲弦改為鋼弦,采用機械轉軸,不有雙千斤,將二弦改為三弦稱為三胡(未被廣泛采用)。用四根弦稱四胡,原“東北音專”楊雨森教授改良大革胡(把弓子解放出來),在民族樂團內已采用,在民樂合奏中作為低音樂器伴奏,還有人為演奏“二泉”而制作的中音二胡(比二胡低五度),制作考究,音色渾厚,很受二胡界歡迎。

現在許多中等高等藝術院校均設有二胡,培養演奏人才,許多作曲家不為二胡寫了奏曲,在各類音樂會上成了久演不衰保留曲目,如“賽馬”、“江河水”、“山村變了樣”、“新婚別”、“草原新牧民”、“長城隨想”等。二胡不但在國內享有,在國外也深受歡迎。各類文藝團體及劇團的樂隊、企事業單位演出隊都少不了二胡,尤其是戲曲劇團的樂隊,真是到“少了這個金珍菜,就辦不成八大碗”的境地。

二胡這件民族弓弦樂器在同仁志士的共同努力下,通過二胡演奏家的手指而產生

二胡 是我國民族傳統樂器中有特色的樂器,它的音色深厚、甜潤、而雅致,能給人以悅耳動聽,剛勁而秀美之感,可表現各種情調的曲調、音型、長音等。以來,二胡走出,在維也納金色大廳里回蕩起二胡奏“二泉映月”的樂曲時,震撼了世界愛好音樂人民的心聲。學習二胡是對少兒藝術素質的培養,學習毅力的鍛煉,有利于開發少兒智力。

二胡是中國的拉弦樂器,它的起源早可以追溯到公元七至十世紀的中國唐代,當時主要流行在中國西北部的少數民族之中。在一千多年的發展史中,二胡一直是戲曲的伴奏樂器 。

二胡構造簡單,一根細細的木制琴桿,長約80厘米,琴桿上有兩根琴弦,琴桿下裝有茶杯形狀的琴筒,還有一把馬尾做的琴弓。琴師演奏二胡時采取坐姿, 左手持琴,右手持弓。二胡的音域可達三個八度。二胡發出的樂音有著豐富的表現力,它以接近于人聲的音色,成為一種富于歌唱性的樂器 ,有人還因此稱它為"中國式小提琴"。由于二胡的音色聽起來略帶憂傷,因而善于表達深沉的情感。

1949年后,二胡的制作、改革和演奏藝術得到了發展,它可以奏,也可以在歌舞和聲樂以及戲曲、說唱音樂中伴奏。在中國民族管弦樂隊中,二胡更 是一種主奏樂器,類似西洋管弦樂隊中小提琴的角色。

由于二胡制作簡單、廉價易學而又音色優美,因而深受中國人的喜愛,是中國民間普及率很高的樂器。