根瘤菌(英文:Rhizobia [4] ),是能與豆科植物共生形成根瘤,并將空氣中的氮還原成氨供植物營養的一類革蘭氏陰性菌 [4] 。

中國地域遼闊豆科作物種類繁多,每年大面積種植花生、大豆、豌豆、蠶豆、綠豆及苜蓿、沙打旺等豆科牧草幾十種之多。根瘤菌接種技術在豆科作物種植中的作用是其他任何技術措施無法替代的。

經過70年代和80年代初的研究,根瘤菌科的變化較大,現包括7屬36種,但其中的放射土壤桿菌不能引起植物異常增生。根瘤菌屬和慢生根瘤菌屬 兩屬細菌都能從豆科植物根毛侵入根內形成根瘤,并在根瘤內成為分枝的多態細胞,稱為類菌體。類菌體在根瘤內不生長繁殖,卻能與豆科植物共生固氮,對豆科植物生長有良好作用。這兩屬細菌的表現性狀極相似,只是根瘤菌屬的細菌在酵母膏、甘露醇、無機鹽瓊脂上生長快,3~5天的菌落直徑可達2~4毫米;在含碳水化合物的培養基上產酸。慢生根瘤菌屬的細菌卻與之相反,菌落生長甚慢,5~7天其直徑還不足1毫米,在含碳水化合物的培養基上不產酸,反而呈堿性。

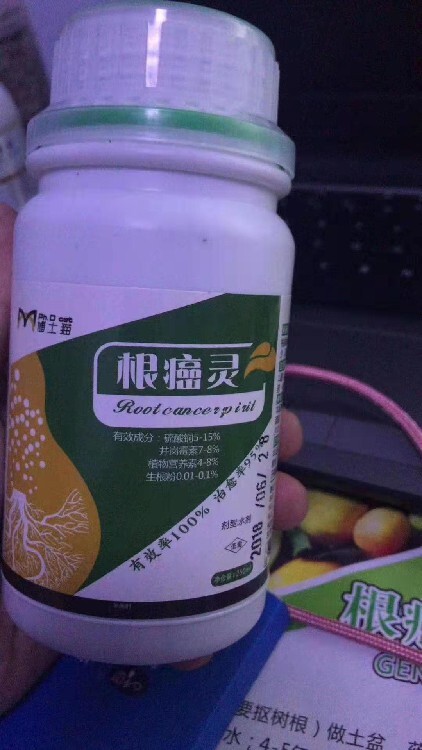

根瘤菌屬是于1889年由B.弗蘭克建立的,它包括3種:豌豆根瘤菌、苜蓿根瘤菌和百脈根瘤菌。慢生根瘤菌屬是D.C.喬丹于1982年從根瘤菌屬中分化出來的,屬內暫有一種,即曾經稱為大豆根瘤菌的大豆慢生根瘤菌。上述兩屬細菌時常制成細菌制劑在田間施用,作為作物或牧草增產的一種手段(見固氮微生物)。 土壤桿菌屬 1942年由H.J.康恩建立。其性狀與前述兩屬的根瘤細菌頗相似,但不能在豆科植物根上形成能共生固氮的根瘤。本屬細菌能夠通過外傷入侵多種雙子葉植物和裸子植物,致使植物細胞轉化為異常增生的腫瘤細胞,產生根癌、毛根和桿癭等病狀。土鑲桿菌屬內各個種誘發根癌的能力與其所特有的Ti質粒有關。本屬細菌為土傳性植物病原菌。葉桿菌屬 1984年D.H.克內澤爾發表的1屬細菌。其表現性狀與前述3屬相近,特點是在紫金牛科和茜草科中某些熱帶種的葉片上形成共生葉瘤。細菌在葉瘤內也呈多態,但是否能共生固氮還沒能斷定。共有兩個種:紫金牛葉桿菌和茜草葉桿菌。

當豆科植物在幼苗期,土壤中的根瘤菌便被其根毛分泌的有機物吸引而聚集在根毛的周圍,并大量繁殖。同時產生一定的分泌物,這些分泌物刺激根毛,使其先端卷曲和膨脹,同時,在根菌瘤分泌的纖維素酶的作用下,根毛細胞壁發生內陷溶解,隨即根瘤菌由此侵入根毛。 在根毛內,根瘤菌分裂滋生,聚集成帶,外面被一層粘液所包,形成為感染絲,并逐漸向根的中軸延伸。同時,在根瘤菌的刺繳下,根細胞相應地分泌出一種纖維素,包圍于感染絲之外,形成了具有纖維素鞘的內生管,又稱侵入線。根瘤菌順侵入線進入幼根的皮層中。

雖然空氣成分中約有80%的氮,但一般植物無法直接利用,花生、大豆、苜蓿等豆科植物,通過與根瘤菌的共生固氮作用,才可以把空氣中的分子態氮轉變為植物可以利用的氨態氮。在種子發芽生根后,根瘤菌從根毛入侵根部,在一定條件下,形成具有固氮能力的根瘤,在固氮酶的作用下,根瘤中的類菌體將分子態氮轉化為氨態氮,與此同時,每個根瘤就是一座微型氮肥廠,源源不斷地把氮輸送給植株利用。豆科作物周圍的土著根瘤菌數量很少,難以滿足作物生長的需要。世界上的豆科作物都需要人工接種根瘤菌劑,根瘤菌劑給農作物生產的氮肥不會有環境污染,不需長途運輸,使用過程中沒有氮流失,而人工施用化學氮肥流失率往往大于50%。 當豆科作物萌發并長出根毛后,根瘤菌受根毛分泌的凝集素的刺激和吸引,大量聚集在根際和根表上。根毛與根瘤菌接觸后,是細胞壁變軟,發生根毛卷曲,然后是細胞壁內陷,根瘤菌隨之侵入根毛,直至根的皮層,根瘤菌在皮層大量繁殖并轉變為類菌體,此時根部皮層大量增生,形成瘤狀組織,后根部形成根瘤,當有效根瘤的剖面呈粉紅色時,說明根瘤進入成熟階段,開始固氮,并向植株提供氮素。人工接種結瘤固氮性能優良的根瘤菌來提高共生固氮效率。