但是,有些書畫家的生卒時間等問題,在過去的文獻中,有的沒有記載,有的記載不夠真確,這樣,作品本身就變成了手材料,它能補充文獻的不足或糾正文獻的錯誤。

例如:有些書畫家的作品具有一定的藝術水平,但在文獻上根本就查不到這位畫家,更談不上弄清他的字號、籍貫、生卒時間、藝術專長和主要活動了。這樣的例子是相當多的。

又如:宋代趙孟堅(子固)的生卒時間,許多文獻記載為生于南宋慶元五年己未(1199),卒于元代元貞元年乙未(1295),97歲。有人對此有懷疑,但一直未能解決。1962年《文物》第12期,刊載了蔣天格同志對這個問題的考證文章,推算出大約卒于景定五年至咸淳三年以前,依然還沒有作出肯定的結論。我們根據趙孟堅的朋友顧光題趙氏《水仙》卷詩,中有"甲子須臾事,蓬來尺五天"二句,清楚地說出趙孟堅死在甲子年,即南宋景定五年(1264),時年65歲。這樣就解決了多年來一直未能解決的問題。

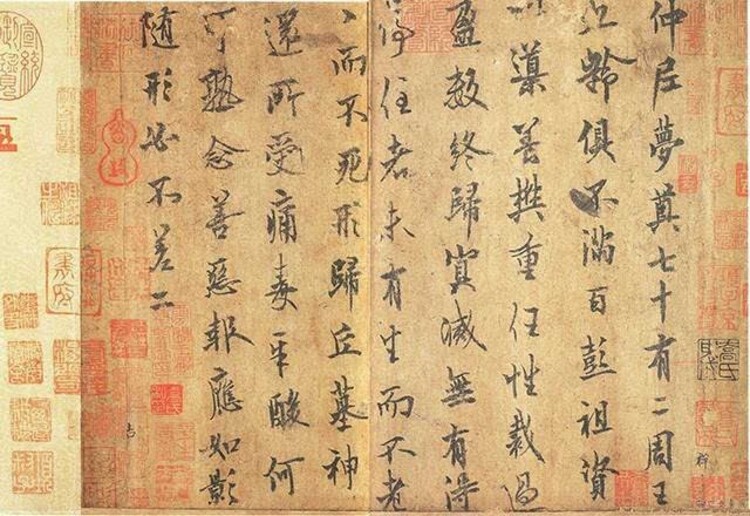

元代柯九思的生年,過去有的書籍上的記載是錯誤的,例如郭味渠《宋元明清書畫家年表》記載為生于元皇慶元年壬子(1312),天歷二年己巳(公元1329年)被拜為"奎章閣鑒書博士",也就是說,柯九思虛齡18的的時候就擔任了這個職務。這樣,問題就出來了,人雖有天份,大哪有18歲就任"奎章閣鑒書博士" 鈐的呢?顯然,這一記載是錯誤的。那么柯思九的生年應該是哪一年呢?故宮博物院藏元代元代虞集《誅蚊賦》卷,后尾紙上有柯九思的題跋,柯氏名款下鈐蓋了幾方印,其中一方印為"唯庚寅吾以降",這方印章為他的生年提供了確鑿的證據。考元代有兩個庚寅年,其一是至元二十七年(1290)年,再一為至正十年(1350)年,柯九思的生年毫無疑問是個庚寅年,即公元1290年。天歷二年己巳時任"奎章閣鑒書博士"已經虛齡40了。

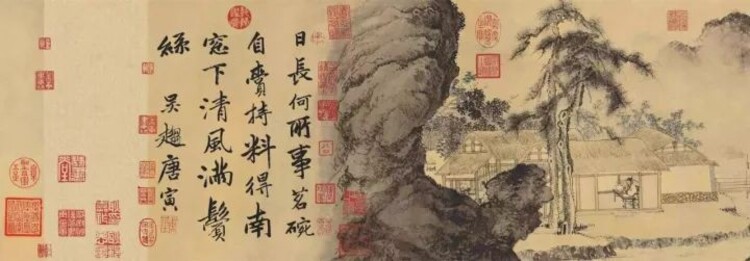

在書畫鑒定中,還常常用避諱分為避朝諱(避當皇帝及先帝的名字)與避家諱(避作者家中長輩或祖先的名字)兩種。在鑒定學中,避朝諱比比較容易掌握,避家諱就比較難以掌握了。避諱的方法主要有三種:一種是將要避諱的字缺寫一筆(多為后一筆),另一種是將避諱的字換個意思相盡的替代字,還有一種是將要避諱的字空格不寫。例如:故宮博物院藏宋代黃庭堅《千字文》卷,字體完全是黃的筆法,有個別字寫得水平較差,因為該卷文內寫明了是試雞毫,所以這一點就被忽略過去,該卷本幅確為宋紙,并有梁清標收藏印多方,所以我們就初步定為黃庭堅真跡。后來又發現該《千字文》"紈扇圓"的"紈"字被改寫為"團"字,應是避宋欽宗趙桓的諱(因"紈"、"桓"讀音相近而避諱)。考黃庭堅寧四年(1105)卒,距欽宗靖康元年(1126)還有21年,決不可能有未卜先知預算避諱的道理,因此,肯定了這卷《千字文》是南宋人摹仿造假的偽品。

同時,對于避諱問題也不能僵死地一成不變地對待,有些臨古的書法作品,完全按照原樣臨而不避諱。例如經過鑒定確為南宋趙構(高宗)所書的《臨古二體千字文》卷,就是完全按照唐人原件臨寫的,文內的字均避唐諱(諸如"淵"、"世"、"民"等字均被避諱),而沒有一個字是避宋諱的。

總之,避諱的問題是復雜的,在書畫鑒定中運用避諱來斷代,根據具體情況進行具體分析,要依據不同的條件,靈活掌握。

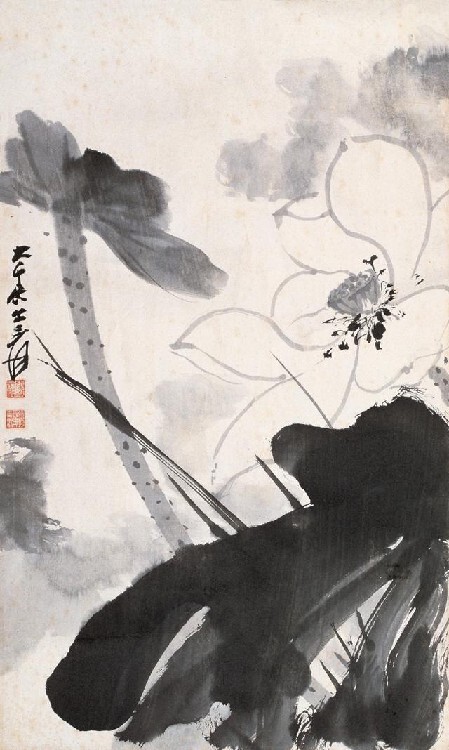

曾經有位藏家花大價錢買了一幅宋朝的古畫。一般人來看,確實是宋朝的畫,但仔細研究會發現那件東西純粹是拿宋朝的殘畫拼接起來的。造假者把各種宋朝的殘畫拼接起來,組成了一幅新的畫,還冠以出自名家之手,蒙了很多人。現在很多造假者手段很高明,把古畫拼接、嫁接、挪位,很有隱蔽性。從繪畫材料上鑒定書畫真偽2003年10月5日下午,我應海南收藏家協會何翔先生之約做現場書畫鑒定。當場有一位收藏家拿著三幅古畫求鑒,一副為清林舒的《山水圖》,另幅為日本畫《花鳥圖,第三幅是清方琮的《山水圖》條幅,長約四尺,寬約1尺2寸,絹本,淺設色。本畫所用材料為粗絹,裝裱材料為清末民初所用粗制花綾。山水風格有唐伯虎格調,但屬筆觸較之粗獷的大斧劈皴。畫之上端留空也較大左下角有小楷書“臣,方琮恭繪”,數字,后鈐小印兩方。初視之,印象不真。

揭裱舊字畫和名人字畫常用的是揭二層,第二層透過來的墨與原作相差不遠,再加以重新填墨、潤色、裝裱、加蓋印章,其神采便會溢于紙外,欺人效果更佳。如北京故宮博物院和沈陽故宮所藏,各有一幅趙之謙《牡丹》圖軸,二者幾乎完全一樣,經鑒定才知道,沈陽故宮所藏之《牡丹》圖,是作偽者揭二層所為。用這種辦法“復制”古舊字畫和名人字畫要求揭裱水平很高。如果稍有懈怠,便會弄巧成拙,不但所揭之書畫神采全無,就連原跡也可能毀于一旦,悔之晚矣。