改頭換面。作偽者利用舊書畫,采取挖割、揩洗、添款、移款等惡劣手段,變無款為有款,近代改古代,小名家改大名家。曾看到一幅屬于清朝初期接近揚州王漢藻藝術風格的山水樓閣圖,被人洗掉名款,添上劉松年的名字,冒充南宋畫。還看到一幅絹本設色山水,經過裁割、添款,偽造成清初畫家鄭旼的作品。凡是名款被洗掉、挖掉或從別處移過來的,紙絹上總有些痕跡可尋。書畫一經裁割,勢必影響通幅布局的完整性,只要具有一定的藝術鑒賞能力,也是不難鑒別的,特別是后添款的筆跡,墨色往往浮在紙絹上面,容易看得出來。

真偽混雜。有的把題跋與繪畫割裂開來,重新補配,裝裱成卷,這樣就變成真畫假跋、假畫真跋兩件東西了。也有所謂“雨夾雪”的辦法,從一部冊頁或一堂屏條中,用偽品抽換一些,真真假假,借此來欺世牟利。更有在沒有題款的肖像畫上,無中生有,瞎造一個畫家的名字,題在上面,就是為某某(如曹雪芹)畫的像,還拼湊一些別人的題跋附在一起。凡此種種,我們都要仔細觀察,去偽存真,還其本來面目;否則,鑒定失誤,會給學術研究帶來很壞的影響。

揭二層。把近代書畫在夾貢紙上的筆酣墨飽的作品,揭開來分為上層、下層兩張,利用下層紙筆墨滲透痕跡做假,參照上層紙原跡,添筆補色,再加蓋圖章,冒充真跡。這類偽品,紙面起浮毛,筆墨色彩也異樣,落筆處墨色重,行筆處墨色輕,星星點點,濃淡懸殊,總不太自然。還有些作偽者,利用稀絹本書畫后面的托紙(即“命紙”),經過加工,以假充真。

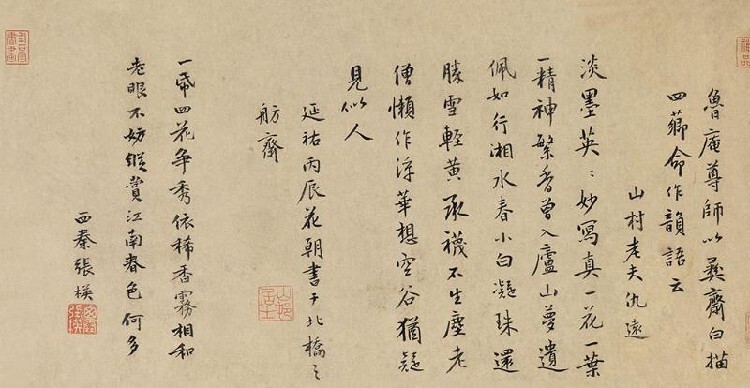

代筆。也叫作“捉刀”。歷史上君臣、父子、夫妻、師徒、朋友之間代筆的事例屢見不鮮。多數情況是出于書畫家本人因為請求的太多,應接不暇,只好請別人“捉刀”。例如明代董其昌叫趙左、珂雪、趙泂、吳振、吳翹、葉有年、沈士充等人代筆;清代金農叫項均、羅聘、陳彭等人代筆;趙之謙請王庭訓代筆,等等。嚴格講,代筆經過本人同意,不能算作偽品。同時,代筆的作品中也有本人添過畫筆或自題名款的,假中有真,真中有假。例如《文物》1981年第8期介紹的金農《梅花圖冊》,我認為是羅聘的代筆,每幅題字則出于金農之手。這件作品畫假字真,梅花雖屬代筆,但有藝術水平,不能與偽品相提并論。

鑒”與“考”的作用

鑒定一件書畫,可以用“鑒”和“考”兩種方法。“鑒”就是比較,“考”就是考證。

要比較就得看實物,多參觀展覽;如限于條件,可多看看影印本。要有目的性去進行比較,真跡與真跡比,同時代作品之間相互比,比其同;真跡與偽品比,不同時代作品之間相互比,比其異。通過反復比較,逐步認出時代、個人的風格特征。

許多書畫鑒定家都在“鑒”字上用過苦功,口傳心授,留下不少好的經驗。有些經驗比較具體,容易捉摸。例如:書法大軸元朝很少,明朝才開始流行;團扇只見于宋元,到清晚期突然又流行起來;折扇開始于明成化、嘉靖年間,明末清初流行泥金折扇;裝裱的對聯出現于明末清初;明晚期題款中出現“仿某家”字樣;明末清初書畫上款位往往寫“盟兄”“老社長”“老年翁”,清乾隆以后才出現“仁兄大人”一類的稱呼,等等。這些具體經驗,一聽就懂,一用就靈。有些所謂宋朝岳飛、朱熹的對聯,明朝早期王紱的書畫折扇,不看實物,便知其偽,就是靠的這種具體經驗。

還有些經驗,如“宋人用筆重,明人用筆輕”,元人“變實為虛”,“明代枯硬,清多柔靡”,等等。這些并非專指某一位具體書畫家,而是前人從大量實物比較中概括提煉出來的心得體會。

初學書畫鑒定的同志,對一些聽了就懂的具體經驗容易接受,對于概括性經驗則感到難以捉摸,這是可以理解的。根據我的體會,鑒定一件書畫,概括性經驗比具體經驗更為重要。特別在浙江,碰到的大量是三以來的書畫,書法上受董其昌影響的作品為數不少,繪畫上“家家一峰,人人大癡”“南沿石谷,北仿麓臺”的作品更是大量存在。你要分辨出這是乾隆以前的,那是乾隆以后的,具體經驗收效甚微,主要靠概括性經驗。例如明末清初人寫出來的字往往氣勢磅礴,清朝前期的書法,受館閣體影響,就顯得格局拘謹;明末清初武林畫派格調蒼勁雄健,清朝道光年間的繪畫風貌清逸雋秀,味道是不大相同的。老太太看越劇,聽得多了,能夠分辨出這位唱得好,味道厚;那位唱得差,味道薄,甚至還能辨出各種唱腔的流派。書畫和戲曲都不能吃,但確是各有種種的味道,這些味道并不抽象,而是從多看多比較中得出來的,學習鑒定書畫并無捷徑可走,我們要在“鑒”字上狠下功夫,經過反復比較,頭腦里自然而然就有了時代風格和個人風格的“樣板”,有了“樣板”,就能鑒別。