根瘤菌細胞皇桿狀,有鞭毛和莢膜,不生芽孢。革蘭氏染色陰性。在根瘤中生活的菌體呈梨形、棍棒形或“T”“X”“Y”等形狀,這種變形的菌體稱類菌體。每種根瘤菌都只能在一種或幾種豆科生物上形成根瘤,建立共生關系,表現出各自的專一性。 [3]

根瘤菌侵入寄主根內,刺激根部皮層和中柱鞘的某些細胞,引起這些細胞的強烈生長,使根的局部膨大形成根瘤;根瘤菌在根內定居,植物供給根瘤菌以礦物養料和能源,根瘤菌固定大氣中游離氮氣,為植物提供氮素養料,兩者在拮抗寄生關系中處于均衡狀態而表現共生現象。

中國地域遼闊豆科作物種類繁多,每年大面積種植花生、大豆、豌豆、蠶豆、綠豆及苜蓿、沙打旺等豆科牧草幾十種之多。根瘤菌接種技術在豆科作物種植中的作用是其他任何技術措施無法替代的。

當豆科植物在幼苗期,土壤中的根瘤菌便被其根毛分泌的有機物吸引而聚集在根毛的周圍,并大量繁殖。同時產生一定的分泌物,這些分泌物刺激根毛,使其先端卷曲和膨脹,同時,在根菌瘤分泌的纖維素酶的作用下,根毛細胞壁發生內陷溶解,隨即根瘤菌由此侵入根毛。 在根毛內,根瘤菌分裂滋生,聚集成帶,外面被一層粘液所包,形成為感染絲,并逐漸向根的中軸延伸。同時,在根瘤菌的刺繳下,根細胞相應地分泌出一種纖維素,包圍于感染絲之外,形成了具有纖維素鞘的內生管,又稱侵入線。根瘤菌順侵入線進入幼根的皮層中。

主根瘤菌剛剛進入豆科植物根部的時候,并不能固氮,只能發展到擬菌體階段,才能進行固氮作用。

在根瘤內,根瘤菌從豆科植物根的皮層細胞中吸取碳水化合物、礦質鹽類及水分。以進行生長和繁殖。同時它們又把空氣中游離的氮通過固氮作用固定下來,轉變為植物所能利用的含氮化合物,供植物生活所需。這樣,根瘤菌與根便構成了互相依賴的共生關系。

由于根菌瘤在生活過程中分泌一些有機氮到土壤中,加之,根瘤在植物的生長末期會自行脫落,從而大大提高了土壤的肥力。據估測,一畝苜蓿年均可積累40斤氮肥,相當于200斤硫銨。并可增加土壤中的腐殖質。

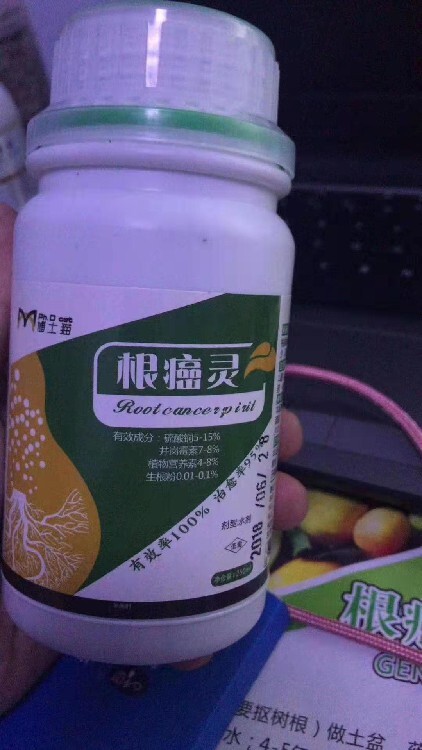

由于有些土壤中沒有與豆科植物共生的根瘤菌,同時不同豆科植物需要與不同類型的根瘤菌共生,因此在農業上采取在播種豆科植物時,將其與根瘤菌制劑攪抖,以便給豆科作物形成根瘤創造條件。據調查,采用該方法播種,可使大豆、花生增產10%以上。

在實驗室里,根瘤菌生長在一種叫作酵母甘露醇瓊脂的特殊培養基上。根瘤菌主要分為快速生長的根瘤菌和緩慢生長的慢生根瘤菌兩個屬。快速生長的根瘤菌在培養基上一般2~3天內明顯生長,產生酸生長反應,豌豆、蠶豆、苜蓿和鷹嘴豆等分離出的根瘤菌生長迅速;

慢生根瘤菌在培養基上需要6~8天才能明顯地生長并產生堿性反應,大豆和豇豆根瘤菌生長緩慢。實驗室培養的根瘤菌在顯微鏡下呈短桿狀。像大多數生物一樣,它們需要空氣(O2)的供應才能生存,可以通過一種叫作鞭毛的特殊絲狀結構移動。