紫砂壺,這顆閃耀在中國傳統工藝天空中的璀璨明珠,承載著數的歷史底蘊與文化內涵。它誕生于陶都宜興,憑借當地得天厚的紫砂泥料,經能工巧匠之手,化為一件件兼具實用與藝術價值的珍品。其特的雙氣孔結構,使得紫砂壺在泡茶時既能有效保溫,又能讓茶香充分散發,還能吸附茶汁,久而久之,壺身會形成溫潤古樸的 “包漿”,增添別樣韻味,實乃茶人夢寐以求的茶具。

反觀化工調配的泥料,顏色往往過于鮮艷、浮亮,缺乏天然泥料的沉穩韻味。為追求視覺沖擊,不良商家常加入鐵紅粉、氧化鈷等化工顏料,使壺色大紅大綠,極為刺眼。像某些所謂的 “朱泥壺”,顏色紅得發膩,毫無朱泥應有的細膩質感與溫潤光澤,且在長時間使用后,容易出現褪色現象,露出劣質泥料的底色,與紫砂壺越用越潤澤的特性截然不同。

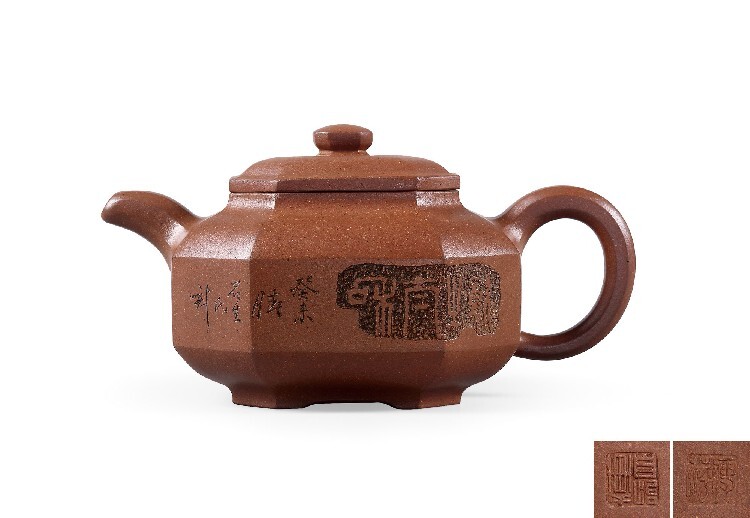

流傳經歷同樣不可小覷,一把歷經歲月、輾轉多地、多藏家之手的紫砂壺,背后必有諸多故事與文獻記載。通過探尋其收藏傳承脈絡,查閱拍賣記錄、展覽資料、藏家著述等,可還原其流傳軌跡。如清代陳鳴遠的作品,在當時便備受珍視,流傳有序,若某件 “陳鳴遠壺” 毫無相關收藏記錄,憑空現世,其真實性便需審慎考量。

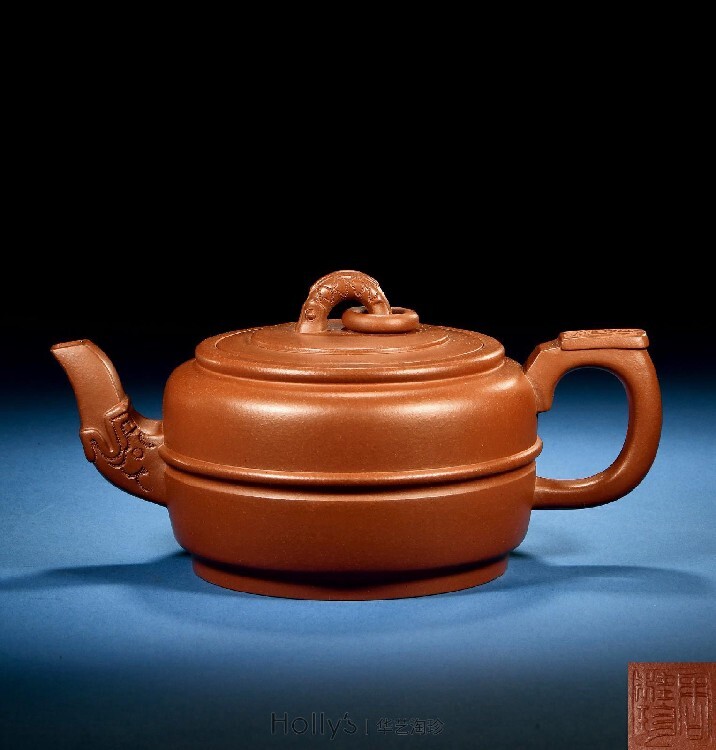

收藏者信息也不容忽視,藏家、文博機構所藏之壺,往往有詳細檔案、鑒定記錄,來源可靠。而民間流轉之壺,若賣家無法詳述來歷,或說法含糊、前后矛盾,藏家務必提高警惕,以防購入贗品。

上手掂量紫砂壺,是鑒別過程中的關鍵一環。原礦紫砂壺因泥料特性與特工藝,重量頗具講究。的紫砂泥料密度較大,相較于普通陶器或瓷器,同等大小下,紫砂壺更顯墜手。一把容量約 200 毫升的常規紫砂壺,拿在手中能感受到沉穩的分量,這是因為紫砂泥富含鐵、硅、錳等多種礦物質,賦予其扎實質地。

與瓷器、陶器對比,區別立顯。瓷器敲擊聲清脆響亮,如銀鈴悅耳,這是由于瓷器胎體致密,聲音傳播流暢;普通陶器敲擊聲更為沉悶、粗重,缺乏紫砂壺聲音中的那種韻味。化工壺因泥料細密、玻化度高,敲擊時易發出類似瓷器的 “叮叮” 聲,過于清脆尖銳,少了紫砂的醇厚質樸,以此可初步辨別壺的真偽優劣。

然而,這一路雖布滿荊棘,卻也樂趣無窮。當我們沉浸其中,不斷鉆研,逐漸練就一雙慧眼,能在紛繁復雜的市場中準確識別真品與贗品時,那份成就感。每一把經鑒定的真品紫砂壺,都承載著歷史的溫度、文化的厚度與藝術的高度,是先輩匠人智慧與心血的結晶。

希望各位壺友在收藏之途,不急不躁,以敬畏之心對待每一把壺,將鑒定知識與實踐緊密結合。如此,方能在名家紫砂壺的世界里暢游無阻,覓得真正具有收藏價值的珍品,讓這些紫砂瑰寶在歲月長河中熠熠生輝,傳承后世,延續中華傳統工藝的不朽傳奇。