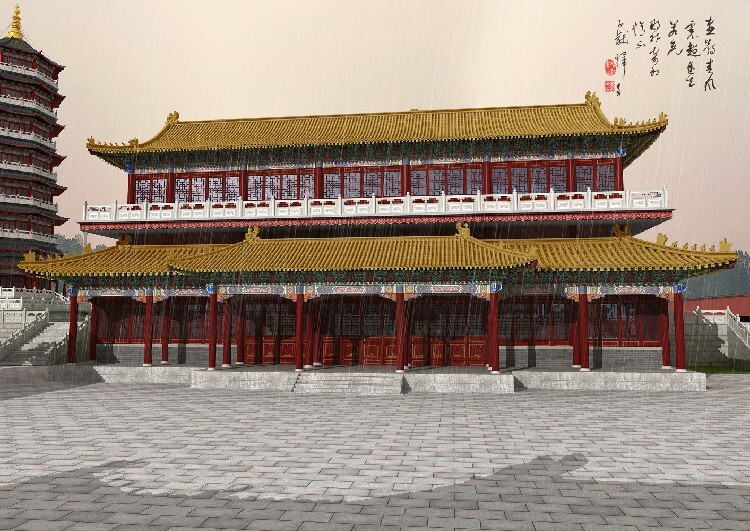

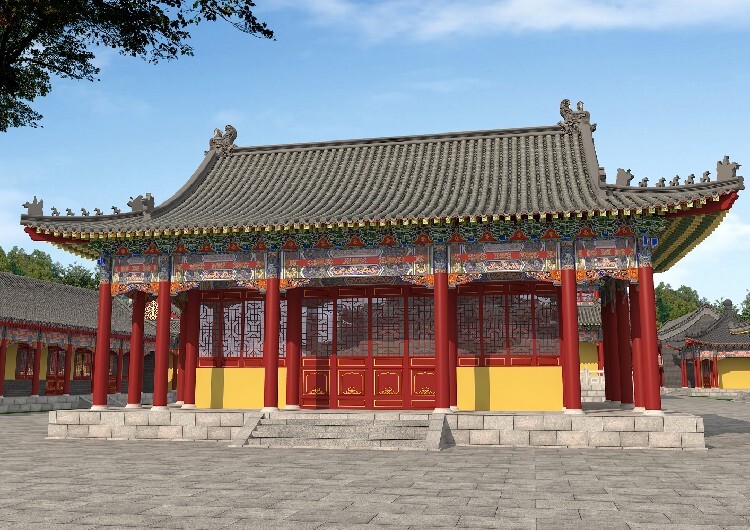

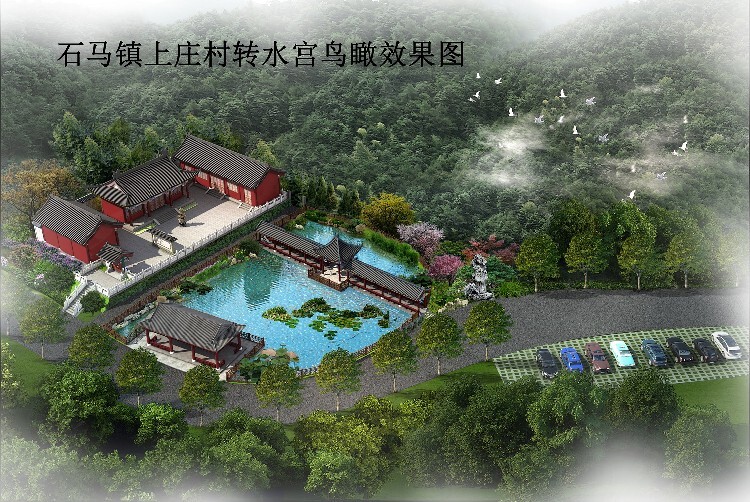

寺廟整體規劃設計圖包含的內容很多,寺廟平面圖,寺廟效果圖,寺廟鳥瞰圖,寺廟設計根據其名稱說法不同,也叫做寺院規劃設計,廟宇設計規劃,由于其寺廟規劃設計包含的內容非常之多,需要設計人員了解仿古建筑多方面的知識,如:《建筑學》、《工程做法》、《古建筑設計理論》等。同時還需要對于佛教文化,宗教文化,風水知識,園林造景等一系列如數家珍,在充分有效的現場溝通的基礎上,進行整體的布局規劃。

寺廟規劃設計就是要有準確的地形圖,在設計人員到達施工現場之前,寺廟方或建設方需提前準備好測量好的地形圖。在做整體規劃設計的階段,地形圖的數據資料就顯得萬尤為重要,這也是進行寺院整體規劃設計的基礎準備工作。

寺廟規劃設計是在地勘報告的基礎上,根據現場地形實際情況,整體布局情況,綜合古建筑寺院設計的常用技法,并結合寺院方的實際需求,合理設計出寺院的平面布局圖。

宋代以來,叢林寺院逐漸形成諸宗大體一致的規制格局:寺院主體建筑規劃設計一般按“川”字形布列,包括供佛、菩薩護法神像的三門殿、天王殿、大雄寶殿、觀音殿(大悲壇)、地藏殿、伽藍殿,安置法寶藏經的藏經樓或毗盧閣,供祖師的祖師殿、影堂、羅漢堂,供講經說法、集會、坐禪、傳戒用的法堂、禪堂、念佛堂、學戒堂,供僧眾起居、接待用的方丈、茶堂(方丈接待室)、客堂、齋堂、僧寮、客寮、延壽堂(養老之處),藏舍利、骨灰的佛塔、塔院、海會塔,置鐘鼓的鐘樓、鼓樓,及放生池、蓮池、亭臺園林等。明代以來,常見的“伽藍七堂”的建筑格局,一直沿襲至今,形成集信眾禮拜游觀場所、僧俗學修道場及園林、佛塔等于一體的具中國特色的綜合性佛教設施。藏傳佛教的寺院,規模更為宏大,如甘孜的噶陀寺,盛時集僧達十三萬人之多。藏傳寺廟規劃設計中還多設有僧伽教育、印經造像、醫療等機構。

佛寺為弘揚佛法、進行社會教化、滿足民眾精神需要,及僧俗佛徒修學佛法的道場。寺院以其巍峨壯觀的,悲智雙融的佛菩薩像,莊嚴富麗的法器供具,浩瀚的藏經及柱壁門楹上隨處可見的經文、楹聯,僧尼清凈離欲的生活方式和威儀風度,向人們直觀地展現出三寶的形象與佛教的基本教旨教風,在觀瞻者心識中留下對佛法僧的深刻印象。

佛寺作為住持僧寶居止之處,自然成為佛教法事活動和弘揚佛法的中心,成為聯系佛教與民眾的樞紐。講經說法、舉辦法會集體念佛參禪等學修活動,從來都在寺院中進行。佛寺還是培育弘法人才的學府,無數高僧大德,都是在寺院的洪爐中冶煉,成長為人天師表。諸宗之學,無不誕生于寺院,多數佛學撰述,都出于寺院中的高僧之手,寺院實際上也是歷代佛學研究的機構。

綜合了文物、圖書、園林、藝術、佛事活動、僧寶于一體的佛寺,是保存、傳續東方傳統文化精華的為牢固的基地。即僅從游覽觀光而言,能給予人多方面的傳統文化熏陶,為進行傳統文化教育的好課堂。宋儒當年觀佛寺鐘鼓齊鳴,梵唄清幽,僧眾威儀整肅,進退有序,贊嘆“三代禮樂,盡在于斯”,從而激發他們復興先秦儒學。現代人游觀佛寺,起碼應能增加他們對傳統文化的感性認識,甚而激發有識者繼承傳統文化、振興中華文明禮樂的信愿。

佛寺是神圣且莊嚴的,從佛法進入中國以來,僧人聚集修行的地方便是寺院。在中國佛寺的建筑中,是寺院建筑的主體。其中殿是供奉安置佛像以供禮拜祈禱的處所,而堂是則供僧眾說法行道和日常起居的地方。

寺院的主要生活區常集中在主軸線東側,包括僧房(居室)、香積廚(廚房)、齋堂(飯堂)、職事堂(庫房)、榮堂(接待室)等。接待四方之來者的客房特設在中軸線西側。